1日本@名無史さん2022/03/20(日) 21:00:28.45

九州に決まっとろうが?

福岡県山門郡、筑紫、糸島、大宰府、鐘崎、鹿児島県川内、出水、阿久根、宮崎県日向、延岡、高千穂、熊本県熊本、阿蘇、八代、球磨郡、人吉、佐賀県唐津、伊万里、長崎県松浦、佐世保、雲仙、島原、天草、潜木、塩田周辺を今すぐ発掘せないかん!

九州中南部説、九州南部説、魏志倭人伝から邪馬台国の位置を何らかの根拠を以って推測する議論等々も大歓迎!

ただし異説を唱えたい人は必ず根拠を明示すること。

根拠がなければただの妄想やけんね。

議論百出は大いに歓迎。

レッテル貼りで議論から逃げ出すごたる奴は九州男児じゃなかばい!

前スレ

【九州説】魏志倭人伝を正しく読む 邪馬弐拾壱

http://2chb.net/r/history/1644507422/

過去スレは荒らしや叩きなど醜いレスバに邪魔され続けて住人たちがまともに議論し合えなかったという経緯があります。

同じ轍を踏まないためにも、このスレでは罵倒のみの駄レスを禁じます。

それは声闘という朝鮮人の文化です。

反論は論理的に、それが出来ないのはただの負け犬です。 2日本@名無史さん2022/03/20(日) 21:00:47.51

邪馬台国議論で必ずと言っていいほど議題に上がる水行陸行の記述だが、他の中国史書に照らすと

水行●●陸行▲▲という表現は、「水行ならば●●掛かり、陸行ならば▲▲掛かる」の意味である

これを押さえておかないと正解には辿り着かない

【用例】

通鑑釋文辯誤卷六

https://www.kanripo.org/text/KR2b0012/006#1a

>沈約宋書云汶陽太守何承天志新立去江陵陸行四百里水行七百里上黃縣

江陵から上黄県まで陸路で200kmほどなので、陸行四百里だけで目的地に着いてしまう

江陵は長江のほとりなので蛇行する川を水行すると陸路は無しで目的地に着ける

【嘉興府志】

https://wenku.baidu.com/view/d78078781711cc7931b71692.html

>{嘉善縣誌}達省城二百里達京師水行四千一百三十裡陸行三千六百二十裡

嘉興府の置かれた嘉興市から京師(首都のこと、当時は北京)まで直線距離で1100kmほど

やはり陸行三千六百二十裡だけで目的地に到達してしまう

また、杭州湾沿岸の嘉興市から沿岸水行して北上し、蛇行する川を遡って北京まで2000kmほどで水行もそれのみで目的地到達、陸路の出番なし 3日本@名無史さん2022/03/20(日) 21:00:58.36

>>2により邪馬台国までの所要時間は水行ならば10日、陸行ならば一ヶ月であると確定したが、

同時に行程が放射読みで書かれていることも導かれる

なぜなら前段に書かれている投馬国へは水行20日とあるので、連続読みならば、訪問者は投馬国に着いた時点で必ず船に乗っていることになる

20日間も船に乗って投馬国まで来たのに、そこからわざわざ船を乗り捨てて3倍も時間の掛かる陸路を選ぶ理由が存在しない

そのままあと10日船で行けば済む話であるから、もし連続読みで記載しているのならば投馬国からの陸路なんて記載する必要が無い

そうではなく、行程が放射読みで書かれているため、伊都国を経由して邪馬台国へ行こうとする中国人への道案内のための文章としては

彼らが船を確保できていないケースも想定しなければならない

なぜなら末廬国から伊都国までは陸行だと書いてある以上、伊都国に到着する中国人は船に乗っていないわけだからな

そのため時間さえかければ陸路でも行けることを併記する必要があった

つまり邪馬台国の場所は伊都国と地続きの範囲、すなわち九州内に限られる

水行のみで行ける場所なので海か大河のほとりであり、かつ陸行も可能なので伊都国との間に通行不能な山塊などは存在しない地域、となる 5日本@名無史さん2022/03/20(日) 21:01:24.52

◆邪馬台国の場所

383 :日本@名無史さん :2020/05/28(木) 00:59:58.44

さて、こうして狗奴国の領域を考古学的に検証してみると

以前作ったこの地図はかなり正しいように思えるな

309 :日本@名無史さん :2019/09/04(水) 04:03:09.07

>>73-74,247,292-294,305で挙げた内容に>>138,290,295の内容を加味して

総合的に考えた結果こうなった

当時はまだ免田式土器の知識が足りなかったから狗奴国に阿蘇地域を含めていないなどの欠点はあるが

邪馬台国の位置検討の上では支障無いだろう 6日本@名無史さん2022/03/20(日) 21:01:40.20

考古学的には糸島から遺跡が全く切れ目なく分布している様を見れば早良周辺も伊都国なのは明白

倭国大乱で争ったばかりの隣国とそんなに隙間なく繋がるわけがない

伊都国の主体が海人族の安曇なのだから、伊都国の領域は糸島から博多沿岸部にかけてで、

内陸の農耕国家の奴国(春日市一帯)と分かれていたと考えるべきだろう

では切れ目はどこに?と思うだろう

これを見てほしい

博多湾周辺の製鉄遺跡の分布だが、今宿から早良一帯にかけて多数あるのに対し、

樋井川を境に分布がぷっつりと切れている

そこから東にある奴国の都とされる春日丘陵一帯には全く存在せず、東区あたりからまたまばらに存在する

樋井川は細く国境としてはいささか心もとないが、樋井川のすぐ東には鴻巣山など中央区~南区の丘陵地帯があり、これが国境を分けたのだろう

ここから読み解けば、樋井川以西は内陸まで伊都国であり、奴国は丘陵を挟んだ東側一帯という分かれ方だったと分かる

また東区に少数とはいえ分布があるということは、やはり博多湾沿岸は伊都国の勢力圏だったということだろう

春日丘陵には多くの青銅器加工遺跡が見つかっているにも関わらず、製鉄遺跡は全然無いというのは特筆するべきことだろう

伊都国は奴国に鉄加工の技術を渡さなかったことになる

鉄は銅より融点が高いため、加工にはより高温の炉が必要となる

海人族の航海術を生かして海外に直接進出していた伊都国のほうが技術力は上だったということだな

青銅の奴国と鉄の伊都国、そんな分かれ方が見て取れる

奴国からも鉄鏃等の鉄器は多数発掘されているので交易により製品は渡っていたが、肝心の加工技術は伊都国が独占していたようだ

これは倭国大乱で争ってからそう時間が経っておらず、大国である奴国を警戒した結果だと考えるのが自然だろう 7日本@名無史さん2022/03/20(日) 21:01:54.87

考古学的にはどう見ても伊都国は当時の先進国

それは紀元前からの流れ

298 :日本@名無史さん :2020/11/24(火) 22:51:33.01

>>234

>伊都王家なんて幻想。独立した存在ではない

そうやって考古学的事実から逃げるから君は事実に辿り着けない

古代史を考えるときに文献から出発するのは間違いの元

まず考古学的事実を確かめ、それを文献から解釈するようにしないと文献の嘘や誤りに流されるだけ

https://www.hitachi-metals.co.jp/tatara/nnp020101.htm

> 現在のところ、我が国で見つかった最も古い鉄器は、縄文時代晩期、つまり紀元前3~4世紀のもので、

> 福岡県糸島郡二丈町の石崎曲り田遺跡の住居址から出土した板状鉄斧(鍛造品)の頭部です。

> 鉄器が稲作農耕の始まった時期から石器と共用されていたことは、稲作と鉄が大陸からほぼ同時に伝来したことを暗示するものではないでしょうか。

分かるかい?

日本で一番古い鉄器は伊都国から出土してるんだよ

紀元前から鉄を手に入れ、その後も半島航路を牛耳っていた伊都国が畿内の田舎に仕えるなどあり得ないことだ 8日本@名無史さん2022/03/20(日) 21:02:08.39

考古学的に見ても文献的に見ても安曇が伊都王家なのは明白なんだな

キナイコシ君には残念だろうがw

> 417 :日本@名無史さん :2020/10/14(水) 00:33:35.04

>

> この図を見れば、航海術を活かして海外と交易していた海人族の国がどこだったか一目瞭然だなw

> 奴国の王都だった須玖には中国銭や楽浪系土器はほとんど無い

> 博多湾の沿岸部にはあるのに奴国の王都にほとんど無いのは何故か

> それは博多湾沿岸部の集落が伊都国に属していたから以外に説明はつかない 9日本@名無史さん2022/03/20(日) 21:02:28.38

220 :日本@名無史さん :2020/10/01(木) 00:05:02.26

>>218

事実を述べられるのがよほど都合が悪いようだねキナイコシ君w

まあそれはそうだろう

3世紀までには安曇は既に近江まで進出して畿内を包囲しつつあったのだから

その安曇が卑弥呼の腹心である伊都国の民ならば畿内説は絶望だもんな

でも君の都合で歴史の真実を曲げることはできないんだよ

諦めて現実と向き合いなさい

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%B3%B6%E5%B8%82

> 高島市(たかしまし)は、滋賀県の西部、琵琶湖北西に位置する市。市の面積は県下一である。

>

> 古代の弥生時代の3世紀以前に古代日本を代表する有力氏族である安曇族が定着した。

> 高島の一級河川の安曇川の名称は安曇族に由来する。県名の滋賀県も安曇族に由来すると言われている。(滋賀郡の郡名の由来を参照)

包囲される奈良盆地の図

10日本@名無史さん2022/03/20(日) 21:02:46.39

九州邪馬台国が東遷して大和朝廷になったのは状況的にほぼ確か

ではその時期はいつか、となると考古学でみるしかない

九州から本州西部への民族大移動の形跡は破鏡の分布の変遷で見ることが出来る

破鏡とは銅鏡を割った破片で、縁をナイフ状に加工したものや紐を通して首から下げるために穿孔したものだが、

弥生後期から古墳時代にかけて出土する

その分布を見ると、卑弥呼のいた弥生後期~終末期とそのすぐ後の古墳時代前期で劇的に変化していることがわかる

図は「破鏡の伝世と副葬ー穿孔事例の観察からー」辻田淳一郎 より

弥生時代後期~終末期

古墳時代前期

弥生時代には破鏡の分布はほぼ九州の北半分に偏っていて、本州では九州から海人族が進出していた沿岸部に限られているのに対して

古墳時代になると本州西部全域に分布が広がり、逆に九州からは減少している

九州内でも、弥生時代には熊本平野、大分大野川流域に分布していた破鏡が古墳時代になるときれいに消滅している

破鏡は鏡の破片なので支配者層の持ち物ではなく、それよりやや下級の武人等が身につけたと考えられる

弥生時代に熊本平野に破鏡があるのは狗奴国と戦闘していた邪馬台国の兵が身につけていたものだろう

それが古墳時代に無くなり本州西部に移るのは、弥生末に狗奴国が滅びて九州北部を統一した邪馬台国が本州へ東征を行ったことを示している

このことは、3世紀まで鉄器のなかった奈良盆地が4世紀に入った途端に大量の鉄器が出土するようになることとも符合する

考古学的に見て、神武東征の時期は3世紀末~4世紀初頭頃 11日本@名無史さん2022/03/20(日) 21:03:39.98

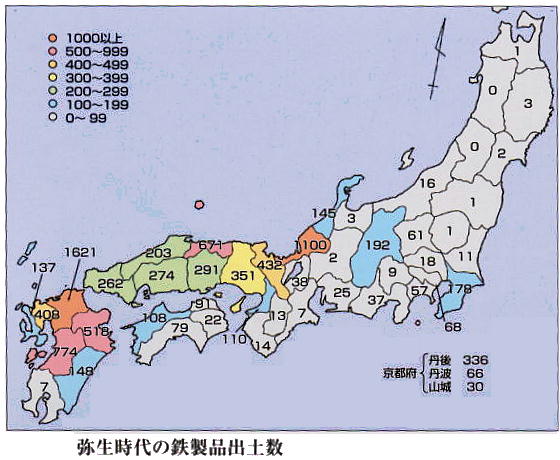

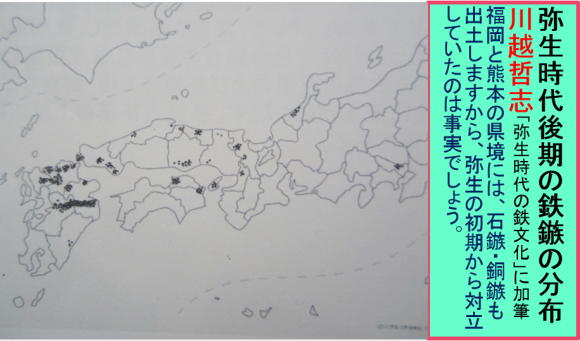

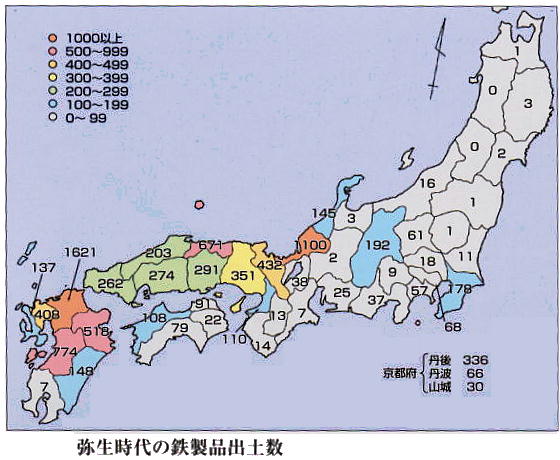

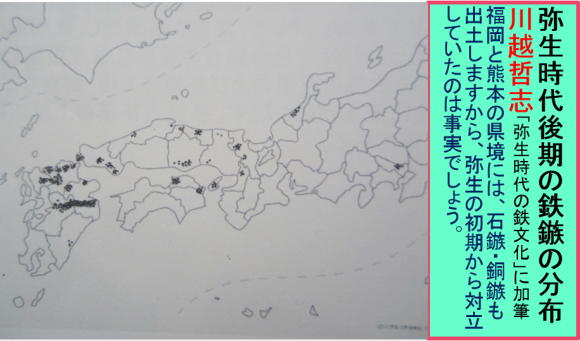

> 825 :名無しさん@1周年 :2019/09/07(土) 22:55:12.63 ID:d3rkd5G50

> 弥生時代の鉄分布と北部九州を代表する海人族阿曇の分布がよく一致する

> 鉄は海人族とともに九州からやってきたんだな

>

>

> 828 :名無しさん@1周年 :2019/09/07(土) 23:01:52.61 ID:yQGATf5S0

> >>825

> 福岡の1621に対して奈良の13が光るねwwww

>

> そこから読み取れるのは、奈良は九州を支配するどころか近隣の山城や河内さえ支配できてなかったってことだな

> そして4世紀以降急に発展するのは九州の海人に征服されてその東国攻略の前線基地になったおかげ、と

> 841 :名無しさん@1周年 :2019/09/07(土) 23:23:21.53 ID:1L9obXG40

> >>825

> >>308の資料と照らしても間違いなさそうだな

> 弁韓の鉄材と鉄加工の技術を持った海人が西日本を席巻していき、やがて東日本をも射程に捉えたので畿内を前線基地にしたのだろう

> だが東に版図を広げるにつれて遠い九州が本国では不便になり、畿内に都を移した、というのが一番しっくりくるストーリーだ 12日本@名無史さん2022/03/20(日) 21:03:54.13

淡路島の遺跡は瀬戸内海を支配した北部九州の海人族の遺跡

弥生時代の海の勢力図

瀬戸内海は北部九州を本拠地とする海人族の支配下

弥生期の鉄製ヤス出土 淡路で近畿初

https://www.infokkkna.com/ironroad/2018htm/2018iron/18iron03.pdf

> エックス線写真で分析した結果、先端から約1・5センチ下方に「かえし」が見られた。

> ヤスや釣り針にかえしをつくるには高度な技術が必要といい、鉄器製造が盛んだった九州などから持ち込まれた可能性がある。

>

> 弥生期の鉄製ヤスや釣り針は、山陰や九州北部で出土する例が多い。

> 愛媛大東アジア古代鉄文化研究センターの村上恭通センター長は

> 「山陰は九州から鉄製漁具を受け入れ、漁民が鉄器の交易を促進した」と分析。

> 今回の発見で、漁具が日本海側だけでなく「瀬戸内側を伝わって来た可能性もある」と指摘する。

https://sun-tv.co.jp/suntvnews/news/2020/11/23/31436/

> 調査の結果、4棟の工房や20棟の竪穴建物跡が発見され、釣り針などの漁具や小刀を含め、およそ170もの鉄器が出土。

> また、九州産のヤリガンナや山陰地方の土器などが見つかったほか、中国から来たとされる青銅鏡の一部が出てきました。

> 九州産のヤリガンナ

> 九州産のヤリガンナ

> 九州産のヤリガンナ 13日本@名無史さん2022/03/20(日) 21:04:12.13

136 :日本@名無史さん :2021/01/11(月) 01:47:53.36

>>70

そうではなくて、北部九州の海人族が本州の沿岸部や淡路島にも進出してたってことだよ

絹の話になるが、絹研究の権威、布目順郎氏の見解によると北部九州は400年ほど養蚕技術を独占して他に渡さなかったという

https://www.jstage.jst.go.jp/article/fiber1944/45/6/45_6_P277/_pdf

> (iv)九州から本州への養蚕伝播――

> 弥生絹は今のところ福岡,佐賀,長崎の3県以外からは出ていない。

> それが古墳時代前期になると近畿,中国,北陸からも絹が出るようになり,九州では北部のみでなく熊本県からも出るようになる。

> すなわち,養蚕がわが国へはじめて伝えられてから少なくとも400年間は九州北部で独占していたことになる。

> 九州から本州への伝播経路としては,瀬戸内海ルートと日本海沿岸ルートの2つが想定される(図4)。

> 魏志倭人伝は,邪馬台国において養蚕・絹織が行われていると記し,その時期は弥生後期に当たる。

> そのことと,上記の事柄とから,邪馬台国の所在地としては,九州北部とするのが妥当と考える。

つまり弥生期の北部九州には重要技術を独占して自らの優位性を保つという発想が既に存在していたわけで、

まして兵器に使用できて絹より軍事的に重要な鉄加工の技術を他国においそれと渡したと考えるのは難しい

海人族自身が現地に行って鉄加工していた痕跡と見るのが正当だろう 14日本@名無史さん2022/03/20(日) 21:04:25.46

http://hero1945.livedoor.biz/archives/50514719.html

> (曽根崎神社の概要)

> ・ 住所:上対馬町五根緒(ゴニョウ)字平山188番地

> ・ 社号:「対州神社誌」では「氏神曾根山房」。「大帳」に古くは曽根崎神社とある。

> ・ 祭神:五十猛命(イソタケルノミコト)(大小神社帳)→阿曇磯武良→阿曇磯良

> ・ 五十猛(イソタケル)は磯良の別称、磯武良(イソタケラ)と云われる。

> 同じ五根緒村にある「大明神」の祭神が、「磯良」となっており、浜久須村の霹靂神社(熊野三所権現)の由緒で「明細帳」に、

> 「神功皇后の御時雷大臣命、安曇磯武良を新羅に遣せられ、雷大臣命彼土の女を娶り一男を産む。名づけて日本大臣の命と云ふ。

> 新羅より本邦に皈(カエ)り給ふとき、雷大臣日本大臣は州の上県郡浜久須村に揚り玉へり。磯武良は同郡五根緒村に揚れり。

> 各其古跡たる故、神祠を建祭れり。雷大臣日本大臣を霹靂神社と称し、磯武良を五根緒浦神社と称す。」

>

> と、あることから、当社の祭神、五十猛はやはり磯武良と同一とするのが妥当である。

安曇磯武良が上陸した五根緒村に彼を祀る神社を作ったと記録があり

そこには現在イソタケルを祀る神社が現存しています

ここに至ってまだ安曇磯武良とイソタケルが同一人物だと理解できないのは知恵遅れだけです 15日本@名無史さん2022/03/20(日) 21:04:40.56

16日本@名無史さん2022/03/20(日) 21:05:00.65

鹿島のタケミカヅチは安曇磯良だから九州系

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E6%9B%87%E7%A3%AF%E8%89%AF

> 民間伝承では、阿曇磯良(磯武良)は豊玉毘売命の子とされており、「日子波限建」(ひこなぎさたけ)と冠されることのある鵜葺草葺不合命と同神であるとする説がある

> (磯と渚はどちらも海岸である)。また、『八幡宮御縁起』では、磯良は春日大社に祀られる天児屋根命と同神であるとしている。

> 『磯良ト申スハ筑前国鹿ノ島明神之御事也 常陸国鹿嶋大明神大和国春日大明神 是皆一躰分身 同躰異名以坐ス 安曇磯良ト申ス志賀海大明神

> 磯良ハ春日大社似祀奉斎 天児屋根命以同神』(愚童訓より)

http://www.genbu.net/saijin/isora.htm

> 袋中上人の『琉球神道記』には「鹿島の明神は。もとはタケミカヅチの神なり。人面蛇身なり。 常州鹿島の海底に居す。

> 一睡十日する故に顔面に牡蠣を生ずること、磯のごとし。故に磯良と名付く。 神功皇后、三韓を征し給うときに、九尾六瞬の亀にのりて、九州にきたる。

> 勅によりて、梶取となる。また筑前の鹿の島の明神。和州の春日明神。この鹿島。おなじく磯良の変化なり」とある。

古代にも要職にある人物等は事実を知っていたらしく、宮城の磯良神社では坂上田村麻呂が筑前志賀島ではなく常陸国鹿島郡から磯良を勧請している

つまり茨城の鹿島神宮に祀られるタケミカヅチが安曇磯良だと坂上田村麻呂は知っていたわけだ

http://miyagitabi.com/sikama/isorajinja/index.html

<磯良神社の由来>

> 延暦23年(804)、坂上田村麻呂が常陸国鹿島郡から磯良明神を勧請して祀ったもので、阿度目神・河童明神ともいい、「おかっぱ様」という名前で広く知られています。

> 古くはここから南方にある真山三十郎(大崎氏の家臣)の屋敷の氏神として祀られていましたが、後に現在地に移されたといわれています。 17日本@名無史さん2022/03/20(日) 21:05:19.06

576 :日本@名無史さん :2021/01/23(土) 19:31:56.74

さて、どうやらこれに対する反論は無いようだな

では皆納得したようなのでテンプレに入れるとしよう

18日本@名無史さん2022/03/20(日) 21:05:48.55

>>4のデータについて

184 :日本@名無史さん :2021/03/16(火) 23:57:12.76

>>159

>>114で何ら問題無いし、やはり>>4の考古学事実に照らすと筑後山門が妥当だろう

>此れだけ広範囲の調査には、30年100億円規模の調査費が必要だが、どこの公的機関が調査を行ったのか教えてくれないか??

広範囲の調査とか言い出すのはちょっと常識が無さすぎないか?

普通に考えれば各地の発掘状況をまとめた結果だと分かるだろうに

ソースはもう>>4で提示されているのだから、ソースのソースがほしければ自分で番組に問い合わせればいいだろう

と言いたいところだがググったら割とすぐそれっぽいのが見つかったから出してやろう

孫引きだが川越哲志氏の「弥生時代の鉄分化」が出所のようだ

19日本@名無史さん2022/03/20(日) 21:06:31.62

>>10補足

923 :日本@名無史さん :2022/03/16(水) 12:54:07.02

>>10

大中遺跡発見60周年記念春季特別展「弥生集落転生-大中遺跡とその時代-」(兵庫県立考古博物館)

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kh01/yayoisyuurakutennsei.html

> 竪穴住居が数多く見つかり国の史跡に指定されている大中遺跡は、弥生時代から古墳時代へ社会が移りゆく時期に突如として大きな集落に成長します。

> この頃になると、東播磨ではそれまでの集落から様相が変化し、弥生のムラが生まれ変わります。

> 【おすすめの展示品】

> 1.大中遺跡出土鏡(播磨町郷土資料館蔵・画像提供)

> 大中遺跡で発見された中国からもたらされた鏡の破片です。5センチメートル程度の小さな破片ですが、孔があけられていて割れ面が擦り減っていることから、

> 割れた後もペンダントのようにして大切に使われていたことがことがわかります。

> 3.大中遺跡出土鉄製品(当館・播磨町郷土資料館蔵)

> 大中遺跡の調査研究を進めるなかで、新たに短剣や鋤(すき)、ヤリガンナ、板状の鉄製品などが発見されました。

> 弥生時代の集落から多様な鉄製品が見つかる例は多くなく、大中遺跡が大きなムラであったことがうかがえます。

> また、出土した全長10センチメートルの短剣は、墓以外で発見された貴重な例です。

確かに弥生時代から古墳時代へ移り変わった頃に集落の巨大化と破鏡の伝来があったようだな

多様な鉄器と共に出土しているのは鉄原料の輸入を独占していた北部九州との関係抜きにはあり得ないから

東征の結果と見ることには妥当性があるな 20日本@名無史さん2022/03/20(日) 21:07:12.78

テンプレ終わり

以下引き続き議論ドゾ

21日本@名無史さん2022/03/20(日) 21:07:29.47

>>1

里程と日程は並列であり、

北部九州に邪馬台国、伊都が首都でクニグニは都道府県。

中部に狗奴国。

三国志東夷伝の魏志韓伝にて、

「馬韓~(クニグニ列挙)~凡五十餘國

大國萬餘家、小國數千家、總十餘萬戶

辰王、治月支國」

と記載されており、

その次に魏志倭人伝が続くのだから、

「邪馬壹國~(クニグニ列挙)~凡三十餘國

大國萬餘家、小國數千家、總可七萬餘戶

女王、治(到)伊都國」

という同じ構造で記録されているわけだ。 22日本@名無史さん2022/03/20(日) 21:08:40.08

>>1

当たり前のことだが、

里程は帯方郡から不彌國まで直列、侏儒國まで測定されている。

日程も帯方郡→投馬國→邪馬壹國が直列。

邪馬壹國の首都が伊都國で、

投馬國の中心国が狗邪韓國。

共に「到」。

「從郡至倭、循海岸水行、歷韓國。

乍南乍東、到其北岸狗邪韓國、七千餘里。」

帯方郡から倭に至るには、海岸に沿って水行して、韓領土を通り過ぎたら至る。

(朝鮮半島の倭領土=投馬國の領域に入ってから)

(沿岸航海を休むことなく)

急いで南に進んでからすぐに急いで東へ進むと、

倭の北岸であり投馬國の中心国である狗邪韓國に到着する。

帯方郡から狗邪韓國までは東夷伝里で七千余里である。

壱岐対馬~北部九州は、倭人の住む倭国なので、

魏志「倭人」伝にて見聞録が詳しく記載されている。

一方で、朝鮮半島南部の投馬國は、非倭人地域を倭人が支配している海外領土なので、

見聞録は記載されていないし、

外交使節である魏使を乗せた倭舟は急いで通り過ぎたのである。「乍南乍東」 23日本@名無史さん2022/03/21(月) 06:40:17.72

伊都国と奴国の関係について、テンプレは対立的に描きすぎだ。

弥生時代の普通の国邑は環濠集落としてその領域があるが、伊都国と奴国は境界なくつながっており、魏志倭人伝では王は伊都国の方にのみ記載されている。

おそらく紀元前の早良王国は、伊都国に遷都したのだろう。

どちらも同じく三種の神器を持つことがその証拠だ。

記紀では、神代の王都として筑紫の日向が登場する。

これが高祖山周辺のことであれば、日向王家二代目に海幸彦と山幸彦がいる。

海の民族と山の民族と分けるのではなく、同じ民族の中における役割分担の差に過ぎないことがわかる。

そもそも本州は西日本と東日本に大きく分けて考えるのに、福岡県西部をさらにいくつもの勢力に分けて考えることに無理がある。

ちなみに山幸彦の息子が彦渚つまり安曇磯良とされる海神族である。

そしてその息子が神武天皇であり、神武やその末裔が東征してから祖先崇拝を行えば、各地に海神族を祭る神社が立ち並ぶのも道理となる。

24日本@名無史さん2022/03/21(月) 07:10:59.44

板付遺跡は環濠集落だったのだから、環濠集落を作る文化が無かったのではなく、

環濠を作る必要性が無くなったということだな。

同一勢力つまり早良王家が福岡県の北岸を統一していったことがわかる。

これが倭国だな。

そして丹後に扇谷遺跡などの鉄工房群が百年単位で運営されていたことから、

朝鮮半島南部から対馬海峡を経て丹後までの日本海沿岸ルートが

早良王家によって統一支配されていたこともまたわかる。

ただし豊国宗像の田熊石畑遺跡ならびにそれ以東には環濠集落が多いので、

豊国以東は倭人に征服された人々、つまり倭種の領域であったのだろう。

北に目を向けると、

古代中国の燕と外交していたのも倭人であったのだから、

早良王家が最初期の倭人王家であり、

三種の神器を受け継ぐ伊都国王家も当然、倭王。

平原女王こそが親魏倭王卑弥呼だということになる。

25日本@名無史さん2022/03/21(月) 09:57:43.89

南四国に大国「邪馬臺国」・「狗奴国」・「投馬国」

「弥生人にとって、阿波はまさに常世の国・パラダイス」

南四国は、温暖な黒潮流れる太平洋に面し、黒潮がもたらす豊かな海の恵によって漁労・航海術が発達、

内陸地域は温暖多雨による森林資源に恵まれ、吉野川を始めとする、いくつもの大河が流れ、

大河流域には、広範に肥沃な土壌の恵みを与えている。

また、「辰砂」「青玉(角岩チャート)」「蛇紋岩」「青石(緑色結晶片岩)」など希少価値の高い鉱物にも恵まれ、

南四国に大国「邪馬臺国」・「狗奴国」・「投馬国」が興るのも当然と言えば当然。 @阿波

26日本@名無史さん2022/03/21(月) 10:15:13.23

ちゅちょちぇ?👶🏿

27日本@名無史さん2022/03/21(月) 10:18:11.82

今日は文化の日。

親授式で渡される文化勲章は「橘」に「勾玉」をあしらったものという。

その「橘」も「勾玉」も倭国(阿波)の特産物とは此れ如何に。 @阿波

28日本@名無史さん2022/03/21(月) 10:31:09.96

今日は文化の日じゃねーだろ

29日本@名無史さん2022/03/21(月) 10:48:01.64

今日が何の日かも分からずに歴史を語ってるってマジ?🤭

30日本@名無史さん2022/03/21(月) 11:36:35.34

『名曰卑彌呼事鬼道能惑衆』 『名を「卑弥呼」といい、「鬼道」に仕えて人心を惑わしている』

大麻(麻)の繊維は、日本では古くからしめ縄、祓い具(おはらい)としての神事の大麻(おおぬさ)などに用いられてきた。

また、麻から作った大麻(マリファナ)は薬理作用があり、紀元前から古代人が嗜好品、また医薬品として用いてきた。

大麻(マリファナ)は喫煙、気化、飲食により成分を摂取する。

大麻といえば、「倭人(阿波勢力)」。

卑弥呼は大麻(マリファナ)を利用して「鬼道」を操ったのだろう。 @阿波

31日本@名無史さん2022/03/21(月) 12:39:33.97

鷲を冠する神社は、「倭人(阿波勢力)」の祖神「天日鷲命」に由来している。 @阿波

◇千葉県印旛(いんば)郡栄町の 大鷲神社 「天乃日鷲尊」を祀り、社殿天井に「金の鷲」が取り付けられている。

◇茨城県新治(にいはり)郡新治村の 鷲神社 は社殿が平成7年に焼失したが氏子の寄付により平成11年に社殿を復興。

ご神体に徳島の忌部神社から分祀を依頼。 鷲神社再建竣工記念碑には「本宮四国徳島市忌部神社」とある。

◇栃木県下都賀郡石橋町橋本の 鷲宮神社の祭神は「天日鷲命」。

◇栃木県佐野市「鷲宮神社」この鷲宮神社は栃木県下都賀郡都賀町の鷲宮神社から勧進し、

御祭神の天日鷲命は、阿波(徳島県)忌部氏の遠い祖先で、日本武尊の東征に共して三浦半島を経て船で安房国(千葉県)に来航し、

利根川を上り東国を開発したと伝えられており、製紙、紡績の業を広めたとされています。

◇東京都浅草「鷲神社」御祭神:天日鷲命、日本武尊

天日鷲神は「麻植(おえ)の神」とも呼ばれています。この神様は忌部氏の祖神。

32日本@名無史さん2022/03/21(月) 12:59:29.06

アイヌ語の南限が岩手県や秋田県というのは信用ならない話しだ

何故ならば仙台平野以南は倭人が支配してより何度かの言語交代が起きているからだ

分かっている範囲でも古代の東国方言から西日本方言への上書きが起きており基層言語の痕跡は消滅してしまっている

似たような話として先史時代のギリシアの例が上げられよう

ヨーロッパの先史時代のギリシアクレタ文明は最初ギリシア語イオニア方言話者に制服され、更にその後にドーリア方言話者の征服を受けた結果、クレタ文明の言語は完全に消滅してしまい、彼らの使っていた線文字Aの発掘物は大量にあるのに、今でも全く解読できていない

恐らくアイヌ語は古くは縄文人の言葉として広く日本を覆っていた

韓半島から日本に移住していった無文土器文化人が未開の縄文人を征服して縄文アイヌ語は消滅したのだろう

特に韓半島に近い西日本ほどその傾向は強かった

かろうじてアイヌの痕跡が見られるのは関東地方

例えば利根川のネなどはアイヌ語のナイの転訛だろう

幾度に渡る言語交代で基層言語としてのアイヌ語の痕跡はほぼ完全に隠されてしまったのだ

一部のネトウヨは縄文文明などと馬鹿な発言をしているが今の日本人は弥生人の末裔であり縄文アイヌは日本人の先祖によってジェノサイドされていたのである

33日本@名無史さん2022/03/22(火) 23:29:40.14

アイヌ語を根絶させたロシアが、今頃になってアイヌ民族をロシアの先住民と認定して、

北海道に色気を出して津軽海峡を艦隊で行き来して恫喝しているが、

ロシアがそのようなロジックを使ってくるのなら、逆に、

ロシア人の中央集団に縄文の血は0%

日本人の中央集団には縄文の血が12%くらい残っていて、日本列島のが縄文文化の本場だったのだから、

北方の広大な旧アイヌ領は縄文の血がより濃い国のもの、

とも言えてしまうな。

34太国 ◆ZgyHKik.H2 2022/03/28(月) 23:06:21.29

畿内説のスレで、箸墓に金印が絶対あるとかいう盲象野郎が住み込んでいる。w

箸墓に女王の金印は絶対無い。女王の陵墓は円墳でもっと小さいしな。

南下するのに90°東行きなんか絶対あり得ないといってOK。

当然畿内説には騙されない。

35日本@名無史さん2022/03/28(月) 23:14:22.97

ばかだから

36日本@名無史さん2022/03/31(木) 03:59:35.00

歴史倶楽部168回例会・肥後熊本・吉野ヶ里の旅 方保田東原遺跡

⤴

これで検索して、方保田東原遺跡の超偉大さをご覧ください。

熊本平野こそ、三世紀・倭人伝の「邪馬台国」だったのです。

37日本@名無史さん2022/04/01(金) 07:39:51.26

>>36

方保田東原遺跡といえば何と言っても家型土器だよね

どう見ても大陸の建築法だし扉にドアノブまで付いてる

邪馬台国の使者として大陸に朝貢に行ったやつが作ったんだろう 38日本@名無史さん2022/04/01(金) 19:26:46.21

「倭人(阿波勢力)」を侮ってはいけない。

精緻な銅鐸や勾玉製作技術・辰砂採掘精製技術・鍛冶鉄器製作技術・造船外洋航海技術等々

彼らは「卑彌呼」の時代以前から、超先進技術・高度文化を創生したスーパー頭脳集団なのである。 @阿波

39太国 ◆ZgyHKik.H2 2022/04/01(金) 22:10:19.86

↑

阿電波狂王ww

40日本@名無史さん2022/04/02(土) 12:10:59.58

神武天皇の天孫降臨って「檀君神話」の焼き直しだろう。つまり檀君の子孫が朝鮮から日本に降臨しましたと。

https://jp.reuters.com/article/northkorea-southkorea-unification-myth-idJPKCN1MZ17D

@Koreanfanta_bot

伊勢神宮を建てた時、本来そこに祭った神は檀君を信奉した朝鮮の神々であったのに日本の国粋主義学者らが

伊勢神宮の檀君信仰を抹殺して天照大神を主神だとでっちあげた。

初代日王神武の曽祖ニニギノミコト(尊命)(邇邇芸命)という天孫が降臨した久士布流多気は九州北部の霧島山(霧島連峰)だ。

この山の頂上はカラクニ(韓国岳)だ。建国の神と崇められる彼は伽揶出身だ。日本の建国神話は檀君神話と伽揶神話と似ている。

@Polandball_2003

戦後に「植民支配の象徴」のように見られ朝鮮および台湾で破壊された神社を調べてたらふと思ったんですが、

もし大日本帝国が平和的な方法で朝鮮と台湾に進出し、住民の同意の上で神社を建立してたら、

文化交流の象徴となり取り壊されることも無く神様たちももっと喜んでいたんじゃないでしょうか。⛩

@hifik

朝鮮神宮(今は南山公園になっている)を建てる時、一緒に檀君も祀るという提案が日本の神道関係者からあったそうです。

朝鮮総督府側の反対で消えたようですが、実現していればもう少しマシな歴史になっていたかもしれません。 41日本@名無史さん2022/04/02(土) 12:36:11.51

>>40

神武天皇の天孫降臨?? トンデモは何を言い出すんだ? @阿波 42日本@名無史さん2022/04/02(土) 12:42:19.47

>>40

>初代日王神武の曽祖ニニギノミコト(尊命)(邇邇芸命)という天孫が降臨した久士布流多気は九州北部の霧島山(霧島連峰)だ。

これこそ、古墳時代に半島系の渡来人が増えたためにさのように改変されたのだろう。

元々のクジフル岳は、博多湾沿岸の高祖山の南側、筑紫の日向にあった。

記紀の神代の地名のほとんどは博多湾沿岸にあり、それがいつしか九州全体に拡大再配置され、さらに西日本全体に再配置されたんだよ。 43日本@名無史さん2022/04/02(土) 12:44:26.81

>>40

>もし大日本帝国が平和的な方法で朝鮮と台湾に進出し、住民の同意の上で神社を建立してたら、

平和的に自国が併合されることを望む国があるとは思えないのだけれど。

神道は基本的に天皇家の祖先崇拝なのだから、他国がそれを受け入れる意味がない。 44日本@名無史さん2022/04/02(土) 12:48:03.26

後漢書によると倭国とは対馬海峡にあった国であり、王都は博多湾沿岸の倭奴国だった。

考古学的にも弥生文化は稲作伝来地である博多湾沿岸から列島各地に広がった。

博多湾沿岸の伝承を受け継いだ人々が、各地で故郷の土地と似た場所にその名をつけた。

45日本@名無史さん2022/04/02(土) 13:02:21.86

>七千余里は郡から狗邪韓国まで水行した距離

違う! 2点間直線距離が「七千余里」 @阿波

帯方郡(沙里院市)

↓【南 或は 東】海岸水行7000里( 直線距離 500km)1里=71m

狗邪韓国(巨済島)

46太国 ◆ZgyHKik.H2 2022/04/02(土) 13:58:52.17

>>40

半島人は人参民族の世界第参位の国家で神国日本は天帝が邪馬1国を

置いた世界第1位の黄金の国ジパングたる金メダル国家であって、半島の降臨と

神国日本の天孫降臨とは黄銅と黄金との差があって、両者は似て非なる別の

近族である。

半島は銅メダル級民族だから、あのブスの銅像を各地にぶっ立てるのが

彼らの習癖なのだ。

だからオマエの主張はイカ様。 47日本@名無史さん2022/04/02(土) 19:58:33.35

金印って漢委奴国王ってなってるでしょ

漢って中国のことでしょ

ということは倭の国は中国の一部だったってことですか?

48日本@名無史さん2022/04/02(土) 20:53:34.17

>>47

「漢委奴國王」

そもそもこの5文字、意味成してるか? 黒田藩のチョンボだな。 @阿波 49日本@名無史さん2022/04/02(土) 22:19:46.05

「漢倭奴國王」

50日本@名無史さん2022/04/02(土) 22:45:49.51

皇帝に朝貢して、その見返りとして王として冊封されていました。

その証が金印です。

封建体制といい、典型的な主従関係です。

51日本@名無史さん2022/04/03(日) 03:09:33.03

多波那国は倭国の北東何キロと記載があるでしょ、今の距離で430キロほどらしい。八女市か朝倉市から丹波あたりまでの距離どのくらい?

52日本@名無史さん2022/04/03(日) 07:38:24.74

短里だと80キロくらい。

小倉あたりか?

53日本@名無史さん2022/04/03(日) 07:39:28.36

>>49

そうおもうな、

少なくとも「漢委奴國王之印」、望ましくは「漢倭奴國王之印」だろう。 54日本@名無史さん2022/04/03(日) 07:44:12.84

風土記逸文に次の記述がある。

「豊前の国の風土記に曰はく田河の郡。鹿春(かはる)の郷。

(略)昔者、新羅の国の神、自ら度り到来りて、此の河原に住みき。

便即ち、名づけて鹿春の神と曰ふ」

この逸文から「多婆那国」とは田川と思われる。

55日本@名無史さん2022/04/03(日) 08:29:19.70

56太国 ◆ZgyHKik.H2 2022/04/03(日) 08:36:47.21

阿電波

倭が当時北九州のへんにあった物的証拠だ。

倭が四国というのはデタラメ。 わははははははは @太国

57日本@名無史さん2022/04/03(日) 09:16:23.62

>>56 太国

>倭が当時北九州のへんにあった物的証拠だ。

北九州のへんにあったのは、お前の切ない希望だけ。 一切根拠を挙げられん、カス。 @阿波 58太国 ◆ZgyHKik.H2 2022/04/03(日) 10:02:53.27

阿電波

2等席の2名島に邪馬1国はな~い。

2≠1

で数学上明快だ。ww

希望もオマエん処にはない絶望。 わははははははは @太国

59日本@名無史さん2022/04/03(日) 11:55:43.59

魏志倭人伝に書いてある距離や方角は絶対間違ってるよね

逆にぴったり合ってたりしたら、今と同様の測量技術があったってことじゃん

そんなの有り得ないでしょ

60日本@名無史さん2022/04/03(日) 12:09:14.21

帯方郡(平壌)→女王国(阿波)万二千里( 直線距離 900km)1里=75m

∴1里=70mは、概ね妥当。 @阿波

61日本@名無史さん2022/04/03(日) 12:36:31.23

>>59

大雑把には合っている。

もちろん現代とは精度そのものは差があるが、数字を記載しているということはそういうこと。

倭人は里数を知らず、日数で距離を測る(未開人である)。

(隋書)

(もちろん、中華文明の人間はそのような無知なことはしないから、)

(郡使が実際に通過した経路である)女王国から北は道里を略載できる。

(魏志)

そして伊都国が(女王国の中でも)常に郡使が駐在するところである。

(魏志)

伊都に駐在した郡使が卑弥呼に謁見して金印を渡しているのだから、女王の都である邪馬台国は九州北部しかあり得ない。 62日本@名無史さん2022/04/03(日) 13:08:37.66

>>61

>伊都に駐在した郡使が

伊都国に立ち寄るだけであって、魏使としては、駐在などしている場合じゃない。

>卑弥呼に謁見して金印を渡しているのだから、

女王「卑彌呼」は、「邪馬臺国」の女王国に居るので、伊都国では渡せる筈も無し

>女王の都である邪馬台国は九州北部しかあり得ない。

なので、九州北部などあり得ない。 @阿波 63日本@名無史さん2022/04/03(日) 14:52:32.36

>>61

伊都国に滞在してる魏使が引きこもりの卑弥呼に謁見してるんだから卑弥呼は伊都国に住んで居たんだ、倭国の王都は伊都国なんだ。 64日本@名無史さん2022/04/03(日) 14:56:22.13

>>50

倭の国は中国の一部じゃなくて

中国に従いますと言って朝貢すると、少しのプレゼントで多くのお返しが貰えたんだよな。 65日本@名無史さん2022/04/03(日) 17:52:07.98

倭奴国は他の倭人との競争の中で、所領安堵のために朝貢したんだよ。

完全な属国ですw

66太国 ◆ZgyHKik.H2 2022/04/03(日) 18:40:34.67

土俵土下座のチャンコロ国の中華力士に白鵬が華をもたせただけのこと。

チャンコロ国のほうは自国が上位だと勝手に決めこんでたものであって、

実際天帝の本音は日本側のほうが上位だ。土俵で子供たち(チュルドレン

:中流土蓮)に勝たせて花をもたせる時代なのだ。

土色つくチャンコロ関はいずれチャンコロ料理で負けの運命。

チャンコロ国中華の五惑星の旗より神国日本の太陽の旗の旭日旗のほうが

当然上だ。

ダウンロード&関連動画>>

67日本@名無史さん2022/04/03(日) 19:19:09.32

>>65

漢が滅亡して魏へ王朝が変わったから新しい王印を貰う為だよ。 68日本@名無史さん2022/04/03(日) 23:28:27.90

漢に服属していたので、漢から禅譲を受けた魏に引き続き服属を誓い、かわりに魏の保護下に入りました。

69日本@名無史さん2022/04/05(火) 18:43:44.24

魏志倭人伝の金印のことが書いてあるとこ

グーグル翻訳してみたら、偽の金の印章って出たよ

景初二年六月 倭女王遣大夫難升米等詣郡 求詣天子朝獻 太守劉夏遣吏將送詣京都

其年十二月 詔書報倭女王 曰

「制詔親魏倭王卑彌呼

帶方太守劉夏遣使送汝大夫難升米 次使都市牛利 奉汝所獻男生口四人 女生口六人 斑布二匹二𠀋 以到

汝所在踰遠 乃遣使貢獻 是汝之忠孝 我甚哀汝 今以汝爲親魏倭王 假金印紫綬 裝封付帶方太守假授 汝其綏撫種人 勉爲孝順

汝來使難升米 牛利渉遠 道路勤勞 今以難升米爲率善中郎將 牛利爲率善校尉 假銀印青綬 引見勞賜遣還

日本の女王は、神中初年度の2年目の6月に、天皇の宮廷の供物を求めて郡に医者を派遣しました。劉霞県長は、京都に行くために役人を派遣しました。

その年の12月に、勅令は日本の女王に次のように発表されました。

「私は魏と和の王、ヒミフに勅令を下しました。

党首の劉霞が主治医を派遣する使節を派遣し、稲作は困難で、2番目の使節は劉霞でした。男子4名、女児6名、布2枚をお届けしました。

あなたは遠く離れていますが、貢献するために使節を送っています。それはあなたの忠誠と親孝行です。あなたをとても残念に思います。

今日、私はあなたを魏と和の王の親戚として連れて行きます。偽の金の印章と紫色のリボン。

ニウライは稲を育てるのを難しくし、牛は遠くで利益を得て、道は勤勉でした、そして今、稲を育てるのは難しいことは中堅将校のリーダーです。

70日本@名無史さん2022/04/05(火) 18:45:42.49

>>69

金印の部分、英訳しても Fake gold seal and purple ribbon って出た 71太国 ◆ZgyHKik.H2 2022/04/05(火) 18:59:10.96

ニセだったら、とうの昔に博物館員らが見破ってるさ。

そんなにあいつらは目が節穴ではない。

いまも博物館に展示されてるということはニセとはいえない。

ニセなら中身を鉛にして金でコートするのが相当。

発見者なんか字が読めっこないし、製造で彼らじゃぁ刻印は不可能。

金印の分量の金だけでけっこうカネになるし、そんな打ち首の候補に

なろうとは到底いえない。ニセといった論者の偽論文と決まり。

それに金印の側面に常根津日子命の文字が発見されてるし、重要なブツだ。

発見者は処刑されてないはずだ。

72日本@名無史さん2022/04/05(火) 19:57:45.22

本物がフェイクゴールドなのだったら、福岡で発見された金印は偽物ってことになるね

福岡のやつは純金なんでしょ

73日本@名無史さん2022/04/05(火) 20:17:12.33

機械翻訳の限界だろ。

74日本@名無史さん2022/04/05(火) 22:04:46.57

「假金印紫綬」や「假銀印青綬」の仮が偽となってるだけだな

75日本@名無史さん2022/04/10(日) 15:00:26.60

76日本@名無史さん2022/04/10(日) 22:50:29.51

全体の行程を振り返って日数を案内は分からんでもないけど

投馬国が半島南部なら狗邪韓国のところでまず振り返るべきだろうな

全体の行程を振り返って日数を案内は分からんでもないけど

新たに官・副官を紹介するとか、今まで紹介してきた官とどういう関係になるのか読者を混乱させるような記述はしないだろうな

全体の行程を振り返って日数を案内は分からんでもないけど

倭国全体の三分の一以上を投馬国が占めるのに記述が淡白過ぎるよな

全体の行程を振り返って日数を案内は分からんでもないけど

周旋可五千餘里と倭地の道程を振り返る記述がまた出てくるのはちょっといびつだよな

邪馬台国=北部九州全体説は行程パズルが最も醜い形で発現した唾棄すべき愚論だよな

77日本@名無史さん2022/04/11(月) 08:52:45.26

投馬国が半島南部だというのはキナイコシの撹乱だろ。

九州説は投馬国は日向国の旧国府、宮崎県都万神社。

これなら全ての矛盾は解決する。

78日本@名無史さん2022/04/11(月) 18:50:43.92

>>77

伊都国の東百里の不弥国の南にあればいいんだから、そこまで行く必要もない

放射説を採ったとしても伊都国の南なんだから、大差ない場所だよ

不弥国が宇美八幡宮だとすれば、もっと近い場所じゃないかな?

福岡県筑後市下妻とか福岡県八女郡上妻村のあたり 79日本@名無史さん2022/04/11(月) 18:54:19.83

>>78

伊都国からの放射読みではなく、投馬国については帯方郡からの放射読みなんだよ。 80日本@名無史さん2022/04/11(月) 18:57:16.86

帯方郡から邪馬台国まで一万二千里、そのうち一万里で九州上陸。

上陸後、周旋五千里が女王国。

それとは別ルートで、水行二十日で投馬国。

郡使は投馬国へは行っていないから、里数はわからない。

81日本@名無史さん2022/04/11(月) 19:11:13.76

其の八年、太守王頎官に到る。

(中略)

塞の曹掾史張政等を遣わし、因りて詔書黄幢をもたらし難升米に拝仮せしめ、檄を為りて之にに告喩せしむ。

卑弥呼すでに死し、大いに塚を作る

とあるので、最初は伊都国、ないしは不弥国までしか行っておらず、

正始八年の訪問の時に初めて投馬国、女王国まで行った可能性はある

82日本@名無史さん2022/04/11(月) 19:24:38.77

>>80

チェリーピックしてデマ捏造しないように。

「參問倭地 絕在海中洲島之上 或絕或連 周旋可五千餘里」

倭地は海中の島の上にある国で、

ある部分では島々の先は絶海で(=五島列島など)

ある部分では島々が連なっていて渡海できて(壱岐対馬)

道なりに進むと約五千余里の範囲に収まる。

明らかに対馬(もしくは狗邪韓国を出航した部分)が起点。 83日本@名無史さん2022/04/11(月) 21:12:54.98

>>81

>正始八年の訪問の時に初めて投馬国、女王国まで行った可能性はある

可能性はない。

行ったなら里程が記録されているはずだから。 84日本@名無史さん2022/04/11(月) 21:17:06.24

>>82

うーん、すると周旋五千里のうち三千里を対馬海峡で費やすので、佐賀長崎すら回ることはできなくなる。

本当に玄界灘沿岸だけが倭国になってしまう。

小さいなあ、倭国。 85日本@名無史さん2022/04/11(月) 21:34:36.29

>>83

講談社学術文庫の日本語訳を参考にすれば、

「張政らが到着した時は、卑弥呼はもう死んでいて、大規模に直径百余歩の塚を作っていた」

とあるので、この解釈に従うならこの時は邪馬台国まで行っているはず 86日本@名無史さん2022/04/11(月) 21:35:04.17

>>83

なんでここだけ日数になっているのかは謎だけどな 87日本@名無史さん2022/04/11(月) 21:37:39.97

女王国つまり邪馬台国(福岡県)には来た。

しかし投馬国(宮崎県)には来ていないと言いたかった。