11 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:33:38.78

邪馬台国論の鉄板、畿内説のスレです。

【骨 子】

・3世紀中葉には、古墳時代が開始していた。(◆10,FAQ10,43)

・古墳出現期段階で、近畿中央部を中心に列島規模の政治連合が形成され始めていた。(◆2,4~6)

・北部九州博多湾岸地域は、既にこの政治連合の傘下にあった。(◆7)

ゆえに、倭女王卑弥呼の都があったのは畿内である。

邪馬台国論争ももう畿内で決着なのでロマンはありませんが

勝者の貫録を見せつつ、更なる真実を探求しましょう。

前スレ

http://2chb.net/r/history/1540143591/

◆0【 要 旨 】 ( >>2-12に各論、それ以下にFAQを付す )

纒向遺跡の発掘状況等から、ここには西日本の広域に影響力を持った宗教的指導者が君臨しており、それは各地の首長に共立され求心的に集約された権力基盤を持つ女性であったと考えられる。

その死亡時期は3世紀中葉とみられる。畿内に中国文化が急速に浸透する時期である。

これらを倭人伝の記事と対照すると、箸中山古墳の被葬者が倭人伝に記載ある曹魏に卑弥呼と呼ばれた人物であり、纒向が邪馬台国にあった倭女王の宮殿所在地であると同定できる。

2世紀の地球規模的寒冷化は、農業生産力を強化する社会的需要から指導的地位を占める析出集団の成長を強烈に促進し、弥生的青銅器祭祀を終息せしめ、高塚化した墳丘墓を現出させる。

換言すれば、弥生墳丘墓の巨大化が顕著な地域こそが、弥生社会に古墳時代へと向かう構造変化の著しい地域であり、3世紀に爆発的に広域化する萌芽期国家の中核である。自然環境変化に起因する社会構造変化が現象として纒向に凝集し結実したと言える。

倭人伝に記載された卑弥呼の活動期間に相当する庄内併行期は、畿内様式の土器が漸進的に北部九州に流入している時期であり、ことに那珂比恵地域への人口流入が急拡大していく。

博多湾貿易が対外交渉の主役に躍り出るこの時期には、西日本各地の人々が韓人や楽浪商人と直接交渉による交易をする段階となっている。

絶域であった日本列島が中華社会と二国間の国交を再開した時期、この外的刺激で最も変化の生じた地域こそが当時の倭国の中枢である。

倭人伝述べるところの、3世紀前半末に曹魏と通交した倭の女王はどこにいたであろうか?

それは桜井市纒向以外にありえない。 21 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:35:44.82

◆1(女王所都)

奈良県桜井市に所在する纒向遺跡が2世紀末に人為的・計画的に建設された前代未聞の巨大祭祀空間であり、また北部九州を含む列島各地の文化を受容し融合し、そして全国に発信する中枢的な場であったことは、夙に知られている。(◆2,FAQ38参照)

現・纒向駅近くに東西軸上に複数棟連続して計画的に建築された大型建物群(4棟まで発見済み)は、3世紀前半のものと公式発表されている。

居館域は桜井線西側のみでも東西150m、南北100m前後の規模を持ち、大小それぞれ構造・機能を異にする複数の建物が方形の柵列に囲繞されており、重要な古道として知られる上つ道に接面している。これに比肩するものは、弥生時代に存在しないのは勿論のこと、飛鳥時代まで見当たらない。大型建物の傍(大型祭祀土壙SK-3001)で宗教的行事が行われた痕跡も発見された。

この建物群は、位置関係から言って三輪山及び箸中山古墳と緊密な関係が推察される。建物廃絶の時期と箸中山古墳建設開始の時期が近いこと(FAQ10参照)を勘案すると、三輪山と関係の深い宗教的指導者がここに君臨し、死後に箸中山古墳に葬られたと考えるのは合理的である。この大型建物群と箸中山古墳そして上つ道の位置関係は、トポロジー的に咸陽と驪山陵を想起させる。

箸中山古墳は、日本列島広域各地の葬制を総花的に集約した定型化古墳の嚆矢であり、初期ヤマト政権の初代王墓と考えられるが、被葬者が女性であるという伝承にも信憑性(◆3参照)がある

乃ち、その葬制の総花的性格から初期ヤマト政権の初代王は各地の首長に「共立」され求心的に集約された権力基盤を持つ者であり、かつ女性と考えられる。その死亡時期は3世紀中葉(FAQ30参照)である。

この地に、青銅鏡や武具、新たな土木技術や萌芽的馬匹文化(FAQ21参照)、列島に存在しなかった植物の花粉等(金原2015)など、中国文化が急速に浸透する時期は、列島が魏晋と通交した時期と重なる。

ほぼ同時代史料である魏書東夷伝倭人条(魏志倭人伝)の記事と上記の考古的諸事実を突合すると、箸中山古墳の被葬者は曹魏に卑弥呼と呼ばれた人物であり、◆2~8に詳述するとおり、ここ纒向が女王の所都である。

31 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:36:04.33

◆2(箸中山古墳に見る共立の構造と政治的ネットワークの形成)

前掲の大型建物が廃絶時に解体され柱まで抜き取って撤去されていることは、後世の遷宮との関連も考えられるが、歴代の宮のあり方に照らせば、建物の主の死去に伴う廃絶と考えることに合理性があるといえる。したがって、この建物の主人の活動時期は卑弥呼と重なる。

また、箸中山古墳はこの建物の真南2里(魏尺)に立地し、且つ上つ道(推定)で結ばれるなど緊密な関係を有しており、この建物の主が被葬者であると合理的に推認できる。

血統による相続原理が未確立な社会において、葬礼の執り行われる首長墓や殯屋は次代首長継承権の公認・公示される儀式の場(FAQ26参照)である。その場で顕示されている各地の葬制は、いわば王権の中における各地首長の影響力のバロメータである。

つまり、纒向に誕生した定型化前方後円墳のあり方は、共立された王をめぐる権力構造の表象たるモニュメントに他ならない。そして箸中山古墳以降、古墳の築造企画共有が、初期国家の骨格を形成する。

纒向の時代、上つ道に沿って系統的に展開する大王墓級古墳を時系列的に見ても、箸中山を嚆矢として西殿塚、行灯山、渋谷向山と明確な連続性が認められ、一連の政権が列島規模で存在したことが判る。これらの大王墓級古墳とそれぞれ築造企画を共有し、単純な整数比で縮小された首長級古墳が、全国に展開(澤田1999)しているからである。

築造企画の共有は、地縁的集団首長間の相対の結縁における相互承認関係を基調とした、擬制的親子或いは兄弟的政治力学関係を示していると考えられ、これが重層的に各地を網羅している状況が観察できる。

この個々の紐帯の集積が、律令的全国支配が企図される以前の、さらには各地首長の自立性が希薄化して国造化する以前の、倭国の政治的骨格である。ここでいう重層的とは、例えば大王級古墳の4/9の築造企画を持つ古墳においては、大王と2/3の力関係を誓約した大首長があり、更にその大首長と2/3の力関係を誓約した首長があるような関係を意味する。

乃ち、大王が4/9首長に対して直接指導力を発揮するのでなく、2/3大首長を通じて影響力を行使するような形態の国家権力構造である。

その始発点が、元来は無形である地域的政治集団間の政治力学関係が具現化・表象化し固定化される時期、乃ち機構的には未組織で初代国王の個人的カリスマに依存したプレ国家段階(庄内期)から或る種の政治的機関により運営される初期国家段階(古墳時代)へと移行する画期、乃ち布留0期にあるとみることが出来よう。

41 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:36:25.63

◆3(文献に見える箸中山古墳の特異性)

その行灯山、渋谷向山がともに帝王陵として伝承され、それらと規模的に同等である箸中山もまた「箸陵」の名が伝えられているにも拘わらず、帝王の姨の墓に過ぎないと紀で位置付けられている。

このことは、築造工事の大規模さや神と人の協業による築造という逸話が紹介されていること、就中それが紀の収録する唯一の陵墓築造記事であることも併せて鑑みれば、紀編纂時の、行灯山及び渋谷向山の規模を認識している読者視点に於いて、明らかに不自然である。

箸中山、行灯山及び渋谷向山は、例え位置関係及び築造年代の連続性を等閑看過しようと、その圧倒的質量において、同等格の主権者が連続的に存在したと人々に印象付けずにはおかない。

換言すれば、眼前の事実として当該陵墓を実見している読者にとって紀編纂時点で箸中山古墳の被葬者に崇神や景行と並ぶ男性帝王が被葬者として伝承されていたならば、現行のように改変を行うことは困難であろうということ、そして被葬者についての伝承が存しない場合も現行のように新規創作することが難しいであろう、ということである

また、所謂三輪山伝説の類型要素について記との相違点から考証すると、後世に陶邑から入って当地の勢力者となったと考えられる三輪氏の始祖譚など3世紀の史実とは無関係な要素が一連の地名起源譚等とともに接合されていることには疑いない。三輪山伝説類型の神婚説話や天岩戸神話など、付加された疑いの濃厚な類型的部分を除去すると、改変以前に存したと思われる伝承の残存部分が浮かび上がって来よう。

乃ち、手白髪陵に治定された西殿塚などより明確な形で、被葬者が男性の帝王でないことを示す伝承が紀編纂時においても無視しえなかった情報として存在したと考えることが出来よう。

女性被葬者のものと治定されている他の巨大古墳には、仲津姫(応神后、景行曾孫)や手白髪(継体后、雄略・市辺孫)など先代との血統的継続性に疑義のある大王に正統性を付与している配偶者のものなどが目立つ。或いは、五社神(神功)など本人が大王相当とされる者のものもある。これらの性格と比較しても、やはり箸中山の位置付けは異例である。

紀のしるす壬申乱の倭京での逆転戦捷に関連して、磐余彦天皇陵と箸陵の二つが登場することも加味しつつ、敢えて踏み込んで言えば、箸中山が考古学的知見から推察されるとおりの始祖王墓的な存在であること、かつ巫女王墓であるということを、当時の民衆が知悉しており、紀編纂当時の政治がそれを改竄し切れなかったという推測すら成り立つ余地があろう。

51 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:36:49.35

◆4(纒向の地政的意味と倭国の形成)

纒向は二上山と三輪山で奈良盆地を南北に二分する横断線の東端近くに占地する。この地は大阪湾から大和川を遡上した瀬戸内航路の終点にして、初瀬街道経由で伊勢雲出川河口付近から東海航路に向かう起点である。

同時に上つ道に面し、北陸・山陰にも抜ける交通の要衝である。乃ち、三輪山をランドマークとする辻に関塞の神を祀る地であり、古くより大市が立つ。

威信材の流れや墓制の消長から、弥生時代の北部九州では対外交渉力で突出した小国の興亡があったことが判明しており、そのうちには中国製威信財を独占的に入手し配布することで「倭国」的な政治的纏まりを現出せしめるやに見えた者もあった。

しかしながら、国家形成と呼べる水準に至らぬまま衰退し、最終的には2世紀末の大乱期、中国製威信財入手ルートの途絶を以て、この列島における旧世界の秩序は崩壊した。

代って、気候条件悪化に起因する社会不安の沈静化と政治的求心力の喪失による紛争の回避を目途として、この地纒向に新たな秩序の中枢が構築され、本格的な国家形成が緒に就く。

共立とは、各地の葬制を総花的に集約した定型化前方後円墳に表象されることになる政治的関係における求心的集約の状態を、当時の中国の語彙で表現したものに他ならぬと思われる。おそらくは当初に調停の庭であったそれが、完鏡等の威信財供与と祭祀の規格化に表象される首長間のリンケージの核となっていくのである。

それは首長と首長個々の相対の結縁が重層化した形態をとり、次代の前方後円墳築造企画共有に繋がっていく祖形となる。

定型化前方後円墳における葬制の「総花」性要素の中で、突出しているのは吉備地方であり、北枕原則が貫徹している畿内―吉備は葬制から見た政治状況中の枢軸といえる。

もとより畿内第V様式圏の文化的斉一性は、交流圏・通婚圏として纏まりが存在したことを示す

此の環大阪湾文化圏と吉備を核とする瀬戸内圏との合作は、日本列島中西部を縦貫する流通大動脈を形成し、現実的に倭国乱の帰趨を決したとも言えよう。

後段で触れる所の寒冷化による海水準低下で、多くの砂丘上の港湾集落が廃絶し潟港が埋没して機能低下を来たした日本海航路に対して、瀬戸内航路の価値は大いに上昇していた。纒向に誕生した政権の特徴である求心性も、この流通支配の趨勢を踏まえたものであろう。

この意味で、倭人伝に登場する倭の国が東夷伝中で珍しく流通や通信に言及していることは、注目に値する。

初期ヤマト政権の性格を、アンフィクチュオニーと通商連合の両面から理解することは、有益である。

61 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:37:07.60

◆5(倭国の形成と気候変動)

1に、南播磨を主力とする畿内系住民が北部九州に移住し交流しているとみられる状況

2に、河内と吉備の交流の深さ

この2点を併せ鑑みれば、東海地方(中勢)にも影響力を持つ宗教的指導者を、纒向の地に地域間紛争回避の機構として擁立した勢力の中核をなすのは、汎列島的交易網の再構築と拡大を目途とする、瀬戸内の海上交通を支配する首長たちの利益共同体であろう。

共立によって地縁的紐帯の域を超えた広域のプレ国家が誕生した。その成熟段階であろう3世紀前半末には、四等官を有する統治機構や市場の統制、通信網の整備などが観察されている。

これが更に個人的カリスマの死去を契機として、布留0期に、機関化した政治システムのフェイズへと進むのである。

2世紀は、炭素年代の較正曲線などからも太陽活動の不活発な状況が見て取れるとおり、寒冷化が進んだ時期であることが知られている。

この寒冷化は、世界的な環境収容量力の低下となって、漢帝国の弱体化を決定づける農村の疲弊(逃散を含む)や北方民族の南下を引き起こしており、世紀末葉の中国は天下大乱の時期となった

倭国乱もこの時期である。

寒冷化による海退は、砂丘の発達を再開させ、温暖期に安定していた砂丘上に展開していたいくつもの海浜集落を廃絶に追い込み、潟港の機能低下と相俟って国内流通網の再編(※日本海航路の衰退と瀬戸内航路の隆盛を含む)を促した。

弥生社会を終焉に向けて転身を強いていた気候変動の総決算である。

71 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:37:48.07

◆6-1(自然環境と下部構造からみた国家形成期社会の動態)

これより先、寒冷化に対応する生産力確保という社会的必要性が、開墾や治水・灌漑の分野で大規模開発行為を行うに足る労働力を大量に徴発できるような強権的な地縁型首長を誕生させつつあった。

これは、墳丘墓の急速な巨大化・高塚化から窺知できる。換言すれば、高塚化の加速した地域には急速な脱弥生の社会構造変動が起こっている。

先駆的な具体例としては、寒冷期に向かう不安定な気候が卓越する時期、吉備中南部で体系的な用水施設を備えた大規模な水田開発が、高塚化された大規模で入念な埋葬に見る威信や地位を付託された特定の人々の析出と共時的に生起(松木2014)している。

析出された特定者への威信付託の象徴として、モニュメントである墳丘墓に付帯するものとして、本源的に個人が身体に装着する物品に由来する威信財には親和性がある反面、個人所有に馴染まない楽器型青銅製祭器は前途を分かつたものと推察される。

後期に入って既に退潮となっていた大型の武器型及び楽器型青銅器祭祀は、より広範な地域統合を象徴する社会的ニーズの高まりから、その役割をより可視性の高い高塚墳丘墓によって代襲され、その社会的使命が終焉に向かう。

やがて地域間統合の阻害要因となりうる祭器の性格の差異を捨象する必要から、武器型の持つ金属光沢属性を鏡面に、楽器型の鋳造文様の造形的属性を鏡背に統合して引き継がれ、古墳祭祀の付帯要素に落着(吉田2014)した。

分節化した統合性の象徴として、小型で可搬性のある銅鏃のみが儀器化して古墳時代に引き継がれる。

方形周溝墓は主に親族集団墓として近畿・東海を中心に分布し、円形周溝墓は析出層の墓制として岡山に分布したが、その境界である南播磨で両者が共存した。

この延長上に、円形墳丘墓は弥生後期に摂津・播磨から阿讃播・摂河泉・丹波南部・大和山城、近江へと展開し、後期後葉には周溝陸橋部から変化した突出部付き円形墳丘墓として環大阪湾地域及び大和盆地にほぼ同時展開し、これが大和で巨大化の加速する前方後円形墳丘墓に繋がる。

二つの文化の共存した播磨で前方後円型墳丘墓と方形周溝墓の間の階層性が発生し、これが前方後円型墳丘墓巨大化の要因となって拡散した可能性がある。辺縁部で派生した葬制の変化が、畿内社会内部にも進行していた階層化を承ける形で中心部へとフィードバックされたのである。

この墓制の成立過程には、庄内式土器が制作技法、焼成方法ともに在地以外からの影響を受け技法の一部を取り入れて新たな型式を創出していること(長友2006)とも共通した特質がある。

81 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:38:04.88

◆6-2

高塚化の進行から窺知される社会構造変化は各地域で概そ銅鐸祭祀の終焉と期を一にしていることが知られているが、こと畿内とくに大和に関しては例外的に、銅鐸祭祀の縮小と高塚の発生(モニュメント社会の到来)に大きな時間差がある。むしろ高塚化に代えて第V様式が広範囲に斉一性を発揮しているように見えるのが畿内の特異性であり、世俗権力的な核の見出しにくい弥生後期畿内社会の特質の解明が待たれる。

巨視的観点からは、弥生石棒文化圏から銅鐸分布圏そして畿内第V様式と、令制畿内の前身が連綿として環大阪湾域を核とした東瀬戸内囲繞エリアを形成している。

91 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:38:20.31

◆6-3

ここで夙に指摘される畿内弥生社会の均質性の中から急激に巨大前方後円墳にみる権力集中が湧起したことは、近代のポピュリズムにも通じるものがある。権力の一局集中と公共性、一者が突出・隔絶することと他者が均質であることは、対立的に見えてその実良く整合が取れるのである。

一方、九州で高塚化が起こらなかったのは、その先進性が災いして中間階層が富裕で有力な社会構造であった為に、突出した権力の発生に対して掣肘が大きく働き停滞的であった所以であると考えられる。

この寒冷化が過ぎると、次の古墳寒冷期が開始するまでの間、砂丘上には再びクロスナ層の形成が始まり、集落も再生する。宗教的権威が政治力を行使できた背景には、このような一時的温暖化による社会不安の沈静化という現実があり、気候変動が祭祀者の存在感を強調する意味で予定調和的に働いた可能性がある。

このクロスナ層中の遺物に共伴するのが庄内併行期の土器である。

101 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:38:42.51

◆7-1(北部九州における人の移動と政治的動向)

3世紀初頭から約半世紀の時間幅が庄内併行期と呼ばれ、卑弥呼の活動期間が稍前倒し的にこれと概ね重なる。

北部九州で出土する楽浪土器は庄内併行期をピークに激減、土師器 IIB(布留0新相~布留I古相)期には確認例がない(久住2007)ことが知られている。これは停滞期(高久楽浪IV期)を脱した楽浪が再興期(同楽浪V期)に活発な対外活動を展開したのち急速に衰退する、という趨勢がリアルタイムに反映している。(FA43参照)

つまり旧二郡域との交渉はIIA期(布留0古相併行)の中でほぼ終了していたものとみられ、ピークとなる庄内期の中に魏と定期的交渉を持った西暦240~248年が位置すると考えられる。

庄内併行期は、先行する弥生V期に引き続き畿内様式の土器が漸進的に北部九州に流入している時期であり、ことにその最終時期である布留0期に級数的に進展する。この流入は人的移動を伴うものと考えられており、博多湾岸に広がり、河川に沿って内陸に浸透する。

上位の墳墓に畿内系土器が供献される事例が増え、3世紀前半のうちに博多那ノ津地域の政治中枢が弥生時代以来の春日地域から畿内系色濃厚な比恵・那珂地域へ移ることからも、その浸透状況の性格が覗われる。

逆に、最後まで在地系の独自性を維持するのが糸島地域で、その畿内系土器の受容に極めて消極的な姿勢は、ヤマト王権への接近傾向が顕著な博多とは対蹠的と言える。

外港である今津湾、加布里湾双方に畿内系の往来が見られるにも拘らず中心部が在来系一色で、極めて僅かの供献土器が祭祀遺構とされる一角で発見されるのみ、という状況は、あたかも包囲的閉塞の中で辛うじて政治的独立を保証されているようにさえ映る。

1つに、前方後円墳の浸透状況(外港:泊地区に久住IIB期、中心街:塚廻に同IIC期)がその後の伊都国の終焉過程を表象していること

2つに、強権的色彩を帯びた一大率が人口の少ない伊都国に治を置いて検察業務を執行していると記す史料

これらを突合すると、対外交易の主導権を喪失した後の伊都国の姿が窺知できよう。

111 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:39:00.38

◆7-2

北部九州の土器編年で言えば卑弥呼の人生の大半を占める時期の相当する久住IA・IB期、博多は対外交易について最大級の中心地である。そのころ、博多は畿内人の流入を含む深い人的交流があり、生活様式から祖先祭祀の形態まで、その影響を受けている。

その影響を受けた在来系と影響を与えた外来系が共存・集住している集団と、外来系に対して閉鎖的な在地集団の間に、前者を上位とする集団間の階層差も指摘(溝口1988)されている。

糸島三雲番上地区に一定数の楽浪人居住が確実視されていることも鑑みれば、倭が中国と国交を再開した3世紀中葉において、中国は必ず博多の情報を入手していると見做してよい。従って、中国魏王朝は畿内にあった倭人社会最大の政権を知っていると考えるべきである。土師器IB期が魏王朝と国交のあった時期に相当することは諸説の一致するところである。

この時期に、奴国の中枢域に比定される那珂比恵地域の土器相が畿内ヤマトの「飛び地」的展開に向かっている現実は、邪馬台国九州説にとって絶望的である。

121 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:39:33.68

◆8(結語)

日本列島の対外交渉は、古くは勒島貿易、ついで原ノ辻貿易、そして博多湾貿易と移行する。

原ノ辻貿易の直接主体が壱岐のオウであり、そこに最も影響力を持っていたのが前原三雲の王であることが有名である。

原ノ辻が活気を失い博多湾が対外交渉の主役に躍り出るのが、庄内併行期である。

その転換の最終段階には、大和や播磨から移住してきた人々やその二世世代が圧倒的シェアを占める港湾都市で西日本各地の人々が韓人や楽浪商人と直接交渉による交易を展開する時代となる

前原三雲の王は静かに表舞台から退場していく。

博多湾貿易の時代全体を通じて、那珂川地域ー足守川流域ー纒向は国内流通の大動脈を支えるトロイカとして機能し、その消長も時期的に一致する。これが倭人伝記載の三大国(奴・投馬・邪馬台)アライアンスであり、博多湾貿易を基軸とする倭国の政体であり、金海貿易へ移行するまで存続したと考えられる。

遡って、第二次高地性集落は弥生後期になると低丘陵上で一部の一般生活集落が防衛的要素を帯びた形態をとる。

この現象は、寒冷化現象に起因すると思われる社会変動の存在や、同じく寒冷化に起因する中国の政情不安による威信財輸入途絶という政治的要素を綜合的に判断すると、文献資料上にある「倭国乱」にほかならない。

この時期に高地性集落が中九州から東海、北陸にまで展開するという事実は、「倭国乱」が日本列島中西部を広範に巻き込んだ社会現象であることを物語る。

土器拡散にみる遠隔地交流の活性化と併せ見れば、2世紀末~3世紀の状況証拠は、すべて初期ヤマト政権と新生倭国の誕生を指し示しているのである。副葬習慣をほとんど受容しない地域であった畿内(佐原1970)の豹変的社会構造変化は、全国区的政権誕生に向かう胎動にほかならない。

そして絶域であった日本列島が中華社会と二国間の国交を再開したとき、この外的刺激で最も変化の生じた地域こそが当時の倭国の中枢である。

倭人伝述べるところの、3世紀前半末に曹魏と通交した倭の女王はどこにいたであろうか?

以上の根拠により、それは桜井市纒向以外にありえない。

131 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:39:51.38

141 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:40:15.38

◆10 実年代目安の参考

(現時点で高等学校日本史教科書などに採用されている年代観と概ね同等の、最も広く通用しているもの)

○弥生時代後期

1世紀第1・2四半期~2世紀第3四半期中頃

○庄内式期(庄内0~3)

2世紀第3四半期中頃~3世紀中頃

○古墳時代前期前半(布留0~1)

3世紀中頃~4世紀第1四半期

○古墳時代前期後半(布留2~3中・新段階)

4世紀第2四半期前半~4世紀第3四半期

○古墳時代中期前半(布留3の一部、TG232~TK216)

4世紀第4四半期~5世紀中頃

(古代学研究会 森岡、三好、田中2016による)

※箸中山古墳は布留0古相に該当(寺澤2002)

※本文◆7の「3世紀初頭から約半世紀の時間幅が庄内併行期」は

庄内0を庄内式直前として弥生後期に分類する考え方で、実年代観は同一である。

同様に、布留0を庄内に分類する考え方も実年代観に違いがない。

庄内併行期を弥生時代と呼ぶか古墳時代と呼ぶかが実年代観の相違でないことと同じ。

※北部九州編年(久住)との並行関係(久住2002,2006,2010)

IA期ー 大和庄内0~1 ー 河内庄内I~II

IB期ー 大和庄内2~3 ー 河内庄内II ~III ●纒向矢塚、矢藤治山

IIA期ー 布留0古相 ー 河内庄内III ●箸墓、権現山51号

IIB期ー 布留0新相~布留1古 ー河内庄内IV~V ●西殿、黒塚、桜井茶臼山、

浦間茶臼山、西求女塚

IIC期ー 布留1中相~布留1新 ー河内庄内IV~布留I●椿井大塚山、神原神社、

メスリ山、行灯山、祇園山

151 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:40:35.54

◆11

◆FAQ 1

Q:倭人伝には九州のことばかり書いてあるではないか!

A:九州は倭国の一部なので問題ない。

郡使は伊都国で常に駐するので、九州のことがよく観察されているのは当然のこと。

逆に、伊都国の属する博多湾岸地域に見られない風俗や産物(灼骨卜占や丹井)が記されている事実は、倭国の地域的広がりを推定するうえで重要な情報であり、就中、倭国の都が博多湾岸地域には無いことを物語る。壹岐一国では観察されたが首都よく観察しても見出せなかった風俗を、倭国全般の風俗と記録することは、合理的行動でないからである。

畿内は朱の生産地を擁しており、これは3世紀の九州に見られないものである。水銀朱精練遺構は三重の丹生の天白遺跡や森添遺跡、宇陀の丹生河上が縄文、唐古鍵・清水風が弥生中期で宮古北が布留0と、古くから利用されている鉱床所在地近辺に点在する。

水銀朱採掘遺跡そのものは未発見であるが、丹後赤坂今井墳丘墓(弥生終末)出土の水銀朱が明らかに丹生鉱山産朱の特徴を示し(南ら2008)、ホケノ山の水銀朱はMn,Feの含有量に於て大和水銀鉱山と同じ特異性(南ら2001)を示す。

桜井茶臼山(3世紀第3四半期末~第4四半期)出土の水銀朱が大和産であることは水銀、硫黄及び鉛同位体比分析によって判明済み(南ら2013) である。これらの状況から、3世紀の宇陀や丹生に丹山が有ったことは確実視される。

北部九州の古墳出現期には、津古生掛古墳など畿内と関連の深い一部の限られた墳墓より畿内産の水銀朱が発見され(河野ら2013)ている。被葬者でなく埋葬施設に施朱するのは九州では殆ど見られない儀礼(志賀・谷口2012)であり、東方からの影響と考えられる。

また、纒向遺跡から出土した卜骨も倭人伝の記事と合致する。(FAQ51参照)

倭人伝に糸魚川産の硬玉ヒスイが登場していることにも疑義の余地はなく、当時の中国人が認識する倭国の範囲は日本列島規模である。

161 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:40:52.88

◆FAQ 2

Q:水行とは河川を行くことだ!

魏使は九州を出ていないではないか!

A:海を行くときも「水行」と記載された実例があるので不成立。

「水行」と書かれているが川であるか海であるか判明しないケースを、川と判断する理由は無い。

逆に、明確に河川を移動しているケースで陳寿が「水行」という語彙を使った例は無い。

(例)

「泝流」が6回

「泝(+固有名詞川名)が7回

倭人の地が大陸ならぬ大海中の島嶼上に所在することは予め明示されている。

倭人伝における「水行」の初出が「循海岸」と副詞的に形容されている以上、以降の10日や20日に及ぶ「水行」をその省略形であると見做すことには合理性がある。

171 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:41:31.63

◆FAQ 3

Q:行程論から言って、畿内説は無理ではないのか!

A:倭人伝の記す行程を記載通りに辿れば、沖縄本島付近の南海上(◆FAQ40参照)となる。史料にいかなる解釈を施して上記以外の比定地を求めても、それはテキストの改竄もしくは粉飾に他ならない。

「當在」という語法からは、筆者が里程等から倭人の国を会稽東冶(現・福州市近郊)程に南方であると具体的に推計し、倭人の南方的風俗との整合性確認を意図したことが明らかである。

故に、「自郡至女王國」の「萬二千餘里」は倭人の国が会稽東冶ほどに南方であると言う筆者の認識を端的に示している。

以上から、倭人伝の里数及び「南」という方位倶に致命的な誤りが含まれていること、並びに筆者が1里=1,800尺を用いていること、の二点に疑問の余地がない。(註※)

実際の倭人の国々の存する倭地は会稽山陰はおろか魏都許昌ほどの南方に過ぎず、纒向に至っては洛陽とほぼ同じ北緯である。

三海峡渡海は概ねの定点を得ることが可能なので、測距に錯誤があることが明らか(◆FAQ19参照)である。加えて、九州本島最南端は会稽山陰より猶ほ北方である。また、現実の1/5ほどの架空の1里を想定するならば、楽浪を「雒陽東北五千里」とする地理感に照らすと倭地は洛陽の猶ほ北であり、倭人伝記事と全く整合しない。

筆者の認識した万二千余里の数字、及び「南至邪馬壹國」の方位「南」。この双方に錯誤を認めない限り、「當在會稽東治(当作「冶」)之東」と記述されることは有り得ない。また、机上の計算であるから、東冶の「東」の方位に誤差はあり得ない。

実際の地理上3海峡の間隔が等距離でないことはもとより、倭人伝所載のとおりの行程を辿ったのでは、伊都国であることが確実視される糸島三雲にも、奴国たるべき博多・比恵那珂エリアにも到達できないことは自明である。

このように、行程記事は方位・距離ともに著しい誤情報を含み実用に耐えないので、所在地比定には採用しない。検証にのみ用いる(関連:◆FAQ8,17,18,19,20,57も参照)

※検証 古代中国の地理感覚(続漢書地理志注記による)

遼東郡:雒陽東北三千六百里 楽浪郡:雒陽東北五千里

予章郡:雒陽南二千七百里 南海郡:雒陽南七千一百里

蒼梧郡:雒陽南六千四百一十里(刺史治廣信は「漢官」に拠れば去雒陽九千里)

(雒の用字より漢代原史料に基づくものと推定)

倭人伝云う所の12,000余里うち韓が方可4,000里であるから、南方向成分は9,000里程度となろう。楽浪が東北5,000里より南方向成分を概略3,000里程度と見積もると、

楽浪から、会稽山陰よりも稍や南に所在する予章まで南北で6,000里以下、広東まで10,000里程度とイメージできる。上記約9,000里は帯方~現・福州市間の南北距離として矛盾がない。

また、12,000余里うち南方向成分が9,000里程度となると方位は著しく南南東に偏し、倭人伝冒頭に掲げる「帯方東南」との齟齬が大である。このことも「南水行」の方位に錯誤を認むべき根拠となろう。

181 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:41:55.70

◆FAQ 4

Q:纒向遺跡は、七万戸だという邪馬台国には小さすぎる!

A:誰も、纒向遺跡=邪馬台国だなどと、主張はしていない。

纒向遺跡は、巫女王の居た王都であり、国ではない。

また、「邪馬台国は大和国」と言う表現を用いる諸説も、多くは邪馬臺の語源(音写元)についての言及であって、領域としての令制大和国という定義を主張していない。

畿内説においては、邪馬臺を大和朝廷の王畿とした内藤湖南の見解(内藤1910)以来大きなブレは無いものの、令制国の疆埸と3世紀とでは時間差による異同が無視できない。よって、邪馬台国の厳密な範囲については材料不足であるものの、令制五畿の概念に代えて、考古学的観点から概ね2世紀末葉時点の近畿第V様式分布域を想定する。

また、邪馬台国と女王国を=でなく⊂で考えた場合、纒向遺跡に搬入量の多い中勢雲出川流域等をはじめとする畿内周縁部もまた、女王国に含まれる可能性を考慮する必要もある。

◆FAQ 5

Q:方位を間違っていたなら海峡を渡れず遭難する!

A:1719年に朝鮮通信使の一行として来日した申維翰は、対馬で南下しているのに東へ向かっていると誤認した。さらに対馬は東西に長い島(東西約三百里,南北はその1/3)と著書『海游録』に記す。(「東西可三百里、南北三之一分」)

佐須浦(現・対馬市上県町佐須奈)は対馬の北西端、府中(現・厳原)はそこから東(実際は南)二百六十里と書く。

(「自此西距釜山四百八十里、東至島主府中二百六十里」)

小船越では、実際昇る朝日を見ているのに、依然東に進んでいると考えており、彼の地理勘はちょうど90度狂っている。

対馬から見て釜山を西、大阪京都を北、長崎を東と認識している。

ところが、対馬からの京都大阪の方位について大きく錯誤しているにも拘わらず、江戸は京都の東千三百里と正しく把握している。

むろん遭難などせず、ちゃんと日韓を往復している。

このように、使者が方位を誤認していても安全に往還可能であることの証明が存在するとともに、誤情報の竄入によって全体の整合性は易々と喪失することが明らかである。

◆FAQ 6

Q:畿内説では、卑弥呼は記紀の誰なんだ?

A:記紀の王統譜をそのまま史実と見做さないため、卑弥呼を記紀の誰かにそのまま当て嵌めない。近年の歴史学のあり方に沿った考え方と認識している。

191 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:42:27.59

◆FAQ 7

Q:纒向から九州の土器が出ないではないか!

纒向は九州邪馬台国と交流のない別の国だろう?

A:そのような事実はなく、当然交流があった。

畿内第V様式、庄内式、布留式みな時系列に沿って北部九州から出る(本文◆7参照)し、纒向においても筑紫で製作された庄内甕(久住2006)が出る。畿内と北部九州を結ぶ海路の重要拠点からも畿内系・吉備系の土器が発見される。(◆FAQ31参照)

このことは、往来していたのが畿内系・瀬戸内系の人間だったことを示し、畿内と北部九州の片務的関係を示唆する。かつ畿内系が社会的に上位である。(◆7参照)

◆FAQ 8

Q:「女王國東渡海千餘里、復有國、皆倭種」

と倭人伝にある。畿内説は南を東に読み替えるから、これは北だな?

A:読み替えない。

行程論とは別の方法で纒向を倭国の都と特定した結果「南至邪馬壹國」の南は「東」の誤りと判明した。つまり、行程論で邪馬台国の位置を比定しようとする九州説の多くとは論理の向きが逆の方法論である。

これは他の箇所をも読み替えるという主張ではない。

伊豆七島などは唐古鍵の時代から畿内と交流圏である。考古的遺物の分布からも、古来百船の渡会たる伊勢より三遠駿さらに南関東に至る海上交通路の存在が明らかであり「女王國東渡海千餘里」の情報源として注目される。

◆FAQ 9

Q:狗奴国はどこだ?

女王を共立したのが西日本を覆うような広域だとしたら

女王に属さず逆に脅かす程の勢力、狗奴国とは何者か?

A:S字甕第1次拡散域ならびに多孔銅鏃分布域が中部から北陸、関東に及ぶ広域に存在した。

有力な候補である。

中九州を中心とした免田式分布域も面積的には狭いが、倭国の対外交渉を阻害する可能性という側面での危険性を考慮すれば対抗勢力として評価できる。

倭女王卑弥呼は二郡の対韓戦役に協力した形跡がなく、その言い訳に狗奴国の脅威が強調された可能性もある。

いづれにせよ領邦国家が成立している史的発展段階にはなく、当時の「国」は複数の政治的地域集団が点と線で結ばれ彊埸が不分明であったと考えられることは念頭におく必要がある。

王名の卑弥弓呼を称号と理解する限りでは倭国と同一文化圏に属するものと解せるので、卑弥呼の共立に対して不服な分派という解釈もあり得よう。

201 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:42:46.57

◆FAQ 10

Q:箸墓は宮内庁管理の陵墓で発掘できない筈だ!

年代が判るという考古学者はおかしいではないか!

A:箸墓(箸中山古墳)墳頂で採取された土器相は宮内庁書陵部から報告書が出ており、その成果が弥生後期後葉から連続する時間軸上での指標となっている。

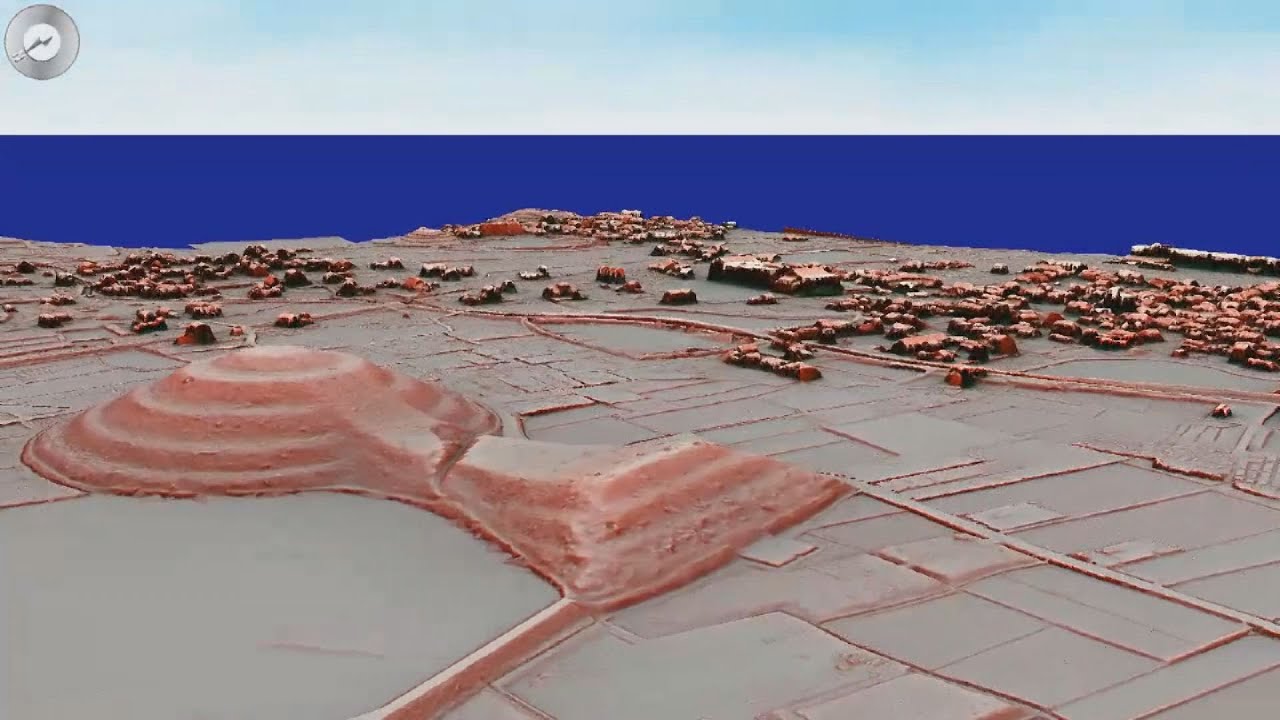

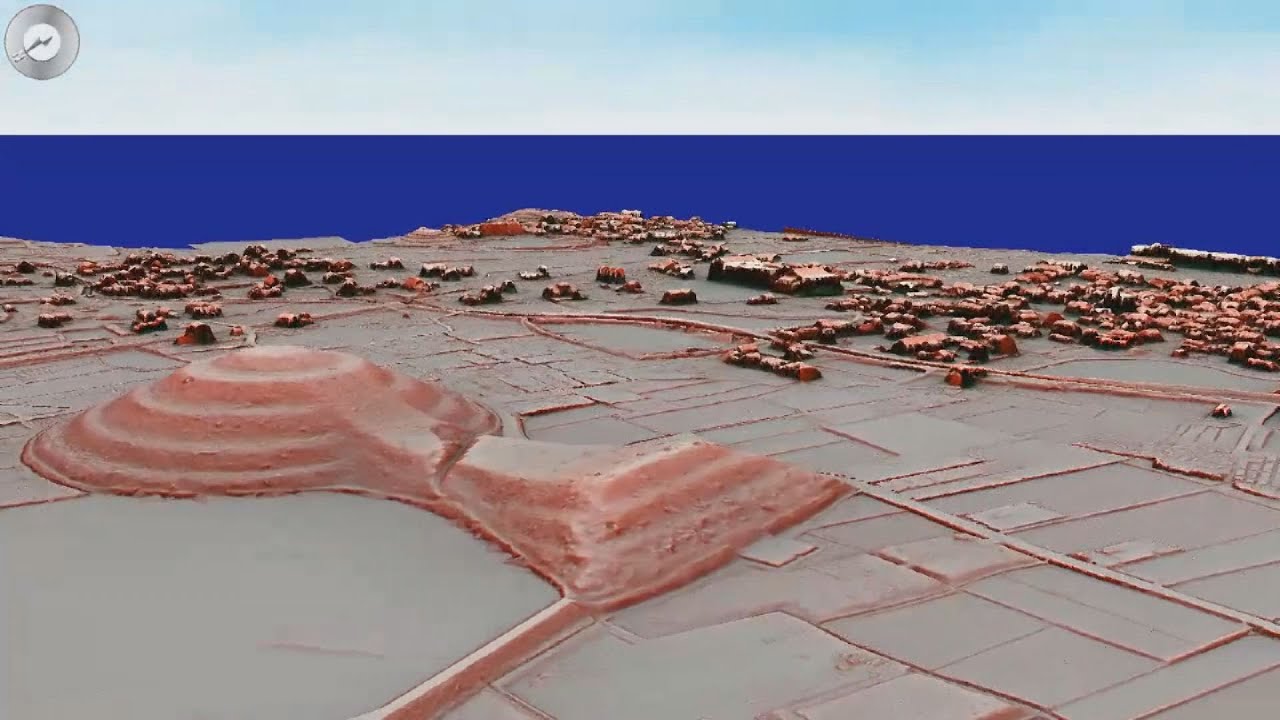

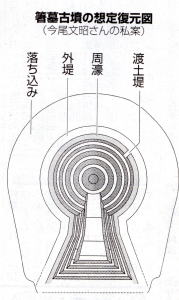

陵墓指定から外れた墳丘裾、渡り堤、周濠は発掘され、県の機関から正式の報告書が出ている。

封土を築いた土取り穴底で発見された土器等が工事開始直後周濠最底部に埋没した土器であって完成直後の時点を示すと判断され、布留0古相の範囲内で築造され完成したと判定されている。

しかしながら封土以前には地山切り出し工事があるため、着工がさらに若干遡る可能性も否定できない。

◆FAQ 11

Q:倭人伝の国は律令下の郡ほどの規模だろう!

それらの国が30国程度なら、筑前・筑後・肥前三国程度の規模にならないか?

A:倭人伝の記述からは、5千戸未満の小国と、万単位の大国に二極分化している状況が見て取れる。

・前者が、自然国境等に阻まれて規模的に弥生拠点集落の域を脱していない「クニ」

・後者が、河川流域や平野等の単位の大きな纏まりへと進化した、新しい時代の「国」

とみられる。

後者に属する奴国の位置は、博多湾岸地域最大である福岡平野に求めることが妥当である。彊埸には筑前型庄内甕の波及範囲を想定することが出来よう。

使訳通じる30国のうち両者の構成比は不明だが、すべてを郡単位と見做すのは不合理である。

211 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:44:11.30

◆FAQ 12

Q:倭人伝には「兵用矛」と明記されている!

畿内説は倭人伝と合わないのではないか?

A:矛という考古学用語は古代中国人の認識とは異なる。よって判断材料とならない。

福岡県においても、3世紀前半と確認できる鉄矛はひとつも出土しておらず、条件は同じである。

弥生時代に導入された銅矛は、儀器化する一方で実用武器として一部が鉄器化したが、殆ど普及しないまま弥生中期で概ね消滅した 。

以降、古墳時代に入って、騎兵の突撃を迎え撃つための三角錘型の穂先を持つ突刺武器=矛が盛行するまでほぼ途絶した理由は、実用武器として堅牢性の要求水準が袋状鉄斧等より高く、鋳造品である銅矛と同等の袋穂構造を鉄の鍛造品で作ることが経済合理性の上で鉄槍に劣後したためと考えられる。

当時の槍は中世以降のものと容貌を著しく異にしていて、剣状の穂先を4つの杷木で挟んで糸で巻き黒漆で塗りかためて固定しており、使用法も形状も矛の後継品であったと思われる 。

3世紀に属する鉄鉾の発見例では西求女塚があり、鉄槍や絹織物等の遺物と共に発掘された。

倭人伝に描写された3世紀前半は矛の副葬が盛行した嶺南地方と対蹠的に、本邦で信頼に足る鉄矛の出土例が見られない時期であり、当時の倭人社会で使用されている長柄武器は、現代語で言う槍である。

倭人伝にいう実用武器の「矛」の実体は、倭人伝原資料の報告者が目撃したところの倭人の武具、乃ち今日の考古学者が槍と呼ぶ遺物である可能性が最右翼といえるだろう。

当時の中国で「槍」という文字は長柄武器を指すものではないので、現代人の言う3世紀当時の槍を実見した中国人がこれを表記した可能性のある語彙が他に見当たらず、自分たちの社会で最も類似した道具の名前で呼んだとして何ら不思議は無いからである。

なお、「日本考古学の習慣で柄に茎を入れるものをヤリ、袋部に柄を差し込むものをホコといっているが、これは現代考古学の便宜上の区別に過ぎない」(「弥生から古墳前期の戦いと武器」日本の古代6)ともいう。

加えて

「『兵用矛楯木弓。竹箭或骨鏃。』とあるは、大要漢書地理志の儋耳朱崖の記事を襲用せり。此等は魏人の想像を雜へて古書の記せる所に附會せるより推すに、親見聞より出でしにあらざること明らかなり。」(内藤1910)

の指摘は今日も有効である。

221 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:45:12.23

◆FAQ 13

Q:倭人の墓は「有棺無槨」と明記されている!

古墳に槨のある畿内は倭人の国ではない!

A:槨という現代日本の考古学用語は、古代中国人の語彙である槨(本来の槨)とは異なるものである。よって否定材料にならない。

現代語「槨」が古代中国のそれとかけ離れていることは粘土槨や礫槨など古代中国にない呼称を用いていることでも明白であり、考古学者の間でも批判的意見のあるところである。(斎藤忠ら)

古墳の竪穴式石室もまた古代中国人の云う槨の概念とかけ離れた形状・構造であり、両漢魏晋人に槨と認識される可能性は無きに等しい。

現代日本考古学上で木槨墓と呼ばれている埋葬用地下構築物は、弥生時代以降主に北部九州を中心に分布しており、時期的にみて楽浪木槨墓の文化的波及・間接的影響と思われはするものの、ホケノ山例を含め原形とは似ても似つかぬ形状であり、古代中国人に木槨と認識されるとは考え難い。

畿内で一般的な墓は木棺直葬で「有棺無槨」に適合している。

逆に、北部九州に多い箱式石棺は中国人に槨と認識される可能性が否定できない。

◆FAQ 14

Q:畿内の政権が、本国を遠く離れた九州伊都国に諸国が畏憚するような強制力を持つ機関を置くことは困難なのではないか?

A:北部九州最大勢力の奴国域内に畿内系住民が多数おり、奴国と畿内は密接な協調関係にあったと合理的に推定できる。この人的資源を背景として、伊都国の外港を管掌する位置にヤマト王権が強権的な監察者を置くことは十分に可能であったと思われる。

伊都国の王都域とされる三雲遺跡から今津湾に注ぐ瑞梅寺川の河口付近には、博多在住の畿内系住民が往来したとみられる特殊な拠点がある。

糸島は壱岐と強いパイプを有していたことから、弥生中・後期にあって対外貿易の利を独占的に享受していた経緯が、遺物から窺知される。北部九州にあっても威信財の配布に於いて明らかに格差のある扱いを受けてきた辺縁部の首長にとって、対外貿易当事者の利権独占を制約する強権的な監視者の存在は有益である。

このような状況下で、畿内出自の流官が北部九州において、諸国が畏憚するような強制力を持つ機関を主導することには、これといった困難が認められない。

231 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:45:40.04

◆FAQ 15

Q:鉄器の乏しい畿内の政権が覇権を握るのは無理だ!

A:倭人伝の描かれた卑弥呼の政権は覇権的でない。

宗教的権威者を核に、各地の首長が自主的姿勢で政治力を求心的に集約(共立)したものであり、考古学が解明した3世紀の状況とよく整合する。

一方、伐採用石斧の減少状況から鉄器の普及状態を推測すると、九州と畿内でも極端な格差が無い。準構造船(久宝寺南:庄内新)をはじめとする木製品の加工痕からみても、一定量の鉄器が普及していたと思われる。

遺存例には大竹西遺跡の鉄剣(弥生後期初頭)や唐古鍵40次調査の板状鉄斧、痕跡では加美遺跡Y1号周溝墓の鉄斧による伐採痕や唐古鍵SD-C107鉄斧柄、纒向遺跡メクリ地区の大型鉄器を研磨したと推定されている大量の砥石(3世紀前半~中頃)など。

鍛冶を伴う遺構は纒向石塚の北東200m近辺出土の鞴羽口や鉄滓等(3世紀後半)、淀川・桂川圏で中臣遺跡(京都山科,弥生後~古墳初)、西京極遺跡(京都市内,弥生後前)、和泉式部町遺跡(右京区,弥生後~古墳初)、

南条遺跡(向日市,弥生後前)、小曽部芝谷遺跡(高槻,弥生後)、美濃山廃寺下層遺跡(八幡,弥生後後)、星ヶ丘遺跡(枚方,弥生後後)、鷹塚山遺跡(枚方,弥生後後)、木津川圏で田辺天神山遺跡(京田辺,弥生後~古墳初)など。

纒向での鉄利用状況については、大型建物D隣の大型祭祀土壙SK-3001より出土したヒノキ材(庄内3)の分析で、その加工痕及び周辺で植生上少ないヒノキの多用という状況から

「集落を包括した工人専業集団の発達がなされ、鉄器が一般使用または使用できる集落」(金原 2011)

と結論されている。

弥生終末期(庄内新相)の畿内中枢に於て遺物が直接土壌と接触しにくい墓制が普及し始めると同時に俄かに豊富な鉄器が登場するという状況を鑑みると、畿内の土壌の特性が鉄器の遺存状態に大きく影響していたことには疑問の余地が無い。

◆FAQ 16

Q:記紀には卑弥呼に当たる人物が登場しない!

九州の邪馬台国と大和朝廷が無関係だからだろう!

A:3世紀の史実を、8世紀に書かれた記紀が逐一忠実に反映しているとは期待すべきでない。

ことに、記紀の成立した当時の国是は治天下天皇が外国に朝貢した歴史を容認しない。

241 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:45:58.12

◆FAQ 17

Q:三国志の東夷の部分は短里で書かれていたのだ!

A:同一書の中で説明もなく、同名の別単位系を混用するのは不合理である。

また、倭人伝の里程を現実の地理と突合した有意な規則性は。未だ提示されてない。

よって短里という単位系を帰納することは不可能であり、短里は存在しないと言える。

このことは白鳥庫吉(1910)以来縷々指摘されているが、有効な反論がない。

◆FAQ 18

Q:3世紀の科学では、目視出来ない長距離の直線距離も天測によって求めることが出来た筈だ!

A:いかなる史料上にも、そのような測定実施の記録がない。

万が一にも、そのような測定があったなら福岡県が魏の許都の真東近くに所在することが明らかになるので、倭人伝の記事と齟齬する。

したがって測定は存在しない。

また、魏代の三角測量技術を示す当時の史料上では1里=1800尺であることが明瞭であり(『海島算経』劉徽,A.D.263)、多数出土している尺の現物と突合すれば、異常に短い架空の里単位系が実在しないこと、これ明らかである。

251 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:46:17.06

◆FAQ 19

Q:釜山~対馬あるいは対馬~壱岐の距離は、信頼できる基準ではないか!

これに基づいた里程論で、邪馬台国は九州島内に求められる!

A:1~2例から単位系を帰納すること自体が手法として非科学的であるというより、帰納の方法論に反する。ましてや、海上の距離のような測定困難な値から、古代の単位系を逆算することはナンセンスである。

新しいものでは、1853年の『大日本海岸全圖』にまで釜山~豊浦(対馬北岸)は48里と書かれている 。江戸時代の48里は約189kmであり、海保水路部距離表に基づく釜山~佐須奈間は34海里(=63km)である。

江戸時代に1里が約1,300mという「短里」があったであろうか? 否、間違った距離情報があっただけである 。

まったく信頼性のない情報を用いて得た邪馬台国の比定地は、当然ながら信憑性が無い。

逆に、郡使の「常所駐」と記される伊都国から奴国の距離「百里」を、有効数字一桁(50~150里)の範囲で三雲遺跡から日向峠越えで博多南遺跡に到着するまでの実距離20km超と突合すると、正常な中国の単位系(1里=1800魏尺)で十分に解釈可能である。

魏人或いは楽浪人の実見した可能性が最も高い地域で現実性ある数値が得られていることは、空想上の単位系を前提とした邪馬台国論の空虚さを物語っていよう。

261 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:46:37.36

◆FAQ 20

Q:倭人伝の里程はすべて概ね実距離の1/5~1/6

これで説明が付く!

A:そのような整合性は認められない。

考古学的知見から、帯方郡治は鳳山郡智塔里の唐土城、狗邪韓は金官伽耶に比定される

対馬国邑は不確定ながら、一支国邑は原ノ辻、末盧は唐津市中原付近、伊都は糸島三雲、奴は那ノ津に求めることが出来る。

信頼に足る実測に基づく限り倭人伝記載の里程には有意な規則性が認められず、倭人伝の里程には多数の間違いが含まれることになる 。

郡から九州本島に至るまでの距離は、ちょうど1万里になるように机上で創作ないし強引に調整されたものであると考える方に妥当性があろう。

九州説の重鎮たる白鳥倉吉が、現実の地理と照合して里数に有意な規則性が見出せないことを以て里程に基づいた邪馬台国位置論の抛擲を提言(白鳥1910)してより、既に100年が経過したが、有効な反論は提起されていない。

◆FAQ 21

Q:箸墓の周濠から馬具が出土している!

箸墓の築造は5世紀に近いとみるべきだ!

A:箸墓(箸中山古墳)の周濠が機能停止して埋没する過程で堆積した腐食土層より、廃棄された木製輪鐙が布留1式土器とともに発見されている。つまり周濠が機能して流水が通じていた時期にシルト層が堆積した時間幅に続いて腐食土の堆積した時間幅がある。

箸中山古墳の築造を布留0古相の3世紀第3四半期、布留1を西暦300年前後±20年程度とする実年代観と矛盾しない。

このような摩擦的な遺物の存在は、魏晋朝と纒向の初期ヤマト政権の交流による断片的な馬匹文化の流入と途絶を示すものとして合理的に理解される。

中国本土では前漢代の雲南省「シ眞」(テン)国の陶俑の片鐙、中華王朝では湖南省西晋墓の陶俑片鐙(西暦302年埋葬)が最古発見例で、現物は西暦340年の河南省出土例まで降る。

三国志には魯粛が下馬する際に孫権が鞍を支えた記述があり、鞍に装着された昇降用片鐙に体重が懸って鞍が傾くの防いだ状況が窺われる。

西暦302年時点で騎馬に従事しない陶工が正確に描写できる程度には普及が有ったと見ることが出来ることからも、4世紀初頭に日本列島で現物が出ることに不合理はない。

271 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:47:17.58

◆FAQ 22

Q:歴博がAMS法による土器付着炭化物のC14を測定、箸墓の築造年代を西暦240~260年と発表した!

これは信用ならない!

同じ層位から出土した桃核が100年約新しい年代を示しており、こちらが信用出来る!

A:箸墓(箸中山古墳)で発掘された桃核のひとつが1σ西暦380~550年という数値を示しているが、2σは西暦245~620年である。

もう一個が1σ西暦110~245年であり、土器付着炭化物の数値群と整合性がある。

つまり、桃核の測定値が系統的に新しい年代を示すとかいうのではない。

考古学的常識を大きく逸脱した一個の異常値を盲信するのは非科学的である。

炭化物の多孔性が持つ吸着力はコンタミネーションのリスクを伴うことも含め、統計的に信頼に足る量の測定例集積を待つべきである。

逆に、矢塚古墳庄内3層位出土の桃核2つ(NRSK–C11及び12)並びに土器付着炭化物1つ(NRSK–6)は、揃って3世紀第2四半期前半をピークとする値を綺麗に示している。

これを、桃核なら信じられるという主張に則って庄内3の定点として信用した場合、後続する布留0古相を3世紀中葉とする歴博見解を強く裏付ける好材料となるであろう。

大型祭祀土壙SK-3001出土桃核他遺存体の測定結果もこれを強く裏付ける結果が出ている。(中村2018、近藤2018)

一部に土器付着炭化物の測定値が系統的に古い数値を示すという意見があるが、そこで提示されている稲作到達以前の北海道の測定例は海産物由来のリザーバー効果で説明できる。一年草である米穀の吹き零れを測定した歴博例と同一視することはできない。

281 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:48:39.17

◆FAQ 23

Q:卑弥呼の冢は円墳なのだから箸墓ではありえない!

A:「径」は円形以外のものにも用いられる表現である(ex.典韋の斧の刃:魏書18)ので、円墳と特定する根拠はない。

(河南省南陽市出土『武器庫図』より斧 魏晋代)

また、築造過程で箸中山古墳は円丘と基壇部のみの前方部から成っていた時期がある。

基壇部は水平方向から見ると隆起していない。

よって、基壇部の築造企画が当初より前方後円型である事実は、方丘後付説を否定できる材料ではない。

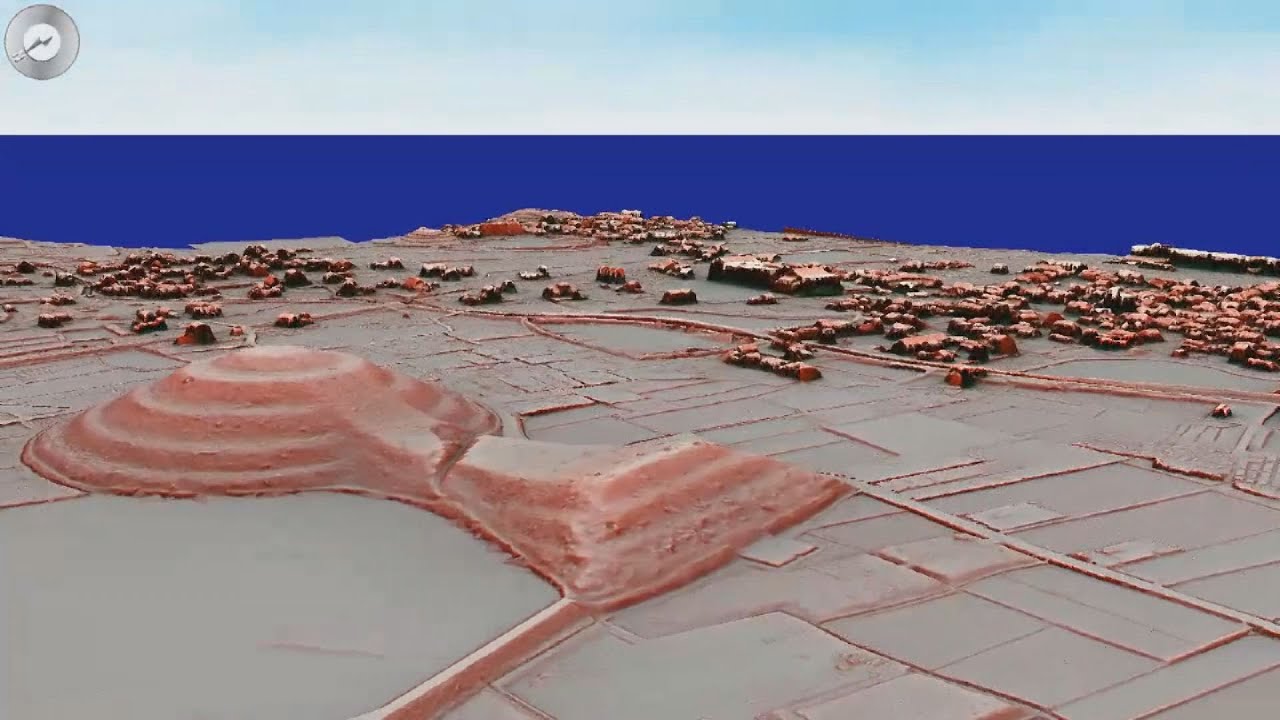

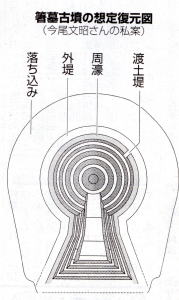

箸中山古墳は以下の過程で築造されたと推定される。

1)地山周囲を馬蹄形に掘り込み基壇部と周濠、渡り堤等を削り出しで整形構築

2)基壇後円部上に円形に堤状の土塁構築

3)その内側を埋めて円丘の段築を一段完成、2)から繰り返し円丘を完成させる。

この時点で、基壇前方部から円丘頂上に向けてスロープがある。

4)主体部を構築しスロープより棺を搬入し、墳丘上で葬送儀礼を行う。

5)前方部基壇上に盛土と方丘を構築して完成

以上の段階1~4で方丘が存在していない。

1)は基壇部や周濠の渡り堤が一体に地山から削り出されていることから

2)3)は椿井大塚山の事例から

スロープについてはアジア航測によるレーザー計測で存在が確認された。

箸中山古墳では第4段テラスに接合して実用性が認められるのに対し、時代が降るとともに形骸化している。

方丘築造が後出であるという判断は以下に拠る。

・箸中山古墳の後円部と段築が接合しないこと。

・箸中山古墳の円丘から降りてくるスロープが墳丘くびれ部から前方部寄りの位置で、前方部盛土に遮られる形で消失していること。

・椿井や中山大塚の構造や、河内大塚や見瀬丸山など築造中に中断放棄されたと考えられる古墳で前方部に盛土がないこと

・円丘上に吉備足守川流域の胎土で製作された特殊器台が、方丘上に在地産の二重口縁壺がそれぞれ配置され(書陵部2018)、墓上祭祀の実施時期乃至実施主体に相違がある可能性が高いこと等

291 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:49:27.96

◆FAQ 24

Q:黥面文身は九州の習俗で畿内には無いだろう!

A:黥面文身を九州説の根拠とすることは不可能である。

黥面土器の分布から見て、弥生時代終末から庄内併行期にこの習俗が特に盛行したのは岡山県及び愛知県(設楽1989)であり、九州ではない。

両地域と深い交流のあった纒向に黥面の人々がいたことは確実であろう。

古墳時代の畿内にも、この習俗が濃厚に存在したことは埴輪から明らかである、

このように、倭人伝の黥面文身記事は九州説にとって不利な記述である。

◆FAQ 25

Q:九州にあった倭国が大和の日本に取って代わられたことは、旧唐書に明らかではないか!

A:7世紀或いはそれ以前の史実解明を、日本列島と国交のない10世紀の後晋で書かれた後代史料の新出情報のみに依拠するのは、学問的でない。

旧唐書では倭・日本別国説と倭→日本改名説が両論併記されており、中国側の認識の混乱を表している。以下の各項等を勘案すると、別国説は、壬申乱に由来する訛伝等として片付けて毫も問題ない。

・唐代に書かれたことが明らかな史料がみな倭=日本という認識を示していること。

・唐会要(倭=日本と認識)より、旧唐書における錯誤の発生過程が時系列的に認識できること。

・突厥伝で同一国異政権を「別種」と表記している事例が確認できること。

後晋は僅か10年しか存続しなかった短命国家であり、政変の頻発する中で、旧唐書は編集責任者が転々とする過酷な環境のもとに編纂され、国家滅亡の直前にようやく完成をみた。

このためか、倭と日本が同一国でありながら伝が重複するという不体裁が発生しているばかりでなく、他にも同一人物の伝が二本別に収録されるなど、他の史書に例を見ない杜撰が複数件発生している。

301 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:50:38.49

◆FAQ 26-1

Q:古墳時代にあっても前方後円墳の企画が一律に展開しているわけではない!

ヤマトに統一政権があったなど幻想ではないのか!

311 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:50:50.19

◆FAQ 26-2

A:日本列島における国家形成は弥生終末から急速に進展し、庄内期のうちにヤマトの王権を頂点とする萌芽期国家の紐帯が醸成されたとみられる。しかし、領邦国家の誕生は未だ遥か先である。

統一政権という語彙に、律令時代をも凌駕する近代的な地域的政治集団をイメージするのは、明らかに間違いである。

遠隔地同士の盟主的首長が、擬制的兄弟或いは親子的結縁で主に通商ルートに沿ってネットワークを構築し、網の目が列島の過半を覆った時点でも、それら点と線の合間には各個の盟主的首長には各地各個の敵対者もいるであろうし、中立的に距離を保つ者もいるのは当然である。

さらには、このネットワークの構成要素たる個別的関係が、世代を超えない当代首長単独相対の不安定な関係であったと考えられる。なぜなら、被葬者の遺伝的形質から推定される当時の親族構造から言って、血縁的相続関係が各地首長権の安定的継承を保証し得ていないからである。

ゆえにこそ、首長権の継承を決定づける古墳の墳頂祭祀において、そのステージの造作や儀式の所作で、首長権の継承を保証する従属者の奉事根元声明(誄)とともに、上位者や盟友に関する外交関係の継続も宣言されたのであったと考えられる。

古墳の定型化はこういった政治的諸関係の公示を含む組織化・規格化にほかなるまい。

321 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:51:06.42

◆FAQ 27

Q:ヤマトという地名が、奈良県に古くからあった固有のものという確証などあるまい!

A:ヤマト、カハチ、ヤマシロ、アフミなど、これら地理的特性を説明している地名は、古来のオリジナルと考えて支障えない。

ことにヤマトとカハチは対概念であり、確実にセットでオリジナルの古地名と考えるべきである。

◆FAQ 28

Q:九州には平原1号墓や祇園山古墳などに殉葬の例があるが、畿内の古墳には無い!

卑弥呼の墓があるのは九州だ!

A:平原1号墓、祇園山古墳ともに公式調査報告書は殉葬墓の存在を認めていない。

また、殉葬の奴婢たちが卑弥呼冢域に埋葬されているとする文献的根拠は無い。

参考事例であるが、始皇帝陵の陪葬坑はその多数が冢どころか陵園外にある。

日本の古墳においても墓域の認識は要検討であり、ましてや垂仁紀のように殉死者の遺体が遺棄されるのであれば痕跡も発見困難である。

以上のとおり、墳丘本体に殉葬痕があるか否か卑弥呼冢の判定基準にしようという考えには合理性が無い。

331 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:51:42.22

◆FAQ 29

Q:魏への献上品に絹製品があるだろう!

弥生絹があるのは九州のみ!

A:献上品に含まれている高密度絹織物「縑」は弥生絹ではない。

高密度絹織物は弥生時代の九州には存在せず、奈良県下池山古墳(布留1式古段階:3世紀末)が初出であり、景初の遣使が献上した班布がこれであると推定(布目1999)されている。

九州の弥生絹は織り密度の低い粗製品で、弥生中期の発見例が多いが、弥生後期には衰退している。弥生末期はわずかな発見例のみで、品質的にも低く、織り密度も低下している。

一方で、古墳時代の絹生産は伝統的な撚り糸を用いながらも弥生九州と比較にならない高密度の織布を行っている点で、技術的系譜が連続していない。

九州と畿内の絹生産は中国製青銅鏡の様相と酷似した推移を示していると言えよう。

「縑」に特徴的な、経糸と緯糸に併糸を加える技術で織られた大麻製織布が弥生中期の唐古鍵で発見されており、弥生時代における布の織り密度としては記録的に高い値を示している。(21・23次概報)

正始四年に倭の献上した絳青縑は赤色部分をベニバナで染色された「縑」であり、当時の纒向遺跡でベニバナの栽培乃至染色が行われていた状況(金原2013,2015)と一致する。茜染を意味する「蒨絳」の語彙が別途使用されているため、単独の「絳」deep redはベニバナ染と解されるからである。

以上から、3世紀前半以前の畿内で絹織物製造の画期的技術変革があったと思われる。

九州説にとって不利な条件と言える。

341 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:52:01.02

◆FAQ 30

Q:卑弥呼が死んだのは3世紀中葉と言っても3世紀前半のうちだ!

箸墓の築造と時間差があるだろう!

A:正始8年は帯方の新太守が赴任した年であり、卑弥呼はその着任を知って郡に状況報告の遣使をしたと考えるのが妥当である。よって正始8(西暦247)年は卑弥呼没年ではなく、生存の最終確認年である。

隔年の職貢が途絶したこの時から「及文帝作相、又数至」(晋書東夷倭人)とある景元4(263)年までを動乱期として捉えると、卑弥呼の没年は3世紀第3四半期の前半頃で、造墓開始がこれに続くものとみることができる。

「卑弥呼以死大作冢」とあるので、卑弥呼の死と「大作冢」の間には因果関係が認められ、寿陵ではないと判断できることと、卑弥呼の死の先立って張政の渡倭と檄告喩という政治的状況が開始している時系列を勘案した結果である。

以上から、大作冢の時期と箸中山古墳の築造とされる布留0古相の時期とには整合性がある。

なお、「以死」を「已死」と通用させてその死期を繰り上げて考える見解もあるが、通常の「因」の意味に解することに比べ特殊な解釈であり説得力を欠く。

また、「已」と解しても会話文の発話時点を遡るだけなので、地の文である本例では意味がないため、倭人伝の当該記事の記述順序を時系列順でないように入れ替えて読む根拠としては脆弱と言える。

このことは目前の用例からも明らかで、「已葬、舉家詣水中澡浴、以如練沐」の「已」が直前行の「始死停喪十餘日、當時不食肉、喪主哭泣、他人就歌舞飮酒」と時系列を入れ替えないことは誰もが知るところである。

解釈上も、繰り上げて卑弥呼の死を正始年中とすると、併せて壹與の初遣使も遡ることになり、不合理である。

「田豐以諫見誅」(魏志荀彧)、「騭以疾免」(歩騭裴註所引呉書)、「彪以疾罷」(後漢書楊彪)などの用例に従い、「(主格)以(原因)→(結果)」の時系列で読むのが順当である。

なお、倭人伝自体に正始8年以降の年号記載がないが明らかにそれ以降の記事が載っていることを勘案すると、張政派遣に関する一連の記事は嘉平限断論に基づいて書かれた改元以降の事柄である可能性が高い。

351 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:52:29.21

◆FAQ 31

Q:投馬国はどこに比定するのか?

A:畿内説の場合、投馬国を吉備玉島や備後鞆あるいは出雲に当てる説が従来から知られている。

考古学的に見て3世紀には瀬戸内航路が基幹交通路であったと見る立場、及び初期ヤマト政権の形成と勢力拡大に吉備が大きく関わっていたと見る立場からは、これを早鞆瀬戸や鞆の浦など鞆(船舶の部位名称)を含む地名や玉島・玉野など音韻的に近似する地名が多く分布するところの、瀬戸内航路に深く関連する地域的政治集団の連合体とみる見解が、整合性の上で有力視されよう。

もとより、交易ルートを分有する首長は利害を共有し易く、強固なギルド的連合を組成するインセンティブが存在する。

氏族名の上では上道氏・下道氏の祖に御友別の名が見られることも興味深い。

弥生終末から古墳前期の基幹交通路には、吉備形甕の分布形態から、博多湾沿岸→周防灘→松山平野・今治平野→備後東南部→吉備→播磨・摂津沿岸→大阪湾→河内湖→大和川→大和というルートが推定(次山2009)されている。

また河内産庄内甕の伝播経路を、(播磨~摂津~河内)間を陸路として外を同上に見る見解(米田1997)も上記を裏付ける。

これら瀬戸内ルート説は、海水準低下に起因する日本海航路の機能低下を鑑みると妥当性が高い。

優れて規格性・斉一性に富んだ吉備形甕の分布域は、博多湾域への大量搬入を別とすると、東においては揖保川流域で畿内第第V様式圏と重なり、西には芸予・防長の文化圏と予州で重なる。伊予以西から博多湾までは吉備形甕、庄内甕及び布留甕みな大きな集中がなく沿岸部に点在しており、吉備・伊予を核として各地沿岸部の小首長が協調的に交易ルートを維持し博多湾に到達していた状況が窺知される。

吉備は葬儀用器台文化の中心であり、瀬戸内・畿内は勿論のこと西出雲や但丹狭にまで影響を及ぼしている。

弥生後期から古墳前期における吉備中南部の人口動態(松木2014)と、足守川流域における墳丘墓の卓越性から見て、中瀬戸内における港津性を有する主要河川ごとの首長の連合体の中核はこの地域を想定するのが妥当と思われる。

畿内色に染まって以降の那珂川地域と、足守川流域、ならびに纒向という3エリアの消長が時期的に一致していることは注目に値しよう。

これを倭人伝記載の三大国(奴・投馬・邪馬台)のアライアンスとして理解し、博多湾貿易を基軸とした政体が金海貿易への移行とともに解体するものと概念把握するのである。 361 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:52:49.13

◆FAQ 32

Q:畿内説はなぜ記紀を重要視しないのか?

A:いかなる史料も史料批判が欠かせない。

3世紀の史実解明にとって、原史料すら成立が6世紀を遡る見込みの乏しい史料を使用することは、考証に要する労力負担が過大な割に成果の期待値が低い。

これが部分的利用に留まる所以である。

◆FAQ 33

Q:「女王國東渡海千餘里、復有國、皆倭種」

と倭人伝にある!

海を渡るとは陸続きでないところに行くことだから、女王国は本州にある畿内ではないな?

A:陸続きのところへも渡海するので、伊勢から遠駿相総等への東海航路と見做して問題ない。

「夏六月,以遼東東沓県吏民渡海居斉郡界」(三国志三少帝)遼東熊岳付近→山東半島

「東渡海至於新羅、西北渡遼水至于営州、南渡海至于百済」(旧唐高麗)北朝鮮→韓国

371 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:53:12.22

◆FAQ 34

Q:平原王墓の豪華な副葬品を見よ!

伊都国は隆盛のさなかである!

A:平原1号方形周溝墓の築造時期は弥生後半~弥生終末とされるが、より詳細には、埋没の開始した周溝下層出土の土器相から、弥生終末(西新式直前)と位置付けられる。(柳田2000)

原の辻貿易が終焉にさしかかり糸島が対外貿易のアドバンテージを喪失することとなる時期に当たる。

副葬品は中国製青銅鏡を含まない鏡群中心で構成され、使用された金属素材は、鉛同位体比分析に基づけば一世紀ほども前に入手された輸入青銅器のスクラップであった可能性が高い。

当時は楽浪IV期(停滞期)にあたり漢鏡6期の完鏡舶載品が払底していた時期で、舶載鏡の多くが鏡片として研磨や穿孔を施して利用されていた。

国産の小型仿製鏡は漢鏡6期の破片を原料として利用することも叶わず、それ以前に舶載された所謂前漢鏡タイプ(馬淵W領域)製品のスクラップを原材料としたと考えられるが、平原出土鏡の約半数がそれらと同じ素材で作鏡されている。それらは漢鏡4期の舶載鏡素材に近い特徴を示している。

残り半数には上記領域をはみ出した素材(同WH領域)が用いられており、原料不足を異種青銅器スクラップないし異質の備蓄で補填した可能性がある。これらには山東省出土の戦国期遺物に近い特徴が認められる。

大量鋳造の中途で異種の金属素材が追加投入されるような状況は、荒神谷の銅剣で観察されている。(馬淵ら1991)

後漢鏡に用いられる金属素材は、漢鏡5期の早いうちに所謂前漢鏡タイプ(馬淵W領域)から後漢鏡タイプ(同E領域)に移行している。

平原1号出土の大型乃至中型仿製鏡群は、漢鏡4期及び5期の模倣作であり、かつ後漢鏡タイプの金属素材を使用せず、かつまた北部九州で拡散することがない。

いづれも古墳時代の仿製鏡や復古鏡とは断絶がある。

後続する2号以下にはめぼしい副葬品は発見されておらず、規模的にも退潮が明らかである。

このように、「絶域」時代で、大陸系文物の入手経路と、倭国の代表たることの背景としての漢朝の威光が共々喪なわれ、また博多湾貿易への移行によって経済的基盤も喪失している状態である。

以上より、平原1号は、伊都国当事者にとって自分たちの凋落が決定的という認識のもと、大規模とは言えない墳丘墓の被葬者のために年来の保有資産を思い切り投入した墓所、という様相を呈していると見ることができるであろう。

381 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:53:34.12

◆FAQ 35

Q:当時の出雲には日本海側を総括するような大帝国があったのだ!

A:四隅突出型墳丘墓の分布域は一見して山陰・北陸を糾合しているかに見えるが、墓制の異なる但丹狭でもとから東西が分断されている。しかも雲伯と越、さらに因幡にも異なる地域性があり、墳丘規模的にも西出雲の西谷墳墓群が隔絶して卓越するとは言い難い。

ことに西出雲西谷が最盛期にあって因幡の西桂見がこれらを凌ぐ規模であることに加えて、葬儀用器台の文化が吉備から直接流入しているのは西谷のみである。

以上より、各地域の自主性ある地域的独立政権を成員として統一的指導者なき緩やかな同盟関係があった可能性、という以上の想定は困難である。

ことに越地域は、雲伯との政治的連携があった形跡が希薄であることが指摘されている。(前田1994,2007)

一方で、西出雲の西谷墳墓群は、草田3(弥生後期後葉・楯築墳丘墓や平原1号墓と同時期)から草田5(庄内後半併行、布留0含まず)の時期に最盛期を迎えたあと急激に衰退する。

それでも弥生中期以来の文化的伝統を保持したまま、古墳時代に入ってもヤマトの文化圏に呑併されずに、独自性を保った地方首長として永く存続した特異な地域である。

国譲りの神話は、ヤマトに従属的とはいえ同盟関係であった地方政権(※)が、5世紀以降に分断・解体の圧力に晒され宗廟祭祀の存続保証と引き換えに独立性を著しく減衰させていく、という政治的状況を反映した後代所生の教条的逸話と考えるべきであろう。

弥生後期から古墳初期の史実を追求するにあたって、記紀に基づいて出雲を過大評価することは非現実的である。

同時に、北部九州勢力等に武断的に征服された等と過小評価することも、全く非現実的である。

※神原神社(箸中山古墳に後続する3世紀後半、三角縁紀年銘鏡を蔵)が四隅突出墓から方墳に退行した直後段階と評価できる。

391 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:53:49.47

◆FAQ 36

Q:弥生中~後期に隆盛を誇った伊都国は、終末期にもヤマト政権発足に関して強いイニシアチヴを発揮している筈だ!

A:伊都国は、3世紀前半から半ばにかけ北部九州で畿内系土器が拡散する状況下において、極めて閉鎖的であったことが明白であり、伊都国側が政治的に有利な立場は観察され難い。

博多方面で外来系に対して閉鎖的な在地集団が集団間の階層差において劣後する状況も鑑みる必要があろう。(◆7参照)

文化面においても、打ち割りタイプの銅鏡祭祀は従前より既に列島各地に波及していることから、その淵源が北部九州であっても畿内に対して影響力を有したとは評価できない。

また、畿内で主流となる護符的用途の完鏡祭祀(囲繞型をとる非破砕祭祀)は畿内で完成したもので、伊都国の影響ではない。

吉備ー畿内で支配的な器台祭祀が九州に見られないこと、精製三器種による祭祀は畿内から九州に入ったこと等を見ても、宗教面で伊都国がヤマト政権に先駆的であるとは見られない。

なにより、漢鏡6期流入段階では既に糸島地域(伊都国)は漢鏡流通の核としての機能を停止しており(辻田2007、上野2014など)、仿製鏡の製作者としてもこれを流通に供して威信財供給者として影響力を行為することがない。

那珂川流域(奴国)が規模を縮小しながらも小型仿製鏡の生産と供給を維持しているのと対照的である。

伊都国の文化的先進性は、古墳文化に消化吸収された源流の一つという以上の評価は難しいであろう。

401 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:54:11.78

◆FAQ 37

Q:特定の戦役が考古学的に存在確認されることなど滅多にない

纒向が九州勢力に征服されたことを考古学的に否定など出来ない筈だ!

A:纒向遺跡は、土器相・葬制共に畿内と複数辺縁地域との相互作用によって累進的に発展してきた遺跡である。

外部の特定地域からの支配的影響力は認められない。

これが総花的・キマイラ的と言われる所以である。

ことに高塚化の希薄であった北部九州については、根本的に社会構造が違っていたと見られ、畿内側が一貫して北部九州の政治的様相に影響を与える側である。

古墳時代のモニュメント型社会の根幹を形作る突出部付円丘の墳型もまた2世紀末から畿内に胚胎していた因子の史的展開経路上にあり、箸中山から西殿、行灯山、渋谷向山と大王級古墳が連続する。

ヤマト王権が2世紀末の形成期から4世紀中葉まで、外部から侵略等を受けることなくこの地に連続的に存在していたことに、疑問の余地はない。

411 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:54:30.48

◆FAQ 38

Q:纒向遺跡は一般人の住む竪穴式住居がなく、首都たり得ないのではないか!

仕えているはずの多数の侍女や警護の兵士はどこに住むのだ!

A:一般人の居住空間が宮城を囲繞する中国式の城市は持統朝を待たねばならない。

意図的企画により建設された纒向遺跡は、首長居住域も集住環境の埒内にある弥生時代の大集落とは一線を画しており、内郭が独立し宮殿及び禁苑域が発生した萌芽的政治首都と評価できる。

金文の「宮」が並行する複数建物と囲繞する方形牆垣からなる朝政空間を象形していることからも、庭院と回廊性の屋外空間を伴うこの大型建物群は宮殿の要件を具備しているといえよう。

古来中国の宮都造営は河川の利用と改変を伴うのが常で、多くの場合に漕渠が開鑿される。

この点も、矢板で護岸工事を施した長大な大溝の掘削で開始した纒向遺跡との類似性が認められる。

「自為王以来少有見者、以婢千人自侍、唯有男子一人給飮食伝辞出入。」

とあるとおり、卑弥呼に近侍するもの寡少で、その居処が一般人の居住区とは隔絶していた状況が窺知される。

纒向遺跡の示す非農村・非居住空間性、祭祀空間性といった性格と合致していると言えよう。

霊的威力者と信じられている者が一般人と雑居しないことは民俗的に肯われるが、弥生末に拠点集落が解体して内郭が首長居館を為す方形区画として独立化している傾向とも平仄が合う。

大溝の建設や、封土の運搬量が五百~千人日×十~五年とも言われる箸中山古墳をはじめとする土木工事跡は、相当の人口が纒向で労働していた証左である。

農村型集落でないにも拘らず居館域下流の水路で多量のイネ科花粉が発見されていることで、稲籾や雑穀など穀類の集積的収蔵があったことが判明していることも、これを下支えする。

にも拘らず大規模な倉庫群が未検出である(豊岡2018)ことは、初瀬川の水運も有之、相当の昼間人口の参集が可能な交通環境も鑑みれば、弥生的大型集落が発展的に分散・解体したとされるこの時期、纒向遺跡の近傍に郊外的居住環境が展開し有効に機能していたことが確実である。

侵入経路の限定される奈良盆地自体に防衛上の利点があり、かつ四通八達の交通要衝でもある

新生した倭国の首都と目するに相応しい遺跡といえよう。

421 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:54:51.18

◆FAQ 39

Q:魏志によれば卑弥呼の都があるのは邪馬壹國である!

邪馬台国と呼び習わすのは畿内の大和と結びつけたい作為だろう?

A:倭人伝の記載する倭人固有語には日本語のもつ開音節言語の特徴がよく顕れており、閉音節であることを示す入声かつ二重母音となる「邪馬壹國」が、後世に発生した写本間の誤写であることは確実と言える。

女王所都の用字については12世紀を境に「臺」から「壹」へと移行して截然としており、誤写の発生時期が概ね明らかである。

◆FAQ 40

Q:倭があるのは会稽「東治」の東である!

九州でいいではないか!

A:孫策に敗れた会稽太守王朗が「東治」(拠 書陵部蔵 南宋刊「紹熙」本)へと敗走している。

行き先が東冶の候官(現 福州市冶山遺跡)であることは同行した虞翻ならびに追撃した賀斉の伝、並びに閩越の地と記す裴註所引献帝春秋にて明らかである。

福州市の東は沖縄であり、倭人伝の里程記事で邪馬台国所在地論争をすることの無益さを示す

◆FAQ17で触れた短里なるものを想定し難い証左でもある。

会稽東冶は、「会稽東冶五県」(呂岱伝)という用例からも判るとおり会稽郡東冶県の意味ではなく、同郡南部の通称的地域名(県名も当時既に冶県でない)である。

沿革も「李宗諤圖經曰…元鼎中又立東部都尉、治冶。光武改回浦為章安、以冶立東候官。」(資治通鑑所引注)などと紛らわしく、諸本とも治と冶の混用が多い。

東候官(故・冶県)は魏代・呉下は単に候官と称され、のちに会稽郡を分ち建安郡の属となった

このため、陳寿が三国志を執筆したとされる太康年間に会稽郡東冶県が存在しないことを以て東治は会稽東冶と別であるとする少数意見は、不合理である。そもそも会稽東冶が郡県名でないのみならず、儋耳朱崖など晋代にない歴史的地名が同じ倭人伝に用いられているからである。

捜神記や大平広記に登場する「東治」も全て冶県を指す。現・福州が文献上も「東治」と記された唯一例であり、唯一の「東治」候補地である。 431 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:55:21.05

◆FAQ 41

Q:平原1号を見よ!

九州には古くから三種の神器がある!

大和朝廷は九州勢力の後裔なのは明らかだろう?

A:その主張は、出現期古墳が鏡・剣のみで玉を欠く事実によって否定されている。

出現期古墳は、発生より2~3世代は玉を副葬に用いない畿内の習俗を継続しており、文化的混淆が進むには未だ時間を要していた。玉を副葬する文化圏の出身者は頭初からは初期ヤマト政権の中枢に参与していないと判断できる。

また、王権の象徴たるレガリアは、世界史的に見て被征服者から征服者に移転する傾向が強い。

記紀においても、榊に伝宝である鏡・剣・玉を懸垂して征服者を迎える降伏儀礼が記されている。(景行紀、仲哀紀)

畿内系土器は、葬送祭祀の供献土器として、古墳時代に系列的に展開する大王級古墳に採用されている。これらの受容に極めて消極的(FAQ36参照)であった三雲遺跡の支配者が、初期ヤマト政権と政治権力として連続しているという想定には、微塵も現実性がない。

弥生後期以降盛行した小型仿製鏡は主に内行花文鏡と同じ連弧文鏡系列に属すが、弥生後期のうちに分布が畿内圏まで達しており、その供給地は那珂川流域に求められる。

平原の八葉鏡は仿製鏡として独自の簡化と肥大化を遂げており、系統樹では古墳出土鏡の系譜に繋がらない枝葉に属する。同じく大宜子孫銘鏡(径27.1cm)も異形の内行花文鏡である。

これに対し、古墳出土の国産大型内行花文鏡は細部の仕様に倭臭を加えつつも、基本の幾何的設計原理(※)を舶載内行花文鏡から踏襲しており、系譜的に平原と断絶している。平原出土鏡と古墳時代に盛行する内行花文系仿製鏡との間のヒアタスは大きいといえよう。

※内行花文鏡の幾何的設計原理

円を8分割し、円周に内接する正方形を得る。

この正方形に内接する円を、雲雷文帯と連弧文の基調線とする。

この基調線の1/2径の同心円を圏帯の基調線とし、その内側に柿蔕鈕座を配す。

この、コンパスと定規だけで笵上に描画できる設計原理が、舶載の長宜子孫内行花文鏡から大型仿製内行花文鏡(柳本大塚、下池山など)に継承されており、平原鏡と異根である。これらが同笵鏡を持たないことも平原鏡と異質である。

441 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:55:39.43

◆FAQ 42

Q:初期の布留式があちこちで古式新羅伽耶土器と一緒に見つかっているではないか!

新羅の建国の頃まで時代が下るのだから当然箸墓は4世紀の古墳だ!

A:古式新羅伽耶土器とは新羅や伽耶という国の土器ではなく、新羅と伽耶の地域性が発現する以前の時代の土器を指す用語(武末1985の定義による)なので、単純な誤解である。弁辰韓V期(後期瓦質土器)に後続する年代の様式とされており、箸中山古墳の年代とも矛盾しない。

弁辰韓V期初期の良洞里162号墳では最終段階の弥生小型仿製鏡と漢鏡6期が共伴する。

申敬澈は慕容鮮卑による扶余の崩壊に起因する事象として木槨墓 II類の成立を捉えて大成洞29号墳の実年代を求めたが(申1993)、文献解釈として説得力ある根拠とは評価できない。しかし両耳付陶質短頸壺の成立を西晋陶磁器の影響下にあるものとした申編年には説得力があり、3世紀第4四半期に位置付ける結論には問題がない。

定角式銅鏃の編年により椿井大塚山(布留1)がこの直後の年代に位置付けられる。

申編年による大成洞29号墳の陶質土器金官伽耶I期は久住 IIB期に併行するが、申が同じI期に含めた良洞里235号墳は前段階である弁辰韓V期に編年されており(高久1999)不整合である。

良洞里235号墳を木槨墓I類とみる金一圭は、嶺南の陶質土器編年をより詳細に10段階に細分して陶質土器の初源をもう一段階古く3世紀半ばから(金2011)とした。これは忠清道系陶質土器を共伴する加美周溝墓の庄内 II~III(久住IB~ IIA)や、久宝寺の瓦質土器(弁辰韓V期)模倣品の年代と整合性がある。

参考事例に西暦250年代とされる昌原三東洞2号石棺墓に副葬された硬質(陶質)土器短頸壺(釜山女子大学博1984)がある。

嶺南の陶質土器が形態上西晋陶磁器の影響下にあるとする前提は、より二郡に近接する忠清道系の陶質土器の起源がもう一段階古いとする動向と整合性がある。

このように日韓の交差編年は年々精緻化し、通説が強化されている。

451 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:56:17.78

◆FAQ 43

Q:平原が2世紀末だというのは何故だ? 箸墓は何故3世紀半ばなのだ?

炭素や年輪は信用できないし鏡は伝世しているかも知れない!

確かな根拠などないだろう!

A:楽浪・帯方郡塼室墓は分類・編年すると

1B II型式→ 1BIII型式→ 1BIV型式と漸移的に変化している。

また、1C型式が1BIII~IV型式の時期に亘って並存していた。

その築造年代を端的に示す紀年銘塼が

・1B II型式新段階の貞梧洞31号墳から興平2年(195)銘

・1C型式の鳳凰里1号墳から正始9年(248)銘

・1BIII-1型式のセナル里古墳から嘉平四年(252)銘

・1BIV型式の楸陵里古墳から太康四年(283)銘である

以上から

1B II型式新段階(2世紀末~3世紀前葉:塼室墓最盛期)

→1BIII型式(3世紀中葉:衰退期)

→1BIV型式(3世紀後葉以降:末期)

という実年代が得られており、このうち塼室墓1B II型式新段階が楽浪木槨墓V期と併行する。(高久2009)凡そ公孫氏が郡県支配を再編し倭韓との接触を強化してから、倭人の魏への定期職貢が途絶するまでの楽浪郡再興期に当たる。

楽浪木槨墓V期は下大隈式に後続する西新(I式)及び庄内と併行する(白井2001)

また後期瓦質土器の登場は西新式と同時期である(李昌熙2008)

よって西新式直前の平原1号墓が2世紀末に、布留0(大和庄内最新層)の箸中山古墳が3世紀中葉後半に相当する。

461 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:56:36.07

◆FAQ 44

Q:三角縁は存在しない年号が書かれている!

国産に決まっている!

A:景初三年から正始元年の改元事情を鑑るに、景初四年は実在したと考えざるを得ない。

史料上で抹殺された年号は珍しくない。

このような当事者しか知りえない事実は、中国製の証拠として有力である。

中国皇帝の即位は原則として踰年改元であり、即位後最初の正月に改元と共に慶賀の大会が催されるが、魏明帝は景初三年正月元日に死去したため、即位祝賀と忌日が重なる事となった。

この問題の解決法として魏朝は、明帝の推進した三統暦思想を敢えて廃案にし、再び夏正月を採用し元日を一ヶ月のちに移動させた。(宋書志礼一)

最終的に後十二月として閏月扱いとなるが、忌日と新年の大宴会作楽を分離させる為には景初四年正月の実在が必須である。

この改暦議論は忌日直前の十二月に入って始めて議論が始まって急遽決定された事柄であるため、暦の運用に当たって混乱が生じるのは自然であり、幾つかの記事にその痕跡を留めている。

一例として「春二月乙丑、加侍中中書監劉放、侍中中書令孫資為左右光祿大夫。」の記事は、景初四年(正月壬午朔)でなければ干支が合わない。

景初中の倭女王遣使から正始元年の冊封使派遣までの間、景初三→景初四→正始元各年銘の銅鏡が慌しく制作される状況の想定は現実的であり、

従来より考古学者が推定する所の、相互に連携した複数工房で同時進行し急いで集中的に制作されたという三角縁神獣鏡第1ロットの制作環境と合致する。

471 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:56:53.09

◆FAQ 45

Q:纒向遺跡に中国と通交した痕跡などあるのか?

A:◆1で略述したとおりである。

ホケノ山古墳は、3世紀に製作された後漢鏡や魏鏡、素環頭大刀などの武具を副葬品に蔵する。

箸中山古墳は、幾何的な正円を築く土木技術が用いられた列島最初例であり外来の技術である。

その周濠からは萌芽的馬匹文化の痕跡(FAQ21参照)が見出された。

倭人が上献した班布や倭錦そして絳青縑(FAQ29参照)も重要である。

ベニバナ及びバジルという、これまで列島に存在しなかった植物の花粉等(金原2015)は、朝鮮半島での発見例が無く、中国本土との直接交渉の結果であると見るのが最も妥当である。帰属時期は庄内3頃(纒向61次:李田地区溝1-A、橋本2008)とされる。

同じく花粉の大量検出によって大型建物群の近傍に桃園があったことが確認され

(金原2011)、SK-3001出土の桃の大量供献事例と併せ、魏志上で張魯の教団と同じ「鬼道」という呼称を用いられている卑弥呼の宗教が初期道教の影響を受けた新宗教であるとする見解について裏付けが得られた。

また、纒向遺跡から遠からぬ萱生の下池山古墳(布留1式古段階:3世紀末)からは、中国にない超大型国産鏡を収納するための、国産ではあり得ない羅張りの夾紵製容器が出土しており、中国に特注したとしか考え難い状況が観察されている。(河上2008)

その入手時期は二郡との通交が途絶する以前に求めざるを得ない。

481 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:57:10.63

◆FAQ 46

Q:洛陽晋墓から連弧文と蝙蝠座鈕の間に円形のある内行花文鏡が出土している!

これが魏晋鏡だろう?

A:洛陽晋墓からは日光鏡や昭明鏡など前漢鏡も出ており、本鏡も伝世した後漢鏡と見てよい。

2世紀の鏡である。

内行花文鏡全般において、連弧文と蝙蝠座鈕の間にある圏帯は

内側に櫛歯文を伴う圏帯→櫛歯文が省略され圏帯のみ→圏線に退化→すべて消失

という順に簡化していき、漢鏡6期(2世紀)において圏帯、又は圏線のあるもの(VA)と既に消失したもの(VB)とが共存する。

蝙蝠座鈕内行花文鏡の場合は、圏帯のあるものがI型、無いものが II型と呼称される。

この前半タイプI型が共伴する遺物の紀年銘には

A.D.94(洛陽近郊出土),105(長安出土),191(洛陽出土)

などがある。

2世紀末時点で既に伝世鏡であろう。

491 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:57:30.94

雲雷文のない四葉座内行花文鏡の成立する漢鏡6期の始期も、自ずと明確である。

501 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:57:50.86

◆FAQ 47

Q:魏志によれば「其國」には2世紀前半から男王が存在している!

2世紀末から始まる纏向遺跡では無理ではないか?

A:素より、「其國」=纒向遺跡と考える者は畿内論者には事実上いない。

魏志記す男王は、異説もあるが、後漢書謂う安帝永初元年請見せるところの「倭國王帥升等」とし、これを倭人の外交を事実上とり纏める立場にあった伊都国王に当てる見方が有力であろう。

これに倭国王と称すべき実態が具わっていたか否かについては寧ろ否定的に捉える必要がある。

弱体化した後漢帝室には東夷王度海奉国珍を積極的に求める動機があり、帥升「等」という表現からは倭国王をその他と隔絶した者として扱っていない漢朝の姿勢が窺知できるからである。

少なくともこの政治体制は、地域的統合の不首尾や甕棺分布域の縮小、漢鏡6期鏡の減少などから見て既に衰退期にあり、2世紀末には漢鏡を副葬する弥生首長墓の終焉とともに最終的な崩壊を迎えたものと推定される。(FAQ34,36参照)

倭国乱を収束に導いた卑弥呼共立と新生倭国の国家形成はこれと無縁であり、女王の都する所が桜井市纒向であることを妨げない。

511 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:58:07.00

◆FAQ 48

Q:そもそも纒向遺跡とはどの範囲を指すのだ?

考古学的に確認されているのか?

A:纒向遺跡は、考古学的な範囲確認調査により、旧烏田川河道から旧纒向川河道の間の扇状地に所在する複数の微高地上に展開する遺跡とされている。

遺跡建設の早い時期に大型の運河が開削され、また照葉樹系の花粉に代わり乾燥した人為地を好む草本の花粉が検出されるようになっており、計画的な開発行為が大規模に行われていた状況が窺知される。

桜井市教育委員会は旧烏田川河道北岸にも同遺跡が広がる可能性を指摘し、天理市にまたがる考古学的想定に基づいた遺跡全体図をも公表している(桜井市同遺跡保存活用計画書2016)が、柳本町及び渋谷町側で連続する遺跡は現状では確認されていない。

広大な遺跡であり、宮内庁を含めて地権者が膨大な数にのぼるため、調査には文化財保護法第四条3項はじめ種々の制約がある。

このため調査が及んでいる範囲は現状は未だ全体中の僅かな部分に過ぎないが、我が国における王権誕生への道筋を辿れる遺跡群として極めて重要視されている。

521 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:58:28.51

◆FAQ 49

Q:光武が印綬を賜うた委奴国はイト国と読むべきではないのか?

A:古代音韻史が未発達であった時代の謬説であり、過去の遺物である。

今日の定説では「奴」をdoと濁るのは隋唐長安音であり1世紀の発音としてあり得ない。上古音nagが順当であろう。

また、范曄後漢書に先行する袁宏(東晋)後漢紀光武帝紀にも「倭奴国」として現れており、「委」が「倭」と同義であることに疑問の余地が無い。

魯宣公倭が委とも表記されることからも通用が明らかである。

「宣公 名倭。一名接。又作委。文公子。」(杜預左氏伝註)

さらに「委」、「倭」の子音はwであり、伊都国はyであるので全く発音が異なる。

固より光武時には已に「倭人」という民族名が知られており、此の文字を同じ倭人の国名表記に、民族名としての倭という語義を含意させずに固有名詞「倭奴」として用いることも、就中発音の異なる表音文字として使用することも、凡そ正常な用字とは考え難い。

また、正式の国名が複合語であるケースも「(女偏に若)羌」「車師後部」など珍しくない。

◆FAQ 50

Q:纒向の大型建物群はそれほど画期的で空前絶後なものなのか?

どこにでもありそうだ。

A:建物群が大小とも中心軸を共有する規格性を有することは画期的であるが、計画的配置という点では伊勢遺跡という先行例がある。

画期的と言う意味では、建物及び囲繞柵列が作る空間が「庭院と回廊からなる朝庭」的空間を想起させる点は、接面する幹線道路の質と相俟って、柵列を伴う倉庫群と一線を画す。

纒向全体の規模と計画性を鑑みれば、必然的に比較対象は飛鳥等の宮処となろう。

勿論、箸中山・渋谷向山・行灯山の規模を考えれば誉田山・大仙に対応する未発見の宮処がより上位であることは予察されるものの、現状では飛鳥時代の宮処以前に纒向の大型建物群に比肩するような知見はない。

単に床面積のみ着目すれば時代的に後続する七尾の万行遺跡SB02(布留0併行)は大規模であるが、立地ならびに構造から見て用途が宮処ではないので、比較対象外である。

531 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:58:49.98

◆FAQ 51

Q:卜骨は九州にとって不利な条件ではないのだ!

壱岐や有明海沿岸で発見事例があるではないか!

A:九州説が倭人伝に照らして不自然である、という結論しか出ない。

灼骨卜占は倭人全般の習俗として記載され、考古学的知見と合致している。

郡使往来常所駐と云われる伊都国でその習俗が見当たらないのであれば、より重要な倭人の拠点ーー例えば女王所都のようなーーで目撃されたと推察するのが自然であろう。

壱岐で目撃され、奇異ゆえ印象的で記録に残ったとするならば、一支国の条に特記されるのが順当である。

弥生時代の卜骨の発見例は20都府県50余遺跡に及ぶ。

日本海ルートで能登・佐渡に、太平洋ルートで東海・南関東に波及し、弥生社会全般に広く流布した習俗と考えられるが、東山道・南海道及び九州本島で希薄である。

卜占を系譜的に辿れば半島よりの伝播であるが、博多湾岸地域に遺存例が無く、壱岐島から飛んで因幡の青谷上寺地と大和の唐古鍵の二遺跡に集中があることは、海上交通ルートの歴史を考察する上でも興味深く、この習俗と海上交通に従事する職能集団との関係が窺知される。

年代的に推移を見ると、弥生前・中期に壱岐ー山陰ー畿内と点在し、後期に瀬戸内ー畿内が浮上するからである。

ことに、唐古鍵で弥生後期初頭に成立したと考えられる卜占の技術体系タイプが、後期末頃までに九州を含む全国に波及していることも、興味深い。

五畿での出土例は以下の摂河和各遺跡

新方・森之宮(摂津)

雁屋・鬼虎川・亀井(河内)

唐古鍵・纒向・四分・坪井大福(大和)

ことに唐古鍵では弥生前期から後期まで連続して複数存在する。

541 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:59:39.04

◆FAQ 52

Q:纒向衰退後に邪馬台国はどうなったのだ?

A:双系制社会では平穏な地位継承でも盟主地盤が地理的に移動することが有り得るので、考古学的に見た中心地の域内移動は必ずしも政権交代とは断じられない。纒向の衰退は、◆8で述べた経済基盤の変化のほか、祭祀型盟主からの質的変化を含意している可能性がある。

奈良盆地内でも有意な地域集団は、式のほか葛城と添がある。大王級古墳の消長から見て、纒向(式)につぐ次期宮都は添の平城宮下層が有力候補地となろう。南山城・近江との関係が興味深い。(参考:塚口2012)

巨大集落遺構の確認されている葛城地域は対応する大王級古墳を欠いており、河泉との関係において更なる探求を要す。

甲冑保有形態から筑紫の老司・鋤崎両古墳が畿内の前期政権に近しい旧来の地方首長で、畿内の中期政権からは寧ろ牽制対象であったとする分析(藤田2015)には、式・添と河泉・葛城の間で盟主系譜の不連続が示唆されている。

◆FAQ 53

Q:一大率は女王の膝許で、その威光の元に権勢を揮ったのだろう?

A:諸国を畏憚せしむるような勢力者が特置され、その治所が伊都国に在ることは、博多湾岸が女王の都からは直接統治の容易でない遠隔地にあることを示す。当時は最も注意すべき検察対象に治所を定めたと理解するのが自然であろう。

此の「大率」の用字や発音が「襲津彦ー沙至比跪」や「筑紫率」と通底することは興味深い。

刺史は中央が派遣して地方に駐在する勅任官であり、任地の州に治所を置き地方官人事を三公府を経ず皇帝に劾奏する刺挙の吏である。

定期上奏は東漢初に在地出身の上計掾史の職務(続漢書所引東観漢紀、続漢書百官志州郡)へと合理化(「州牧自ら還りて奏事するを断つ」光武帝紀)改革されている。

秩禄の軽重や地方行政への関与度は年代により異なるが、監察官・軍監の職能と皇帝の使者としての性格は変わりない。

この刺史に類比されることで、大率が遠隔地に赴任して来た流官であることは明瞭であろう。但し、此の様な地方転出者が容易に土着して在地首長化することは、後世の少弐氏など枚挙の例に事欠かない。

551 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 00:59:59.19

◆FAQ 54

Q:一大率は女王国以北に置かれているんだ!

以北ってことは女王国も含むんだぞ!

A:実際の用例ではそうならない。

「從右北平以東至遼…為東部、從右北平以西至上谷為中部…從上谷以西至燉煌…為西部」

(三国志所引魏書鮮卑)

「自單單大山領以西属楽浪、自領以東七県都尉主之」

(三国志東夷伝濊)

「建安中、公孫康分屯有縣以南荒地爲帶方郡」

(同韓伝) ※屯有県は楽浪に属す。

◆FAQ 55

Q:韓は倭と「接」している。地続きだ。

狗邪韓国は倭人の国の一つだぞ!

A:「接壌」とあれば地続きであるが、「接」だけでは根拠にならない。

外接遼東、得戎馬之利(続漢書孔融)

山東省の刺史が遼東と「接」

訶陵國、在南方海中洲上居、東與婆利、西與墮婆登、北與真臘接(旧唐書南蛮)

海中の島国がカンボジアと「接」

狗邪(伽耶)は金官国、安邪(安羅)は咸安郡と、3世紀に主要な遺跡のある半島南岸は弁辰の諸韓国で占められ、3世紀前半は弁辰韓V期の文化圏である。(高久1999,久住2006,朴2007)

倭人の国ではあり得ない。

561 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 01:00:18.54

◆FAQ 56

Q:「世有」は「代々」という意味ではない。「魏の治世に」という意味だ!

A:「世有」には「代々…」という意味と、「世間には…」「この広い世界に…」などと訳すべき用例がある。「魏の治世に」という意味はない。

「世間に…」in the world の用例

・「世有人愛假子如孤者乎?」(魏氏春秋秦朗)

・「世有仁人、吾未之見。」(先賢行状王烈)

・「世有思婦病母者、豈此謂乎!」遂不與假。吏父明日死,思無恨意。(魏略王思)

・「世有亂人而無亂法」若使法可專任、則唐虞可不須稷契之佐、

殷周無貴伊呂之輔矣(杜畿子恕)

※範囲は全世界、時代は魏朝に限らず、いつの時代にも不易

※これらは不特定者someoneの存在を示唆する例である。

「代々…」の用例:

・魏因漢法、母后之號、皆如舊制、自夫人以下、世有增損。

太祖建國、始命王后、其下五等…(后妃傳第五)

※漢朝下の魏王の頃から魏朝まで代々変更を重ねている。

・世有名節、九世而生寧。(傅子管寧)

※田斉を去った管仲の子孫が、漢代に北海で家を再興してから9代目が管寧

・袁氏子孫世有名位、貴達至今。(裴註袁渙)

※袁渙の父は漢朝の司徒、渙は魏武に重んじられ、子孫も顕官に達し晋朝に至る。

・今汝先人世有冠冕(王昶)

※のち魏の司空となる王昶が子と甥に語る訓戒

昶の伯父柔は漢護匈奴中郎将、父澤は代郡太守、兄で甥の父機は魏東郡太守

当然ながら先人は王昶一人のことではなく、父祖代々を指す。

・臣没之後、而奮乎百世、雖世有知者、懷謙莫或奏正(翻別傳)

※百世に亘って代々を想定

57日本@名無史さん2018/10/25(木) 01:00:43.95

>>955

>どのくらい南方なのか説明した文章に45°アローアンスとか、馬鹿じゃないかと

「夏后少康之子封於會稽斷髪文身以避蛟龍之害

今倭水人好沉沒捕魚蛤文身亦以厭大魚水禽後稍以爲飾 諸國文身各異或左或右或大或小尊卑有差

計其道里當在會稽東治【冶】之東」

はどのくらい南方なのか説明した文章じゃなくて倭の風習を紹介している文章だよ。 581 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 01:01:04.69

◆FAQ 57

Q:弥生時代に前史を持たない纒向がなぜ宮都の地に選ばれるのか?

必然性がない!

A:奈良盆地は古奈良湖の消失過程にあり、河道周辺の未乾燥地を稲作向きの農地へと、木製農具でさえ容易に開墾可能であった。

この特性により、奈良盆地は高い人口吸収力を有し、移民を誘致しやすく、首長権力の伸長(◆6参照)を可能とする立地条件を具備していた。

法隆寺付近や島の山古墳の東西に弥生遺跡が分布していることで、当時既に古奈良湖の痕跡は極めて狭隘な残存部分しか存在していなかったことは明らかである-

「大和弥生社会の展開とその特質」寺澤2016

「大和弥生社会の展開とその特質」寺澤2016

( 奈良盆地の弥生時代の遺跡分布と基礎地域 『纏向学研究 4』 p6 図2)

-が、河合町の川合浜等の地名からも判明するとおり、奈良盆地各地を縦横に結ぶ大和川水系の水運は近世まで盛んであった。

居住に適した微高地を水稲耕作に適した低地が囲む単位集落が無数に発生し、それらが水運で結ばれることで、自然国境に局限されない国家形成を支えるインフラが予め準備されていたと言える。

加えて、三輪山麓は交通の要衝(◆4参照)である。東海S字甕の拡散ルートである東山道に依存せずに交易ルートを東に伸ばすには、初瀬街道から中勢に抜けて海路を確保するのが要諦であった。

大和川水系に属し、且つ、上つ道で淀川水系を経て摂津山背・東国・北陸・但丹狭へ通じる交通網の多重結節点である当地には、塞の神が祀られる必然性がある。

畿内及びその隣接地各地の首長が会盟し、調整の裁定を大巫女に仰ぐ場所としては、近隣首長の色が付いていない纒向の地が適切であろう。

591 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 01:01:29.61

◆FAQ 58

Q:行程論で検証すると、畿内説は無理ではないのか!

A:行程記事には、方位・距離ともに誤情報が含まれていることが明らかなので、所在地比定には採用しないが、検証には用いる(関連:◆FAQ3)

「自郡至女王國萬二千餘里」のうち、九州本島到着までに萬餘里相当を費消済みであるので、行程解釈で伝統的な連続説或いは放射説の孰れに依拠しても、残余は1,300~2,000里となる。

これは魏尺24cm×1,800尺=1魏里432m換算で概ね562~864kmに相当する。

参考値として博多港より奈良県桜井市の三輪参道入口(大鳥居前)までフェリー航路と現代の道路上の通算距離を得ると、直行航路の場合概ね620km、寄港地11設定の場合概ね793kmとなり、妥当な範囲に収まり適合する。

「南至投馬國水行二十日」「南至邪馬壹國、女王之所都、水行十日陸行一月」

より、連続説に依拠し所用日程を通算した場合

「大宰府海路卅日」(延喜式卷第廿四主計寮上)と照合して水行日程が妥当である。

また、推古紀所載裴世清の旅程より

「六月壬寅朔丙辰、客等泊于難波津。是日以餝船卅艘迎客等于江口安置新舘」

「秋八月辛丑朔癸卯、唐客入京。是日遺餝騎七十五疋而迎唐客於海石榴市衢」

以上48日経過である。外交使節旅程の類例に照らし、陸行日程が妥当である。

さらに、里程1,300~2,000里を日程合計60日で除すると約22~33里@日で「師行三十里」(漢書律歴下)、「師日行三十里」(同王吉伝)等と整合性がある。

また、既知の日程から距離を逆算したと推定される類例がカローシュティ文書(楼蘭~精絶)等に見出せる。上記通算日程60日に30里@日を乗じて1,800里が、25里@日の場合1,500里が得られる。

以上、結論として検証に耐える。但し、この試算は邪馬台国の位置比定に使用しない。

601 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 01:01:49.74

◆FAQ 59

Q:「南至邪馬壹國、女王之所都、水行十日陸行一月」

の起点は帯方郡である! 畿内に到着し得ない!

A:不合理である。

「南至」が「倭人在帶方東南大海之中」と矛盾する。

また

1「南至投馬國水行二十日」

2「南至邪馬壹國、女王之所都、水行十日陸行一月」

は構文が同じであり、「南至邪馬壹國」の起点を帯方郡とするなら「南至投馬國」の起点も帯方郡にせざるを得ないが、投馬国には水行のみで到着し得る。

よって韓地陸行説が蹉跌し、陸行日程が韓地で費消し得ないため帯方郡起点説は成立し得

611 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 01:03:36.06

◆FAQ 60

Q:「南至邪馬壹國、女王之所都、水行十日陸行一月」のような日数表記が

「東行至不彌國百里」のような里程表記と混在するのはおかしいではないか!

所用日数を別に記したのだ。日数の起点は帯方郡である!

A:混在は珍しくない。単に情報の精度差と解するのが妥当であろう。

(且末國)去長安六千八百二十里。…西北至都護治所二千二百五十八里、

北接尉犂、南至小宛可三日行、…西通精絶二千里。

(精絶國)去長安八千八百二十里。…北至都護治所二千七百二十三里、

南至戎盧國四日行、…西通「手偏に于」彌四百六十里。

(ケイ賓國)去長安萬二千二百里。不屬都護。

…東北至都護治所六千八百四十里、東至烏「禾偏に宅の旁」國二千二百五十里、

東北至難兜國九日行、西北與大月氏、西南與烏弋山離接。

(烏弋山離國)王去長安萬二千二百里。不屬都護。

…東北至都護治所六十日行、東與ケイ賓、北與撲挑、

西與犂「革偏に于」・條支接。

行可百餘日、乃至條支。…自條支乘水西行、可百餘日、近日所入云。

(大月氏國)去長安萬一千六百里。不屬都護。

…東至都護治所四千七百四十里、西至安息四十九日行、南與ケイ賓接。

(姑墨國)去長安八千一百五十里。

…東至都護治所二千二十一里、南至于闐馬行十五日、北與烏孫接。

(以上、漢書西域上)

621 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 01:04:25.77

◆FAQ 61

Q:「到其北岸狗邪韓國、七千餘里」

これは実測したとしか考えられない!

誤りというなら誤りが発生した理由を明らかにせよ!

A:未知の単位系が存在すると帰納的に証明されていない以上、魏尺実寸に照らして誤りとするほかない。錯誤発生の原因特定は再発防止以外の意義を認め難い。

戦果報告は十倍にして公表する習慣があり「二郡遂滅韓」の戦果報告が誇張されていて不思議はない。 「破賊文書、舊以一為十」(国淵伝)

或いは「方四◯◯里」が「四方◯◯里」と同義に使用されることがあり、混用による錯誤も有り得る。

また、倭奴国王の朝貢が万里の遠国と顕彰された形跡が有之、これが規定値として固定され、渡海3回と按分された可能性を考慮する必要がある。FAQ58に述べた約2,000里と合算すると万二千里が得られる。

「建武之初…時遼東太守祭肜威讋北方聲行海表、於是濊貊・倭韓萬里朝獻」

(後漢書東夷)

「如墨委面、在帶方東南萬里」(如淳)

さらには、大同江河口の鎮南浦より仁川・木浦・麗水を経由して釜山に至る航路は1,296km(距離表S22)である。これを一里約400mで割り戻すと3,240里が得られる。

当時の船舶は航続距離が短かったため現代の航路より寄港地が多く迂回路分の距離縄伸びが大きいこと、江戸時代末まで対馬海峡が約3倍に誤認されていた歴史的事実等に照らせば、十分に許容範囲内の錯誤である。

このように、倭人伝所載の非現実的な里程の発生には幾らでも原因の想定が可能である。公文書に現れる両漢魏晋の度量衡に照らして其れらが間違いであると判定する以上の詮索は不要であろう。

63日本@名無史さん2018/10/25(木) 01:05:39.47

>>955

>どのくらい南方なのか説明した文章に45°アローアンスとか、馬鹿じゃないかと

「夏后少康之子封於會稽斷髪文身以避蛟龍之害

今倭水人好沉沒捕魚蛤文身亦以厭大魚水禽後稍以爲飾 諸國文身各異或左或右或大或小尊卑有差

計其道里當在會稽東治【冶】之東」

はどのくらい南方なのか説明した文章じゃなくて倭の風習を紹介している文章だよ。 641 ◆rADqNZzrNK5t 2018/10/25(木) 01:05:40.26

◆FAQ 62

Q:帯方郡や狗邪韓国をどこに比定しているのだ! 明確にせよ!

A:定説に従う。

金石文等により、楽浪郡治が平壌市楽浪区土城里、黏(虫偏に單)県が温泉郡城(山偏に見)里土城。南浦市江西区台城里は県名未詳。

帯方郡治が鳳山郡智塔里土城、郡の外港と考えられる列口県城が殷栗郡雲城里土城(南浦の対岸付近)、旧南部都尉治の昭明県城が信川郡北部面青山土城、長岑県城が信川郡信川邑、含資県城が安岳郡柳城里に比定される。

二郡は孰れも大同江水系に展開し、遺跡分布より、帯方郡は支流の瑞興江・載寧江及び西江流域流域、北を慈悲山、南を滅悪山脈の長寿山まで沙里院・鳳山郡・銀波郡・麟山郡、西を載寧郡・新院郡・銀泉郡・安岳郡・信川郡・殷栗郡・三泉郡・松禾郡の区域と考えられる。

近代的道路が整備されるまで滅悪山脈は迂回せねばならず、同山脈以南で墓制の異なる碧城郡・海州市は郡域外であろう。

以下、漢系遺物を多数出土する韓系遺跡が、伯済国とされるソウル風納洞・夢村から、月支国と目される天安清堂洞、そして泗川勒島、義昌茶戸里、馬山を経て金海まで海路で結ばれている。金海良洞里及び大成洞が弁辰狗邪(狗邪韓)国に相当する。

楽浪と濃密な交渉実績のある交易拠点遺跡が沿岸部や島嶼部に点在することから、沿海航路が重要な通交ルートであったことが明らかである。

◆FAQ 63

Q:旧唐書に「倭国者古倭奴国也」とある! 倭国は九州にあった倭奴国の後身なのだ!

A:「古○○也」は政治的連続を表さない。

同じ旧唐書に「(獣偏に奇)氏 漢縣、古郇国也」等とあるのと同じである。

唐の河東道(獣偏に奇)氏県は、周代の姫姓侯国であった郇国が戦国時代に滅び、変転を経て漢代に郡県に編入された地であり、姫姓郇国からの政治史的・系譜論的な関連は無い。

651 ◆rADqNZzrNK5t 2018/10/25(木) 01:06:22.49

◆FAQ 64

Q:平均身長約160cmの集団で測定した歩幅が約73cmという報告がある!

径百余歩である卑弥呼冢は、100m超級の古墳ではあり得ない!

A:基礎知識の誤りである。

現代日本人のいう一歩は、古代中国ではケイ(足偏に圭)と呼ばれ、一歩は一挙足2回を指す。上記の歩幅調査資料は考古資料の魏尺6尺(=一歩)と綺麗に一致しており、その百余歩は箸中山古墳など、大王級とされる初期古墳の後円部径に合致する

ケイ、一挙足也。倍ケイ謂之歩。(小爾雅)

人践三尺法天地人、再挙足歩備隂陽也。(白虎通)

661 ◆rADqNZzrNK5t 2018/10/25(木) 01:07:08.60

◆FAQ 65-1

Q:平原1号墓出土の八葉鏡は周長が8咫に相当する!

倭国の王権を象徴する歴史的遺物である!

A:史料的根拠、考古学的根拠ともに欠いた俗流説であろう。

考古的遺物による尺は

殷商:約16cm

西周:約20cm

戦国~王莽新:23.1cm (安定的)

後漢初~魏晋:24cm前後から微増傾向 (荀勗が再発見)

南北朝~隋唐:30cm弱

と変遷しており、異民族流入の顕著だった克殷と南北朝に変動の画期がある。克殷期は女性の社会的地位下落に特徴があり、衣工尺の社会的影響力後退も首肯できる。

先秦~両漢の中婦人は身長160cm未満、手長16cm台で殷商尺と概ね一致(岩田1995)する。後漢初時点で『説文』に周尺の8寸と表記される可能性があるのは、衣工尺として遺存した殷商尺と西周公定尺の関係であろう。

参考事例であるが、魯班尺と公定尺の関係も10:8に近い。

後漢尺の8寸を1咫と換算する史料的根拠はなく、中婦人手長の実態(男性18cm台、女性16cm台:岩田前出)とも齟齬する。まさに現行の公定尺なのであるから、「戦国時代から使用されていたので周尺である」という弁明も不合理である。

「咫」が計測単位として使用された事例も欠いており、上古の換算率のみが伝承された事例と考えるのが妥当であろう。

また、記紀に登場する「咫」は史料成立年代からみて後漢尺基準と見なす合理性がない。用字のみ共通な異根の単位系であろう。

記紀における八咫鏡は王権と関係ない使用事例も少なくなく、八咫であるから倭国の王権を象徴する歴史的遺物だ、とする根拠がない。

ましてや、鏡の大きさを周長で表記した実例もなく、現代的文学ロマンの産物と言わざるを得ない。

《古代中国の男女身長及び手長:岩田前出)

――――――――――MAN------------FRAU------

4500-3200B.C._____166.8 18.1 155.5 16.7

3000-2000B.C._____165.3 18.0 154.2 16.6

2015-1900B.C._____168.8 18.3 157.3 16.9

A.D.1979-__________170.3 18.5 159.0 17.1

671 ◆rADqNZzrNK5t 2018/10/25(木) 01:07:49.95

◆FAQ 65-2

『禮記』王制には

「古者、以周八尺為歩、今以周尺六尺四寸為歩、

古者百畝、當今東田百四十六畝三十歩、

古者百里、當今百二十一里六十歩四尺二寸二分」

とあり、周尺のうちでも新古乃至大小の二種の存在が窺知される。

ここで、百二十一里六十歩四尺二寸二分=218,164.22尺であるので

これを古者周尺の百里(2,400尺)で割り戻すと1.10009今周尺=1秦漢尺が得られ、「今以周尺六尺四寸為歩」が「六尺六寸」の誤りであることが判明する。

この錯誤の原因は篆文の「四」と「六」の字形が類似していることに求めるのが伝統的解釈(孔広森:清朝)であり、出典の淵源の古さを暗示している。

この比率(今周尺=秦漢尺9寸)は、礼楽の主音「宮」の周波数に相当する黄鐘律管(長9寸)が秦漢度量衡の基礎――黄鐘律管が容積・重量の基準――になっていることとの符合を鑑みると、興味深い。

秦漢尺が長く安定的であった主因が、礼楽調律との関係で理解できるからである。さらに王莽以降秦漢尺が崩れ始めることとも整合性がある。

秦漢尺より逆算した古者周尺、今周尺、秦漢尺の実寸は

古者周尺 17.3cm

今周尺 21.0cm

秦漢尺 23.1cm

となり、殷商尺実寸との連続性が理解しやすい。

681 ◆rADqNZzrNK5t 2018/10/25(木) 01:08:34.76

◆FAQ 66

Q:魏志に先行する史料である魏略においては、行程記事は伊都国で終わっている!

本来は伊都国までの行程の記事であったのだ!

A:魏略は逸文ーーすなはち断片ーーとしてのみ存在しているため、「書かれていること」ではなく「書かれていないこと」を根拠にする利用法は原理的に不可である。

当該箇所は張楚金(唐)の『翰苑』中「分*職命官 統女王而列部」に雍公叡の付した注である。(「*職」は「職」の異体字で、偏が「耳」でなく「身」)

乃ち「皆統屬女王國」を説明するための引用であり、注者が行程記事として抜粋した文ではない。「其國王皆屬王女也」で引用が終わる所以である。

なお、『翰苑』は写本が粗悪で脱字・衍字、不適切な節略多く、注自体も意図的な改変や誤りが多々見られるのみならず、出典書名誤記すら有るため、安直な利用が憚られる史料である。

◆FAQ 67

Q:末盧国を呼子付近に想定すれば伊都国への方位は東南でよい!

なぜなら、渡海に適した夏場の日の出は真東よりずっと北である!

倭人伝にある方位に間違いはないのだ!

A:その程度の熟練度の人物が記載した記録であれば、方位や距離に信頼を置くことなどできないであろう。まして、壱岐から東松浦半島付近に渡航してきたであろう時間帯を鑑みれば、夏場に真西よりずっと北寄りの日の入りを見ている可能性の方が高い。

東松浦半島突端付近からは糸島富士(可也山)が目視でき、伊都国の方位が東南でないことは十分に認識できる。

・東松浦半島北端は北緯33.5度(基準点:呼子 尾ノ下鼻)

・伊都国は北緯33.5度(基準点:三雲 細石神社)

・奴国は仮に北緯33.5度(基準点:春日 岡本遺跡)

であり、すべて倭人伝の記載する方位と異なる。

ちなみに非現実的想定ではあるが、若し『周髀算経』一寸千里法などが天測技術として実用化されておれば、上記3地点が東西に並ぶことが判明し、倭人伝に現れる方位誤認は発生しない。

古代の海岸線に沿って「東南陸行」することは、巨大な松浦潟に遮られて困難である。

因みに、現代の東松浦半島は北松浦半島の北東にある。

地名が実際の地勢と著しく異なる。 69日本@名無史さん2018/10/25(木) 01:09:25.72

>>1

「北部九州博多湾岸地域は、既にこの政治連合の傘下にあった」と書いているが、「既に」が3世紀前半を指しているのであれば、間違い。

博多が纏向連合の傘下に入ったのは、3世後半。

また、上の項目を受けて、卑弥呼の都があったのは畿内としているが、間違い。

それらの項目は、卑弥呼の都の所在地をまったく指し示していない。

なので、卑弥呼の都が畿内にあったと断定できないにもかかわらず、断定しているのは間違い。 701 ◆rADqNZzrNK5t 2018/10/25(木) 01:10:44.55

◆FAQ 68

Q:ホケノ山は布留式で、箆被のある銅鏃も出ているから、3世紀末か4世紀だろう!

奈良県の三角縁はもっと新しい!

A:3世紀の古墳と考えられる桜井茶臼山古墳より正始元年銘鏡が発見されている。それより早く位置付けられる黒塚も布留0新相で、3世紀後半と考えられる。

ホケノ山は墓室の木製天井板が腐朽して崩落していたため、墓上の追祭祀遺物と墓壙内遺物の判別に難があった。また小型丸底土器の評価にも争点があり、帰属年代について論争があった。

しかし北周濠最深部にパックされた状態で発掘されたS字甕Aを以て完成時期を纏向3類中葉(庄内2)とする(豊岡2018)結論が最終的とみてよい。

墓上破砕祭祀に供された画文帯神獣鏡B(非完鏡)の年代観(菱雲文編年によりB.C.230~250製造の魏鏡:上野2008)とも合致する。

布留0に先行する段階で三角縁を副葬しない情況は、他地域で三角縁の副葬が布留0に遡る情況と整合する。

箆被をもつ銅鏃は古墳時代のものというイメージで語られることが多いが、実際は但丹・近江などの地域で弥生後期~終末の弥生墳丘墓で発見例が続いており、ホケノ山の年代と整合性がある。

711 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 01:11:47.66

◆FAQ 69

Q:建安19年馬超が祁山を包囲したとき夏侯淵が「公在鄴、反覆四千里」と言っている!

このとき夏侯淵がいたのは洛陽か許昌であるから、短里が使われていたのだ!

魏略曰「曹公置都護軍中尉、置護軍将軍。亦皆比二千石。旋軍並止罷」とあり

護軍将軍である淵の任地は都である!

A:夏侯淵が長安に屯して西部戦線を支えた最高責任者であったことは常識に属する。

「都護軍」の「都」は「都督」と同じで、首都の意ではない。「旋軍並止罷」と文章が続いており、護軍将軍が都に置かれた官でないことは明らかである。

上記の続漢志劉昭注は本文「…雑号将軍衆多、皆主征伐。事訖皆罷」に付されている。「事訖皆罷」=「旋軍並止罷」とあるとおり、護軍将軍は外征時特任の官であり、征戦より帰還すれば任が解かれる。

淵が行護軍将軍に任ぜられたのは建安「十七年太祖乃還鄴、以淵行護軍将軍、督朱霊・路招等、屯長安、擊破南山賊劉雄、降其衆、圍遂・超余党梁興於鄠、拔之斬興」。

行護軍将軍として長安に駐屯し、以降一貫して関右から涼州にかけて連戦している。漢中侵攻時は行都護将軍、征西将軍を歴任し陽平で戦死した。

長安より鄴まで往還四千里は、魏の正常な里(1,800尺)が用いられている。

721 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 01:12:39.65

◆FAQ 70

Q:王昶伝に正始中「今屯苑、去襄陽三百余里。諸軍散屯、船在宣池、有急不足相赴。

乃表徙治新野、習水軍于二州、廣農墾殖,倉穀盈積」とある!

襄陽近辺の苑池に魏の船師が駐屯していたのである! この三百余里は短里である!

A:襄陽の劉表没後、荊州は三国に分割されたが、関羽が斃れて蜀漢は後退し、当時の襄陽は孫呉と対峙する魏の重要拠点であった。征南将軍仮節都督荊・予諸軍事の王昶は、襄陽付近で漢水と合流する清水(白河)に臨む南陽郡新野県城に治所を移し、有事に備えた。

魏太和元年(227)司馬宣王は宛に屯して督荊・予二州諸軍事を拝した。この時点で郡城は宛である。

郭沖三事にも「亮初屯陽平、宣帝尚為荊州都督、鎮宛城。至曹真死後、始與亮於關中相抗禦耳」とあり、王昶が上書して新野に徒する以前までは宛城が治であったことが明らかである。

銭大昕・魯弼らの考証を踏まえ、中華書局はじめ諸書で「今屯苑」は「今屯宛」と校勘されているのが現状である。

襄樊(故・襄陽)より南陽(故・宛城)まで鉄道距離135km。魏の正常な里(1,800尺)が用いられていることは言を俟たない。

731 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 01:13:40.72

◆FAQ 71

Q:倭王武上表文には「渡平海北九十五国」、唐会要倭国条には「正北抵新羅」とあるではないか! 真北に朝鮮半島があるのは九州だ! 九州倭国なのだ!

A:日本列島のどこからでも、海北に渡るには対馬より北に向かい半島南部に達する。

中国では魏志の昔から南宋代の地理書に至るまで、倭人の住む島々が、朝鮮半島から遥か南方の台湾付近まで伸びているとする誤った地理観が流布していた。

「古今華夷区域惣要図」 北宋末~南宋初期(十二世紀前半)

「東震旦地理図」 南宋(十三世紀)

魏志倭人伝の行程描写が中途より方位を誤って、東へ行くべき路程を南と誤認して記述した結果であろう。

当の唐会要倭国条が

大歴十二年(777)、遣大使朝楫寧(小野石根),副使総達(大神末足)来朝貢。

開成四年(838)正月、遣使薜原朝常嗣(藤原常嗣)等来朝貢。

を記録していることからも、「正北抵新羅」が倭国の位置を九州に限定し得ないことは明らかである。

◆FAQ 72

Q:倭王武上表文には「東征毛人五十五国、西服衆夷六十六国」とある!

「西服」の「服」は自動詞だから九州の民は昔から九州倭国の王の臣下なのだ!

畿内は「東征」を受けた毛人だ!

A:「以力服人者、非心服也」(孟子)

「服」は他動詞として使う。

「西服衆夷」の動詞「服」が取っている目的語は「衆夷」で、他動詞である。

「東征・・西服・・」は対句の好例で、畿内を中央とした治天下大王の小中華主義の萌芽であり、「日出処天子・・日没処天子・・」と致書した遣隋使や、中国を「諸蕃」に分類した姓氏録に繋がって行く政治思想の淵源である。 741 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 01:14:37.83

◆FAQ 73

Q:安満宮山や太田南で発掘された青龍三年鏡の「龍」の字は犬龍だ!

これは北魏の頃の書体であって、魏鏡などではない!

A:「犬」は釈読の誤りで「尤」である。

「龍」字の旁を「尤」と省画することは漢代から行われている。

参考に、正始年間薨の魏仮節龍驤将軍予州刺史李簡子墓誌銘を挙げる。

能筆家の筆書き原稿を職人が忠実に模刻する石碑とは異なり、職人がヘラで直接粘土に文字を書く青銅器銘文は字画が必然的に直線的であり、犬龍などと賤む現代人の偏見は失当である。

◆FAQ 74

Q:庄内式土器には庄内大和型甕と庄内河内型甕の別がある!

大和と河内は交流のない別の国だったのだ! 畿内が邪馬台国ではありえない!

A:庄内甕は、畿内第V様式に外来の内面ケズリ技法と尖底形態を取り込んで成立した。地域性・画一性の高かった畿内第V様式圏が他地域との接触を通じて変容し始めた点が墓制の変化とも同期しており(参考:◆6-1)、古墳時代への政治・社会的な変革の指標である。

大和東南部では播磨や河内の庄内甕が多く搬入され、その模倣またはそれらの地域の土器作り工人の定住が想定される。(米田1998) 纏向遺跡の特異性もこれあり、庄内大和型甕自体が纏向に動員された播磨の工人によって成立した可能性(米田1992)も否定できない。

畿内第V様式圏内で密接な交流が行われていた証左である。

◆FAQ 75

Q:畿内説は邪馬台国を大和朝廷と同一視しているのだろう!

畿内説は皇国史観の徒である!

A:そのような短絡を惹起しないよう、「ヤマト政権」「ヤマト王権」等の語彙が用いられている。記紀に登場する「大和朝廷」と区別するためである。

遺伝的形質の分析から、ウヂの成立は5世紀後半を遡らない。(田中1995)

家父長制は律令期にも未定着とする見方が強い。王権についても、相続権に於て入婿と実子の区別がない時期を経て、父系の血統原理が確立するのは欽明後嗣からと考えられる。

複数の権威ある家系を母系から統合して相続原理を確定した天国排開広庭を以て、大和朝廷の開始として大過ないであろう。 751 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 01:15:47.09

◆FAQ 76

Q:前方後円墳の分布では倭国の範囲など判らない!

最北の前方後円墳は岩手の胆沢城の近くだが、多賀城碑を見よ!

8世紀でも朝廷の勢力範囲は宮城県までだ!

古墳時代の岩手県はまだ蝦夷の勢力範囲ではないか!

A:古今東西あらゆる政治的勢力の領域は、峻厳な自然国境がなければ必ず変動する。

こと前近代にあっては面的でなく、交通経路に沿って菌糸的に展開し、交錯が甚だしい。

古墳文化と前方後円墳の体制は前期古墳の段階で会津地域に達して安定的に定着し、更に山形県の最上川流域、宮城県北の鳴瀬川・江合川流域に展開する。

北上川流域にも古墳前期に水田耕作が波及し、胆沢扇状地を中心に古墳前期から中期にかけ古墳文化の集落が発展したが、周囲は宥和的な後縄文文化圏であり、孤立的状況を呈している。

更に胆沢地域には豪族居館が現れ、5世紀第3四半期には円筒埴輪・人物・動物・短甲・挂甲・家形埴輪を伴なう前方後円墳の角塚が築かれる。6世紀に入ると集落が確認されなくなるが、7世紀には激増する。

弥生~古墳文化の北上に対し、北海道・東北の続縄文文化は後期に当たる北大式の段階で南下し、古墳文化を押し戻す勢いが見られる。7世紀における胆沢地域の中興は斉明朝の活発な軍事行動との関係で捉えることが出来よう。

概観すれば陸前は続縄文文化と対峙する古墳文化圏の最前線であり、陸中南部の胆沢地域はヤマト政権と続縄文系住民の親和的な関係を前提とした飛び地と考えることが出来る。

律令期に近づき強権的な対応を強める大和朝廷と続縄文系住民の軋轢を背景に38年戦争に至る鎮守府と諸城柵の展開を考えれば、極北の前方後円墳が後に俘囚長の拠点となる地域に存在することは理解に難くない。

761 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 01:16:49.82

◆FAQ 77

Q:明治大学の佐々木憲一は論文「古墳出現前後における畿内型甕形土器の西方拡散に関する研究」に於て畿内系土器の拡散状況を分析し、福岡平野の在地社会が大和から独立して,自律的に機能していたと結論しているではないか!

前方後円墳体制など、夢想だ!

A:前方後円墳体制を律令下の統一国家と同列視するような謬見は、実在する畿内説とは無縁のものである。

萌芽期国家の未成熟な統治機構の下で、生活用土器の拡散を支えた集落同士のネットワークが前方後円墳や供献土器で象徴される首長間のネットワークとは別に存在したとする佐々木の見解は、何ら不自然でない。

当テンプレートも「庄内期のうちにヤマトの王権を頂点とする萌芽期国家の紐帯が醸成された」と言う視点から「領邦国家の誕生は未だ遥か先」とする立場である。共通理解の範疇内であろう。

奴国ー投馬国ー邪馬台国の関係を「那珂川地域ー足守川流域ー纒向は国内流通の大動脈を支えるトロイカ」として認識する。

前方後円墳のネットワークを「地縁的集団首長間の相対の結縁における相互承認関係を基調とした、擬制的親子或いは兄弟的政治力学関係」が「重層的に各地を網羅している状況」として把握する。

こういった本テンプレートのスタンスは、佐々木論文とさしたる乖離がない。

◆FAQ 78

Q:投馬国までは「水行二十日」だ!

里数が書いてないではないか!

つまり投馬国は「女王国以北」ではない!

投馬国は南九州でよいのだ!

A:日数で表記された距離は「道里」に該当するので、投馬国は「戸数道里」の「略載」された「自女王国以北」に該当する。

『九章算術』巻第六「均輸」に

「欲以道里遠近・戸数多少、衰出之」とある。

続けて

「甲県一万戸、行道八日」「甲衰一百二十五」

とあるので、道里遠近・戸数多少から算出された「衰」は

甲県で 10,000 ÷ 8=125

であり、「行道八日」が「道里遠近」であることが明らかである。

本書は前漢代から知られ且つ263年に劉徽が註しているもので、倭人伝述作当時の常識的用字法を表している。

771 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 01:17:38.10

◆FAQ 79

Q:纏向の大型建物?

ただの倉庫だろう?

A:倉庫群は均質な建物が搬入・搬出路に直交して並ぶ。

纏向の大型建物群は上つ道と平行に東西軸を揃えて形状・機能の異なる建物が複数並んでおり、倉庫群ではない。

建物Bは、西側に突出部を持つ凸型柵列の突出部に存し、低層建築であれば屋根と壁面とが干渉するため、望楼状の高床式建築物と考えられる。

建物Cは、棟持柱を有して弥生以来の倉庫形式をとり、宝物庫・神宝殿等の用途が想定される。これを唯一神明造の祖形(黒田2013)とする説がある。

建物Dは、系譜上から住居形式と呼ばれ、束柱を有する高床式建物とされる。

強い規格性を持って構築された建物群で、3世紀前半代に纏向遺跡の中心的な人物がいた居館域であったと考えてほぼ間違いない(166次)とされる。

◆FAQ 80

Q:隋書に「則魏志所謂邪馬臺者也」とあるが、魏志に邪馬臺とあったのではない!

「謂」は世間でそう言われているという意味の動詞だ!

魏志に邪馬臺と書かれていたのではない!

ただ当時の風説を書いたのだ!

A:初歩的な誤りである。

子謂顏淵曰:用之則行、舍之則蔵。 ー孔子は顏淵に向かって言っている。

子謂子賤:君子哉若人! ー孔子は子賤のことを語っている。

動詞「謂」の直前に行為主体が置かれる。

助詞「所」は後面の動詞と結合して名詞句を構成する。

よって「魏志が記載している『邪馬臺』」を意味する。

781 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 01:18:42.80

◆FAQ 81

Q:三角縁神獣鏡は呉鏡の系譜に属する国産鏡だ!

だから邪馬台国は畿内ではない!

A:神獣鏡は広漢西蜀で発生し、長江の南北に分化しつつ伝播した鏡種であって、その末流に位置付けられる三角縁神獣鏡は呉鏡の系譜に属さない。

後漢末~孫呉の会稽山陰で盛行したタイプの神獣鏡は、系譜的にも材質的にも三角縁神獣鏡とは異なる系統樹枝上にあることが明確となっており、呉から渡来した鏡師が三角縁を列島で生産したという説は既に終息した。

現在は三角縁を国産と断定し得る論拠が存在していない。

三角縁神獣鏡が魏晋朝官製であれば邪馬台国九州説が終息するが、生産地の孰れかに関らず畿内説は成立するので、畿内説としては結論を急ぐ必要がない。

よって、専門的研究者が三角縁を徐州系鏡群、製作地を列島でなく対馬海峡以遠とみている傾向の強さのみ指摘するに留める。

魏景元年間に認められる芝草文様の変容や3世紀後半に特徴的な仏像意匠の登場などといった要素が、三角縁神獣鏡における文様の史的変遷の中途に発生していることは

・三角縁神獣鏡が魏晋領内で継続的に生産されているー

・生産者が魏晋領内より継続的に移動して来ているー

という条件の孰れか一方を満たす必要があろう。

三角縁神獣鏡の三角縁そのものが淮河流域から楽浪にかけて分布している斜縁神獣鏡からの派生であり、三角縁神獣鏡に分類される初期鏡群は実際には斜縁神獣鏡である。

791 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 01:20:18.59

◆FAQ 82

Q:古墳に副葬された三角縁神獣鏡は、棺外に置かれるなど、他鏡種に比べ低い扱いを受けているではないか!

このような物は威信財ではないし下賜品でもあり得ない!

A:現実に、葬具も皇帝より下賜される品に含まれる。

「東園温明」はその名称のとおり皇帝が臣下に下賜する為に制作される器物であり、大将軍霍光の薨去に当たり「黄腸題湊」等とともに下賜されたことで知られている。内側に鏡を貼り付けた箱状の器物で、遺体の頭部を覆い、暗闇を照らす辟邪の葬具である。

三角縁神獣鏡の原位置に関しては、もと棺上に伏せて置かれており、割竹式木棺の蓋部が水平でないため木棺と左右の石室側壁の間隙に滑落したことが解明されている。(豊岡2018)

初期道教における九寸鏡の効能認識や凸面鏡の形状と併せ、三角縁神獣鏡は「東園温明」の役割を継承した葬具(近藤2004)と合理的に推認できる。

このように三角縁神獣鏡は、中国皇帝が倭王に下賜し、倭王が連合参加の諸君公に再下賜する器物として、適切な性格を有している。

801 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 01:21:06.77

◆FAQ 83

Q:三角縁神獣鏡には「用青同、至海東」という銘文が見られるではないか!

鏡職人が日本列島にきて鏡を製作したと来歴が書かれているのだ!

A:寧ろ大海の中に在る倭人に下賜するために特鋳したという説の根拠とされる。

●三角縁四神二獣鏡 京目17:大阪国分茶臼山

吾作明竟大好,浮由天下,[敖]四海,用青同,至海東。

●三角縁陳氏作銘帯神獣車馬鏡 京目15:滋賀大岩山古墳

鏡陳氏作甚大工,刑暮周[刻]用青同,君宜高官至海東,保子宜孫。(京大人文科学研釈読)

大岩山鏡は先づ「鏡」が陳氏の傑作であることを述べる。

「刑暮周刻」は慣用句で「造作刑暮、周刻萬彊」などの用例でも分かるとおり刑暮(型模)を用いで青銅鏡が製作される描写であり「用青同」に続く。

「君冝高官」「保子冝孫」は鏡の効能を述べており、全て鏡の説明である。

「至海東」したのが鏡師陳氏でないことは明らかである。

国分茶臼山鏡の「浮由天下敖四海」も慣用句で

「上有神仙人不知老,渴飲玉泉飢食棗,浮游天下敖四海」などと多用されている。

本鏡で「浮由天下敖四海」するのが神仙であることも明らかである。

続く「用青同,至海東」3・3が大岩山鏡の「刑暮周刻用青同,君冝高官至海東」4・3・4・3の節略であることは理解に難くない。

両鏡とも、(青銅鏡製作)→「至海東」の記述順である。

鏡師が東渡し作鏡したという記述ではない。

811 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 01:23:45.25

◆FAQ 84

Q:卑弥呼の墓は「冢」と書かれているではないか!

古墳とは違うのだ!

A:説文に冢を「高墳也」とあるとおり、高塚化(◆6及びFAQ 37参照)した以降の弥生墳丘墓、乃至初期古墳の描写として適切である。

本邦では少なからぬ古墳が「冢」の同字である「塚」で終わる歴史的呼称を有している。

中国では始皇帝驪山陵が冢の事例(『史記』並びに『漢書』所収高祖数項羽曰「罪三也。懷王約入秦無暴掠、羽焼秦宮室、掘始皇帝冢、私収其財物」、他に『水経注』等)である。

但し高墳が常に「冢」と呼称されるものではなく、明帝紀裴註『魏書載戊子詔』では高祖長陵並びに光武原陵が「墳」と呼ばれている。これらは大型で方形の皇帝陵である。

孝文帝霸陵が「因其山不起墳」(孝文帝紀)とあることからも、大小に拘らず人工のマウンドを築く墓は「墳」に該当することが判る。

諸葛亮の葬漢中定軍山遺命に「因山為墳、冢足容棺、斂以時服、不須器物」とあることを以て墳が大きく冢が小さいとする解釈が誤った巷説であることは言うまでもない。

因山して起墳せざれば「墳」に非ず。不起墳の指示は墳が大きいことを意味しない。

常識で高大な「冢」を敢えて小さく作れという修辞である。素より冢が小さいものであれば「足容棺」と遺命する必要はなく墳が大きく塚が小さい事例ではない。

類語を重畳する並列型合意語を修辞的に対句へと分割する修辞も常識的なものである。「天長地久」は「天地長久」に等しく、天と地の相違を述べた文ではない。

「粉骨砕肌」「亡身糜躯」「投死為国以義滅身」も然りである。亮遺命が「墳」と「冢」の差異を表さぬことは言を俟たない。

魏晋の度量衡に照らし、当時の日本列島で径百余歩の「冢」に該当するのは箸中山古墳が唯一である。

821 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 01:24:46.29

◆FAQ 85

Q:祇園山古墳は庄内期の古墳だ! 卑弥呼の墓の第一候補だ!

A:祇園山古墳は盗掘により伴出遺物皆無のため、墳丘裾の甕棺墓K1の年代で語られる。

K1墓は、発掘調査当初の70年代には共伴する画文帯神獣鏡(破鏡)の年代観から西暦250年前後の指標KVf(橋口編年)と考えられた。石野が公衆向け著述等で卑弥呼冢候補の員数に入れたのも、このような年代観に基づくものと思われる。

庄内併行期に於ける在来系の様式変化について研究が進むにつれ、柳田が凸帯から庄内併行期の特徴が既に喪なわれていることを指摘(柳田1982)した。

今世紀に入ると、久住が布留式確立以降も博多湾岸地域に残存する在地系甕棺との照合から、IIc期(布留1中・後段階併行)に編年した。(久住2006)

4世紀初頭と考えられる。

古墳主体部の年代は、殉葬の可能性を完全に放棄するならば、これより多少の時代遡求もあり得るが、山の中腹の尾根上という仰ぎ見られる視野角の広くない立地からは、あまり広域を支配していない首長像が瞥見される。

831 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 01:25:56.58

◆FAQ 86

Q:卑弥呼冢は「冢」とあるのだから高墳であるのだ!

日本の古墳は平坦で、高くない!

卑弥呼の冢は古墳ではないのだ!

A:秦始皇陵が冢であることはFAQ84に述べたとおりである。

驪山陵墳丘の側面傾斜角は、急峻さに於いて日本の古墳と大差ない。

◆FAQ 87

Q:魏皇帝の制詔に「鄭重賜汝好物也」とある!

「好物」は「よきもの」と訓じるのが正しい!

特鋳説の根拠にはならない!

A:銅鏡百枚は宮中保管の在庫で賄うには過大な数量と思われ、市中から雑多な鏡鑑を購入するより形大の揃った品を急遽一括生産するほうが下賜品に相応しいと思われる。

全唐文所収の王茂元「奏吐蕃族交馬事宜状」に吐蕃の馬匹下賜要望に対する諌奏が「昔魏酬倭国止于銅鏡鉗文。漢遺単于不過犀毗綺袷」と記録されている。

この「犀毗」は漢書匈奴伝に記録ある下賜品「黄金犀毗」(師古注「胡帯之鈎也」)に相当し、匈奴が要求した下賜品(町田1970)である。

このように、少なくとも唐代に於て魏帝の銅鏡下賜は倭人側の要望に応じたものと理解されていた。

銅鏡百枚が倭人側の要望に応じて特鋳されたと考える根拠となろう。 841 ◆UiepmfCeDJqf 2018/10/25(木) 01:27:18.04

◆FAQ 88

Q:箸墓を見て前方部の径だけを記録するの不可解だ!

A:箸中山古墳が築造過程で円丘と基壇部のみの前方部から成っていた時期があることはFAQ 23に既述である。

中国人が建設途上の箸中山古墳を遠景から目視した場合、完成した陸橋部平坦面上から目視した場合、共に主体部の存する墳丘本体は円形と認識されるであろう。径百余歩という規模認識に不自然さは無い。

また、中国に於ても陵寝制度下では円形墳丘の一角に方形の寝殿が付随する。鳥瞰すれば前方後円形の土地利用状況であり、中国人が前方後円墳の円丘のみを墳冢と認識することに不自然な要素は取立てて存しない。

江戸時代の絵画に現れた箸中山古墳は5段段築の円墳として描写されており、後円部の段築描写が正確であるにも拘らず前方部が無い。

大和名所図会(寛政三年)『長者屋敷』

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

以上テンプレ

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

注意*書き込みは

邪馬台国畿内説に関係が有って

根拠のある内容をお願いします。

畿内説以外の独自説を単独で開陳することはご遠慮ください。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

【追加・変更点】 ◆FAQ 3,57に加筆 85日本@名無史さん2018/10/25(木) 02:05:15.81

六拾弐病

六拾弐病(ろくじゅうにびょう)とは、定年退職後の老年期に見られる、

周囲を見下した言動や、自惚れに満ちた妄想を連呼する様などをさす語。

自らを客観視することができず、盲目的に自身を絶対化する、というのがその典型的例。

現役時には社会に適合してゆくために相対化させざるを得なかった自己が、

定年によって自らをとりまく環境が急激に変化することで相対化のバランスを失い、

自分が特別な存在であって欲しいとする願望が顕在化することで発症する。

簡単に言えば、「俺様偉い病」である。

その思考の基礎となる知識は、遠い昔に聞きかじった程度の浅いものや、

定年で生じた余暇によって取得した程度の中途半端なものであるため、

罹患者の主張は往々にして突飛な妄想でしかなく、周囲に受け入れられることはない。

しかし、本人は自身の思考は特別に優れているものだと盲信しているため、

受け入れられない原因を周囲のせいであると主張し、攻撃性を高めつつ、負のスパイラルへと堕ちていく。

このため、「六拾弐病」は陰謀史観との相性が非常によい。

なお、「六拾弐病」の名は、定年後数年を経て症状が顕在化することから名付けられたものであり、

もちろん全ての罹患者が62歳で発症するものではない。

似た症状を呈するため、「六拾二病」は「老年性中二病」と称されることもあるが、

思春期に自身を特別な存在だと仮想する「中二病」が、

確立されていない自己とそれを取り巻く社会の拡大とに折り合いを付けられず、

自己を疑似的に絶対化することで周囲との相対化の波から逃避しようという、

いわば自己防衛的な理由によって発症し、

ほとんどの場合本人の成長とともに症状が改善されるのに対し、

「六拾弐病」は、罹患者が生来持つ傲慢さがその根底にあるため、

一度発症してしまうと、死ぬか、惚けて思考能力が失われるかしない限り、

症状が改善されることはないとされる点は対照的であるといえる。

86日本@名無史さん2018/10/25(木) 02:06:12.30

全1病

全1病(ぜんいちびょう)とは、邪馬台国畿内説スレに出没する九州説論者のみが発症する、心の病。

畿内説側の書き込み全てが>>1◆UiepmfCeDJqによる物であると信じ込む、一種の強迫観念である。

学問の世界ではすでに追い詰められている、という事実を認めたくない九州説論者が、

畿内説に多くの賛同者などいるわけがないのだ、と自分自身を騙そうとすることで発症する。

>>1◆UiepmfCeDJqが自演によって多数派を装っているのだ、と言う発想は、

実は、自身が自演を頻繁に行っているという事実の裏返しにほかならない。

現時点では治療法は発見されておらず、一度発症すると死ぬまで治ることはない。 87日本@名無史さん2018/10/25(木) 02:07:14.70

ザラコク

邪馬台国関連スレに出没する非常識異常行動者のひとり

呼称は、Yahoo掲示坂で使用していたハンネ「zarakoku」から

古田武彦と彼が提唱した九州王朝説を盲目的に信仰しており、その信心の深さは、

世間的には偽書として決着している『東日流外三郡誌』を未だに真書であると主張するほど

自らを「素人おじん」と称することもあり、一見、自身を客観視できているかのようであるが、

その書き込み内容は、自分の信奉する説以外はすべて間違いだと決めつけてかかる、六拾弐病患者特有のもの

素人が専門家をこき下ろすという行為に疑問を感じなくなっているほど思考が硬直化している

「全レスバカ」と呼ばれることがあるほど片っ端からレスを付けまくるが、

ほとんどが他人の会話への横レスかつ超遅レスであり、周囲と会話が成立することはまずない

レスを付けることが目的化している節があり、その内容は、

他人の発言を長々と全文引用したあげく、賛成!とか間違いだ!とか数文字書き足すという程度のもの、

自分の都合のいいように語句を入れ替えただけのオウム返しのものなど、無意味なものばかりである

投稿数だけは圧倒的で、コピペ連投並みにスレを荒らす結果となっているが、本人に自覚はない

社用のPCで勤務時間中に5ちゃん投稿に血道を上げる問題経営者である

自分に不都合な情報を自分に都合が良いように勝手に脳内変換していることが多いが、

ソースを提示されても、自身の記憶や理解の方が正しいと主張する、傲慢な思考の持ち主

常駐していたYahoo掲示板を倫理規定に触れて出禁になったらしく、最近5ちゃんに居付いてしまった

「生きる独善」との形容がぴったりな75歳

88日本@名無史さん2018/10/25(木) 02:08:05.19

キウス

邪馬台国関連スレに出没する真性の基地外であり、病的なウソつき。

「希薄」を読むことができず、「箕臼(キウス)」と誤変換し続けたことから「キウス」と呼ばれるように。

自演爺、四棟粘着爺、指さし厨とも。

ウソの書き込みや自演、成り済ましを平然と行い、畿内説スレの>>1を騙り偽スレを立てること数度。

>>1のトリと同じ英数字を名前欄に書き込んで成り済まそうとしたこともある、最低のクズである。

「全1病」罹患者にして典型的「62病」発症者。

「自論」、「私見」、「勉強してください」、「学がない」、「貴君」、「しかり」など特徴的な言い回しの多用、

5ちゃんでは一般的ではない「スレ主」頻発、名前欄への書き込み多用などの特徴ですぐに判別できる。

1◆UiepmfCeDJqfを奥村と呼ぶ、寺澤薫氏・同志社大学・纒向学研究センターをディスる、

草を生やす際に半角で1文字目大文字、?を連続させる、といった特徴もある。

キウスの書き込みを褒めたり、礼を言ったり、「ワロタ」と応じたりする書き込みは、すべて自演である。

他人を騙す行為も自分ならばすべて許されると信じている節のある、傲慢の塊である。

日本語の読み書きが満足にできないこと、日本史や日本の地理に関する基礎知識がないことなどから、

日本の義務教育を受けていないどころか日本国内に居住していないのではないかと推測されている。 89日本@名無史さん2018/10/25(木) 02:09:11.43

岡上

邪馬台国関連スレに出没する狂人のひとり

考古学界では全く賛同者がいない説を「考古学的に確定している」と主張し、ありもしない大規模調査をでっち上げ、

学界の多数派である邪馬台国畿内説を破綻したと主張する、ゴッドハンドも真っ青の捏造常習犯である

自分は正しく、これまでの研究者がみんな間違っていた、などと平気で主張する、典型的「六拾弐病」患者

コテ+トリと、コテの九州王、伊都国女王、卑弥呼、名無しを使い分け、自説を関連スレで書き込みまくる

糸クズ、八咫バカ、連続句読点キチともよばれる

「咫」の説明である「周尺」を「円周の尺」と読み、

伊都国を女王国であると漢文の用例を無視して誤読し、

平原遺跡出土鏡の文様には八咫烏があると現物を知らないで主張し、

魏志倭人伝中の「下戸」を「酒が飲めない人」と訳すなど、

お笑いエピソードには事欠かない

偽スレや妄想スレを立て続ける異常性に気がついていないのは本人だけ

未確定な事項であっても、自分に都合がよければ勝手に確定事項であると脳内変換し、

それを根拠として立論してしまうチェリーピッカー

日本史の方法論をまるで理解していない、自分偉い教の教祖である

90日本@名無史さん2018/10/25(木) 02:10:05.84

ザラコク

>…< 嘘吐き騙し 南≠東 大和説 !。 ?。 ×。

キウス

スレ主 奥村 しかり 大笑い Ww いい線ついてる 正論 ヤマト王政 論じろ

ーーーーー 畿内説助け船 ?????

岡上

八咫の鏡 伊都 平原 内行花文鏡 三種の神器 神道 キナイコシ 、、、 。。。

ハナホジ

物部 葛城 鴨 大物主 ヒメタタライスズ ミミ 出雲族

サイキバ

鉄がない 奈良湖 倉庫

91日本@名無史さん2018/10/25(木) 02:11:02.28

2013年の大規模調査なんてない

日本経済新聞(2013/2/20)

卑弥呼の墓?初の立ち入り調査 奈良・箸墓古墳

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1905C_Q3A220C1CR0000/

研究進展に期待

日本考古学協会など考古学、歴史学の15の研究者団体は20日午前、

宮内庁が陵墓として管理している奈良県桜井市の箸墓古墳を立ち入り調査した。

宮内庁が研究者側からの要望に応じて立ち入りを認めるのは初めて。

同古墳は邪馬台国の女王・卑弥呼の墓とする説もあり、陵墓の公開や研究の進展につながると期待されている。

立ち入り調査をしたのは研究者16人。

約1時間半をかけて墳丘の最下段を一周し、地表に見える葺(ふ)き石や土器などの遺物の状態、墳丘の形などを観察した。

参加した日本考古学協会の森岡秀人理事によると墳丘表面で、築造以前の様子を示す弥生最末期の土器などが見えたという。

森岡理事は「古墳の詳しい状況を実感できた。今回得た知見や印象によって研究が加速するのでは」と話し、

今後の陵墓公開に向け「国民の文化遺産として大切に守るべきもの。宮内庁とさらなる協力体制を目指したい」と強調した。

研究者らは午後、宮内庁が管理する西殿塚古墳(同県天理市)も調査する。 92日本@名無史さん2018/10/25(木) 02:11:55.23

弥生時代以降に奈良湖なんてない

650日本@名無史さん2018/01/31(水) 23:03:02.66

元ねた見つけたわ

国土地理院時報(2000 no.94)

「近畿地方の古地理に関する調査(国土地理院地理調査部)

http://www-im.dwc.doshisha.ac.jp/~nihei/nara/index.php?%C6%E0%CE%C9%CB%DF%C3%CF%A1%A7%C3%CF%B7%C1%A1%A6%C3%CF%BC%C1%A1%A6%BF%E5%B7%CF

657日本@名無史さん2018/01/31(水) 23:12:52.10

>>650のリンク先にある「奈良盆地の地形学的研究」53ページに

>なぜなら、奈良盆地が更新世以降において湛水し湖沼化したという事実は認められない。

とあるな 93日本@名無史さん2018/10/25(木) 02:13:21.06

660日本@名無史さん2018/01/31(水) 23:18:00.17

奈良県遺跡地図Web

http://www.pref.nara.jp/16771.htm

664日本@名無史さん2018/01/31(水) 23:21:12.40

データベース名 遺跡

ID 11A-0104

市町村 川西

遺跡名 下永東方遺跡

所在地 磯城郡川西町下永東方

種類区分 集落・町屋,社寺

時代区分 縄文,弥生,古墳,奈良,平安,鎌倉,室町

時代詳細 縄文・晩~古墳・後、奈良~室町

遺跡概要 方形周溝墓、井戸、掘立柱建物、区画溝

遺物 縄文、弥生、土師、須恵、黒色土器、中世土器、木製品、石器、石製紡錘車、土馬

文献・備考 白米密寺伝承地、『下永東方遺跡』(文化財報86)2001、

『奈良県遺跡調査概報2003年度第1分冊』2004、『奈良県遺跡調査概報2004年度第1分冊』2005

668日本@名無史さん2018/01/31(水) 23:24:19.31

データベース名 遺跡

ID 11A-0123

市町村 川西

遺跡名 下永東城遺跡

所在地 磯城郡川西町下永東城

種類区分 集落・町屋,墓・墓地

時代区分 縄文,弥生,古墳,鎌倉,室町

時代詳細 縄文、弥生・中、古墳・前~中世

遺跡概要 方形周溝墓、土坑、掘立柱建物、井戸

遺物 石器、弥生、土師、石釧、木器

文献・備考 『下永東城遺跡』(文化財報103)2003 94日本@名無史さん2018/10/25(木) 02:14:27.39

674日本@名無史さん2018/01/31(水) 23:37:38.33

http://www.ksmt.com/panorama/130501nara/130501nara.htm

>2013.5.1 Kashihara 橿原

>飛鳥を自転車で回ろうと思い近鉄橿原神宮前駅へ。

>まず奈良県立橿原考古学研究所付属博物館の「5世紀のヤマト~まほろばの世界~」を見学。

>5世紀の遺跡から出た資料が展示されており興味深いのですが、最も興味を引いたのが5世紀の地図。

>古奈良湖は既になく、奈良盆地全体が陸地をして描かれています。

(略)

>橿原考古学研究所の受付の方にお願いすると、水田の発掘担当者の方に直接話を聞けることになりました。

>運が良かったようです。

>担当者の方の話によると、

>

>1.縄文後期の遺跡が奈良盆地の一番低いところにも存在するので、縄文後期には既に古奈良湖は消滅していたと考えられる。

>法隆寺付近に古奈良湖が7世紀頃まであったという説は、どうやら間違いのようです。 95日本@名無史さん2018/10/25(木) 02:16:11.56

96日本@名無史さん2018/10/25(木) 02:18:12.91

97日本@名無史さん2018/10/25(木) 02:19:53.40

98日本@名無史さん2018/10/25(木) 02:27:35.10

増殖する六拾弐病患者

「俺の歴史的大発見を発表させろ!」地方の博物館に急増する“歴史的新発見おじさん”たち

https://www.excite.co.jp/News/entertainment_g/20180527/Cyzo_201805_post_163508.html

歴史ブームも、光あるところに影がある。

若い世代には歴史をテーマにしたあらゆる形態の作品が人気を博したり

『応仁の乱』や『観応の擾乱』といった、マニアックなジャンルの歴史書がベストセラーとなる昨今。

だが、人気の裏にはさまざまな問題もあった。

「突然やってきて、展示物などに持論を語った上で

『自分がやってきた研究成果を発表する機会をつくってほしい』

という人が、最近多いんですよね」

そう話すのは、近畿地方にある郷土資料館の職員だ。

すでに10年あまり資料館で働いているが、最近になり、

リタイアした団塊の世代による独自研究の「持ち込み」が増加しているという。

「ちゃんと、これまでの歴史を学んだ上で新たな視点を提示するような研究なら聞く価値があります。

でも、だいたいはトンデモ論。

原典になる史料や基本文献、学術論文をあたることもなく、

一般読者向けの軽めの本だけをたくさん読んで

『これまでにない発見をした』という人が多いんですよ」(同)

その「発見」の内容もさまざまだ。

長らく論争になっている、邪馬台国がどこにあったのかについて持論を述べる人もいれば、本能寺の変の真相を語る人もいる。

だが、もっとも多いのは、その地域に関わるものだ。

「どこの地域でも在野の郷土史家という人はいます。

でも、持ち込みをするようなタイプの人は、そうした人々にも拒否されています。

なにせ、地域の古い神社の由緒をもとにオカルトを論じたりとかするんです」(同) 99日本@名無史さん2018/10/25(木) 02:33:49.46

>>540

>学会が認めてないなら どうして もう

「奈良県の纒向遺跡で魏志倭人伝にいう「宮室」にあたるとも考えられる遺構が出土するなど、この問題に関する新たな発見が続いている」

って教科書に載っちゃってるの? <

教科書会社や執筆者が、安部自民や右翼マスコミや、文部省や学会に忖度して、

「南→東」などの嘘つき騙しの大和説に協力して、

国民や高校生を騙そうとしたから。 100日本@名無史さん2018/10/25(木) 02:52:50.59

>>28

前方後円墳の築造工程は、長野県の森将軍塚古墳の調査で判明しており、後円部と前方部は段階的に一体築造されて完成したと考えられていて、後円部をまず完成させて埋葬と儀礼を行い、その後に前方部が造られたとするFAQ23の主張とは異なる。

参考:(考古学と自然科学 古墳造りの技術 荒井仁) 101日本@名無史さん2018/10/25(木) 02:56:12.35

>>550

>外来土器は発掘された土器の15%程度 数パーセントはウソ

あと祭祀関連遺構では外来土器の比率が30%程度まで上がる

各地の人が祭祀のために纒向まで来ていたことが示される<

「外来土器が多く来れば首都」であったんなら、

筑紫や弥生銀座は、

筑紫→纏向は0で、大和→筑紫も非常に少なく、

また筑紫へは、西日本全域や半島からも大量の搬入土器があるから、

弥生銀座の方が首都にあった、という事になる。

そして、纏向の祭祀は、

九州倭國の「東征毛人五十五國」の中の東征将軍の新規支配の一国で、

その市の祭祀であったんだろう、という事になる。 102日本@名無史さん2018/10/25(木) 03:04:47.41

>>32

勝手に、ヤマトとカワチは対概念である、と主張されてもなあ。

そのヤマトの語彙の由来と意味について、奈良で発祥したものかどうかを問うているわけであって、カワチと対概念だからといって、ヤマトの語彙と意味が奈良発祥であるとの証拠にはならんわな。 103日本@名無史さん2018/10/25(木) 03:09:18.78

>>552

>土器についてはいわゆる東遷説の否定の材料になってるな

九州からやってきたなら纒向でも九州の土器が見られなければおかしいと

逆に九州では畿内の土器が見つかるから畿内→九州の動きが確認できる<

大和説や纏向説は、土器の上納された方が首都だ、と言って来たんだから、

筑紫→纏向の土器搬入は0で、

大和→筑紫の土器搬入は僅かで、河内や播磨→筑紫の搬入の方が多く、

筑紫へは、西日本全域や半島からも大量の土器搬入もあるから、

筑紫への土器上納が列島最多である事になり、

筑紫が首都であった事になる。 104日本@名無史さん2018/10/25(木) 03:11:22.55

>>556

「南→東」などの嘘吐き騙しの大和説は、

殆ど嘘ばかりで出来ているんだな。 105日本@名無史さん2018/10/25(木) 03:13:14.52

>>102

山と川は対概念じゃないのか?

いちゃもん低レベルすぎ 106日本@名無史さん2018/10/25(木) 03:14:02.81

>>35

唐津から東南の佐賀の嘉瀬川河口に出て、そこから有明海を南下してまず投馬国に着く。

これが魏志倭人伝の行程。

瀬戸内海は唐津から東北の方向にある。

魏志倭人伝の「東南→南」ではなく、「東北→東」の方角を採用していることについて、一言言及が必要だろう。

それなくしては、恣意的な選択と謗られることになる。 107日本@名無史さん2018/10/25(木) 03:14:13.74

>>561

「南→東」などの嘘吐き騙しの大和説は、

なぜ?まったく証拠を出さないのだろう? 。

ふしぎだな 。 108日本@名無史さん2018/10/25(木) 03:20:23.74

>>566

>テンプレでは投馬国5万戸は吉備あたりだよ<

「南≠東」に拠って、テンプレも、×。 109日本@名無史さん2018/10/25(木) 03:22:44.07

>>568

>もうちっと論理的に話してくれないか? <

「南→東」などの嘘吐き騙しばかりの大和説に対して、

無い物ねだり。 110日本@名無史さん2018/10/25(木) 03:23:28.39

>>36

その千余里が問題。

魏晋里は1里434m。

千里は434km。

鳥羽から400kmで千葉の房総半島を越えて太平洋に出てしまう。

そんなところに倭種の国々はないがな。

かりにあったとして、それがわざわざ特記することか? 111日本@名無史さん2018/10/25(木) 03:28:48.96

>>577

>帯方郡から七千余里進んで対馬へ向かって海を渡り始めろのはどこのなるの?

千余里の距離を魏晋里の1里434mで計算すると、七千里は3,038kmになるけど。<

その「魏晋里の1里434m」っていうのがインチキ騙しであったの。

「魏朝西晋朝は短里」であったの。 112日本@名無史さん2018/10/25(木) 03:29:18.62

113日本@名無史さん2018/10/25(木) 03:34:37.66

>>41

纏向遺跡の大型建物群の前身かとされる近江の伊勢遺跡をみても人が居住した痕跡はなく、このように纏向遺跡の大型建物群が造られる直前に人の住まない祭祀施設が現れていることは、纏向遺跡も人の住まない祭祀施設と墓域である可能性が高い。

普段、無人の祭祀施設に祀りのときに外部から祭祀者たちがやってきて、所定の祭祀儀礼を行ったとするほうが合理的だ。

人が住んだ痕跡がないのにわざわざ人の住む宮殿とみなすのは、何か予断があるのではないか。 114日本@名無史さん2018/10/25(木) 03:37:35.38

>>590

>学会が認めてないことを なぜ学者が書き 文科省が許可するんだ? <

学会や大和説学者や教科書会社の「南→東」などの嘘吐き騙しを、文科省が承認応援したから、

文科省が許可した。 115日本@名無史さん2018/10/25(木) 03:47:13.04

>>611

>「これまでの周辺の調査成果から推定すると、

これまで一連の調査対象となった徴高地上が3世紀前半代に経向遺跡の中心的な人物がいた

居館域であったと考えてほぼ間違い無いと思われます。」桜井市教育委員会<

何だこれは?。

「庄内3」は3世紀末だから、

3世紀前半代なんていう桜井教育委員会は、全くの嘘吐きではないか。 116日本@名無史さん2018/10/25(木) 03:50:12.77

>>50

倭國大乱を桓霊の間とした場合、「其国」の始発は70年くらいになる。

帥升が朝貢したのは107年であるので、「其国」が帥升の国に掛かることはない。

西暦70年頃は、奴国が後漢に朝貢した57年からわずか10数年後。

卑弥呼の倭國、すなわち「其国」は奴国の延長線上にあり、北部九州に倭國があったと考えるのが合理的。 117日本@名無史さん2018/10/25(木) 03:58:34.79

>>638

>つまり陳寿は自分で行程を書いて、

倭人国がちょうど会計東冶の東に相当する場所にあると理解した<

この大和説男は、またウソを付いて、国民を騙そう、としている。

陳寿が推定したのは「会稽東治之東」であって、「東冶」ではない。

>そんな場所に日本列島はないから、方位は間違ってるし、使った単位は1里400m台 <

会稽東治之東にほぼ九州島付近があるから、方位は間違っていないし、

使った単位は1里76.5m位の短里。 118日本@名無史さん2018/10/25(木) 04:03:49.71

>>644

>>仲哀天皇の王宮は、なぜ畿内ではないのだろうか。。。<

>九州征圧のためじゃね?<

おそらく、仲哀も、九州倭国の将軍的な地位だ、

という大和伝承があったから、なんだろうねえ。 119日本@名無史さん2018/10/25(木) 04:05:43.56

>>59

FAQ氏は、行程の南端に卑弥呼の都になる場所がなく、海であることを根拠に行程の方位と距離に誤情報がふくまれていることが明らかだと断じている。

しかし、そこが海であり、陸地がないことと、方位と距離が誤っているかどうかは別のことであり、海であることは方位と距離が誤りだとする根拠にはならない。

そのような判断ミスがあると思う。

この判断ミスに立脚してなす論では、正しい結論に行き着くことはないと思う。 120日本@名無史さん2018/10/25(木) 04:09:06.21

>>649

自分の書いた文章を誤読するわけがないから、

道里を計ると会稽東治之東だっていうのは、

倭人伝に書かれていることで、正解釈である。

しかるに九州島がほぼ会稽東治之東にあるから、

ゆえに南水行の南は東の間違いにはならない。 121日本@名無史さん2018/10/25(木) 04:15:09.69

>>120

>しかるに九州島がほぼ会稽東治之東にあるから、

追い詰められた九州説はこんなウソをつく

そしてどんどん堕ちていく 122日本@名無史さん2018/10/25(木) 04:15:19.61

>>73

倭人伝の行程記述が、古代中国人に倭人の土地が南方にあると誤らせた原因だとするのは、間違い。

古代中国人は、戦国時代頃には黄海沖に神仙郷があると信じていて、その神仙郷にあるのが倭人の土地だと観念されるようになるのは後漢へ奴国が朝貢してから。

そのゆえに、奴国は倭の極南海にあるとするデータが残された。

倭人伝の行程はそうした観念に立脚したものであって、倭人伝の行程記事が古代中国人の倭人の土地の位置を誤らせた原因だというのは、本末転倒といえる。 123日本@名無史さん2018/10/25(木) 04:17:31.84

>>665

「南→東」などの嘘吐き騙しがバレた大和説は、

学問的にはもう瀕死で、

過去にこういう論争があったと語られるくらいの存在になってしまったな。

一般向けには、

奇抜な位置比定本で煽って商売の種にしてる奴のためや、

安部自民や文科省や学会に忖度して、

生きてる振りをさせられてるけれど ・・・。 124日本@名無史さん2018/10/25(木) 04:22:20.09

>>77

人が住んだ痕跡のない遺跡の中の建物を人が住んだ居館とみなすのは、いかがなものか。

建物群は祭祀施設とし、祭事のときに祭祀者らが参集したと考えるのが妥当。 125日本@名無史さん2018/10/25(木) 04:24:19.95

>>670

>>「折れ線的道のり距離」合計として邪馬壹國女王之所都への道のりは、

不彌國でほぼ終わっているが、

「自郡至女王國萬二千餘里」は、「女王國」への直線的距離記載。<

>それならどうやって

「折れ線的道のり距離」合計として邪馬壹國女王之所都への道のりが