�������ȗ��R�ɂ�鏑�����݂̍폜�ɂ��āF �����p�V �Ƃ݂������:�y�d�C�z���_�E��H�̎���y�d�q�z Part20 YouTube����>2�{ ->�摜>92��

����A�摜���o �b�b

���̌f����

�ގ��X��

�f���ꗗ �l�C�X�� ����l�C��

���̃X���ւ̌Œ胊���N�F http://5chb.net/r/denki/1659183910/ �q���g�F http ://xxxx.5chb .net/xxxx �̂悤��b �����邾���ł����ŃX���ۑ��A�{���ł��܂��B

�d�C��d�q�̗��_�I�Ȋw�K���Ă���l�̂��߂̎���ƉX���b�h

�y�d�C�z

�@�E�Ód�C��Î��C��d�E����E����C��H��Ód��d���U��

�@�E������H��𗬉�H(�����g��c�g��O�������)���H�Ԥ���U��t�B���^�

�@�E�e��u���b�W��l�[�q�萔��ߓn���ۤ���z�萔��H��i�s�g���

�@�E�d���C�w�ƃx�N�g�����

�y�d�q�z

�@�E�d�q�����A�d�q�f�o�C�X�A�����̍H�w

�@�E�d�q�ǁi�^��ǥ�B���ǥ���d�Ǔ��j

�@�E�����̑f�q���H(�_�C�I�[�h��g�����W�X�^�FET��I�y�A���v���)

�@�E�A�i���O��H(�᥍����g��)�A�f�W�^����H�A�d����H��

�y���ʥ���z

�@�E�d�C��d�q�Ɋւ��鐔�w���������w

�@�E�d�C��d�q�v����e��藝��d�C�d�q�ޗ���f�q����䗝�_�ȂǁB

���X�Ɋւ��邱�ƁB

������x���̖ڈ��͕��L������Z��H���`����`��w�ȏキ�炢�B

���e��d�C��d�q�֘A���i�擾��ڎw���Ă�������ǂ����B

������́u���G�����v�̊��p�A�摜��UpLoad����������܂��B(URL�͏��S�҃X���Q��)

���ߋ��X���@(����6�X���̂�)

Part19�@2020/06/17�@�`�@2022/07/07

http://2chb.net/r/denki/1592358268/ Part18�@2019/01/12�@�`�@2020/06/04�@

http://2chb.net/r/denki/1547261291/ Part17�@2018/04/11�@�`�@2019/01/10�@

http://2chb.net/r/denki/1523418949/ Part16�@2017/07/15�@�`�@2018/04/08�@

http://2chb.net/r/denki/1500113179/ Part15�@2016/04/23�@�`�@2017/07/15�@

http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1461380431/ Part14�@2015/07/18�@�`�@2016/04/23�@

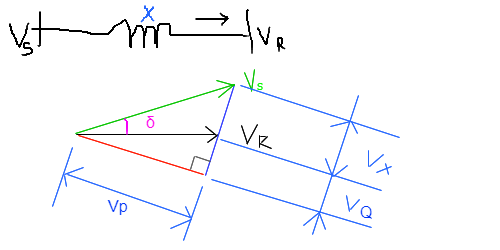

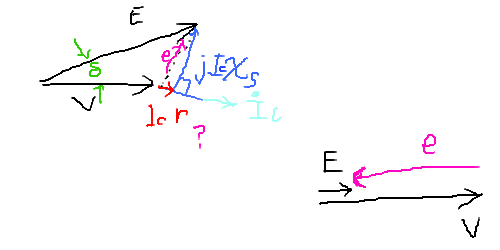

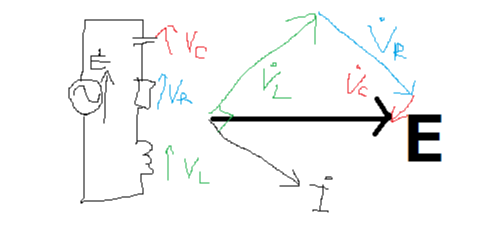

http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1437146128/ ��d�[Vr�@���d�[Vs�@���d�H�̃��A�N�^���XX�̂Ƃ���

�L���d��P�Ɩ����d��Q�����߂�Ƃ������ɂ��Ď���f��

Vr�̈ʑ�����0�Ƃ���Vs���ڃ�

�ŏI�͓e���p�A�����Ƃ��Ă̗�����

�L���d�͒S�����̓d��Vp

�����d�͒S�����̓d��VQ

���H���A�N�^���X�ł̓d���S����Vx

�ŁA�����Ă���ł��傤���H�H

>>2 �}���܂������Ȃ��Ȃ����̂ŕs�m��������ǂ����炭����ł悢

�������̖��͐}���I�ɂ�炸���f�v�Z�����ق��������葁��

\dot{Vr}=Vr, \dot{Vs}=Vs exp{j��}�ƒu���d���t�F�[�U�����߂�

��d�[�d�� Pr+jQr=Vr�~�i�d���̋����j�̂悤�Ȋ���

����Ȃ��E�E�E�@�͔͉����̌o�H��

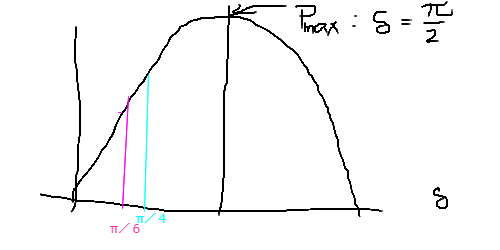

P=Vs*Vr* sin(��)�^X

�ɂȂ��ĂāA�Ȃ�ł����P�����܂�˂�E�E�E����

��̓I���l�őg�ݗ��ĂĂ݂āA���̎��ŋ��߂�P����

�@R=P/I/I�@�Œ�R�l���߂Ă݂��炿���Ƃ��Ƃ܂��Ƃ����A����͂�ӂ�����[�E�E�E

�x�N�g���ς��A�T�C�������Ă邩����ς��A���s�l�ӌ`�̖ʐςȂ̂��B���₵��������ł悭����d�͂Ɉ�v��������Ȃ��B�B�B

>>4 �d�͂͒�R�����ɗ����d�����킩��� I^2 R ������

VIcos�ƂƂ��\�����̂͂悭�m��ꂽ�Ƃ���

VI*�i����)=VI{cos��+jsin��} �����߂邱�ƂɂȂ�

���������b����Ȃ��H

P=Vs*Vr* sin(��)�^X�@�@�@���q�����I���|���āA ���������ւ̋��d�Ɠ��ʐϖ@�A�����G�l���M�E�����G�l���M�̖��ł���

�����G�l���M���w���ʐς̉��[�̕ӂɒ��ڂ���ƁE�E�E

�E�Ȑ��̓��A�N�^���X�o�R�ő��d�\�ȃG�l���M���w���Ă���

�E���d�H���A�N�^���X���Q�ɂ���ēd���d���������Ȃ����牺���̋Ȑ��܂ł͖���������ɑ��d�ł���

�E���d�@���߂ł̒n�����̂̏ꍇ�͓d���d����������̂łقڐ����ɂȂ��Ă��܂�

�Ƃ��������Ǝv���̂ł����A���˂Ă��n���_�ŘR�d����d���̎d�������Ă���

�����G�l���M�ƌ����ƂɈ�a�����o���Ă��鎖�͕\�����Ă���܂����A

���̐}�̓�̃P�[�X�@�b�@���@�̏ꍇ�A�n���_�����d�@�Ƌ߂����̕���

�����G�l���M�̖ʐς͑傫���Ȃ�A�i���̕����j��葁���܂ʼn�������A�Ƃ���������

�v���܂��B�������A�ɏ���R���傫�ȕ��ׁ@�ɑ�������̂ł����

�傫�ȕ��ׂ��q������ނ����]���ɂ����Ȃ�x���Ȃ�̂ł͂Ƃ������O���o���܂��B

���̈�a���́A�ǂ̎��_�ł̌���������Ȃ̂ł��傤���H�@�������E���������Ȃ��Ⴗ�i^p^;�j

>>7 ���m�Ȍv�Z���K�v�Ȃ�̏�_�̏���d�͂������ł��Ȃ��̂͊ԈႢ�Ȃ�

�������C��ʓI�Ɉȉ��̂��Ƃ�������

�E���d�@�̃C���s�[�_���X�͔�r�I�傫�����������A�N�^���X��1p.u.�C�ߓn���A�N�^���X��0.3p.u.���W���l

�E���d�p�ψ���̃C���s�[�_���X��0.1p.u.���W���l

�E�]���āC���d�[�ł̃��A�N�^���X�͏��������ς����Ă�0.4p.u.���x���Ⴆ��275kV500MVA��Ŗ�60��

�E�̏�_�̒�R���͂�����͂邩�ɏ������ł��낤���̏�d���̗͗��͏���������قǂ̗L���d�͂͏���Ȃ�

�X��

�E���ʐϖ@�ň��S���̌��ʂ邽�߂ɂ͉����G�l���M�[�͑傫�߂Ɍ��ς������ق����������̏�_�̏���d�͂��l�����Ȃ��ق������S���ƂȂ�

�Ƃ������Ƃ����邾�낤

���ʐϖ@�͂����܂ŊȈՂȂ��̂ł��茤���I�Ȑ��m�����K�v�Ȃ瓮�h���������������ƂɂȂ�

�ڂ�������������肪�Ƃ��������܂�(�y����

�o�[�u���E����DAC701��A

������ł�(^p^)

�u�����d�͂̕����͒x�ꖳ���d�͂𐳂Ƃ���v

���������o��̈Ӑ}��Ӗ����z���g�����̂ł���

���̐��ł́A���w�I�펯�Ƃ͋t�ɁA

�������̏㑤�ɂ���Ƃ������Ƃł����H�H

>>11 �����d�͂͗L���d�͂̂悤�ɖ��m�Ɂu�����v�����߂�����̂ł͂Ȃ��̂ł��Ƃ��ƕ����͂��܂�Ӗ��������Ȃ�

�������U�����Ɨe�ʐ��Ƃ͑ł����������̂Ōv�Z�㕄�������߂��ق����s�����悢

�Ȃ̂Łu���v�Ƃ��ĕX��ǂ��炩�Ɍ��߂Ă���

�d�͍H�w����ł͎��p��x��̖����d�͂��������Ƃ����|�I�ɑ����̂Œx��𐳂Ƃ���K��������

�H�ƌn�̋K�i�iJIS�Ȃǁj�ł��x��𐳂Ƃ��Ă���

����d�C��H�̗��_�I�戵���ł͕��׃C���s�[�_���X�̋����̕����ɍ����Đi�݂𐳂Ƃ��邱�Ƃ��i���Ȃ��Ƃ������ł́j����

�����Ƃ����׃A�h�~�^���X�̋����̕������̗p����Ȃ�x�ꂪ���ɂȂ�̂ŗ��_�������������Ă���������ԈႢ�Ƃ����킯�ł͂Ȃ�

���[�@������肪�Ƃ��������܂�

���A���݂܂�����ƍ��͂�߂Ƃ��܂��@���₷�鎖���̂��p�����������e�ȋC�����Ă����Ƃ����܂���

>>13 >>12 �̓C���s�[�_���X�ƃA�h�~�^���X���t�ł���

�������������d�͓͂d�͍H�w����ȊO�ł͂��܂�g��Ȃ��̂�

�g���l�������֗��ł����낵������

�R�C���͖����d�͂�����R���f���T�͖����d�͂�����Ȃǂƌ�����������܂�

�p�E���t���C���t���̒��ꂽ�ۑ��N�^�w�K�Ƃ����̂��������܂���

����͊w�K�Ҏ��g���w�K�����������I�ׂ���̂ŁA���̕��@�_�Ƃ���

�����̒m�肽�����Ƃɂ��ď������Ē���

�Ȃɂ�m�肽���̂����ꉻ���鎖�Ŗ��_�𖾂炩�ɂ��Ă������̂������悤��

�C�����܂��i����o���j�̂Ł@����ɕ킢������ƁF

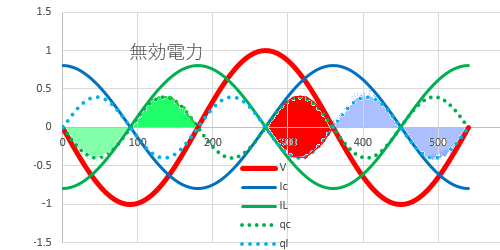

�d������ɕ���ɐڑ������Ɠd�����ʂȂ̂�

�C���_�N�^�ւ̓d�����x���ɂȂ�

�L���p�V�^�ւ̓d���͐i���ɂȂ�܂�

���d�o�H���ƒ���ڑ��œd�����ʂɂȂ�̂�

�C���_�N�^�ɐ�����U���d���͐i���ɂȂ�

�L���p�V�^�ɐ����闭�܂����d�ׂ̓d���

�x���ɂȂ�A�Ƃ����̂���ɐG�ꂽ���]�̃��J�j�Y���ł���

�d�������₷���̃A�h�~�^���X�ɒ��ڂ���Δ��]����Ƃ����̂�

�Ӗ����悭�킩���Ƃł��E�E�E�E�������@�t���\�L�ɂ��Ă�

���ۂ̓d���̕����������ׂ����Ȃ��A�����͕ς���悤�ȁH

��Ȃ��痝�����ā@������Ȃ��B

�������d�͂ƁA�L���d�̘͂a���A�r�̔�������瑊�d�͂ɂȂ����

>>16 ����l����������H

�u���d�͂͂����Ȃ�d���E�d���ł� p(t)=v(t)�~i(t)

�����Ō������ς�邪�����Ɂu�����v�Ƃ����T�O�͂Ȃ�

�����d�͂͐����g�𗬂������ꍇ�֖̕@�������

�L���d�͓��l�ۑ���������̂ł悭�g����

���₢��@�l����̂́@�����낢���I(^p^)

���ׂƂ��ĕ���̂₢�A�d�������ʂœd���������Ȃ�(�t�})����

�x���̂����A�i�������Ƃ����̘b�܂���ƁE�E�E

����H

�u�R�C���͖����d�͂�����R���f���T�͖����d�͂�����v

�������t��@�O�M�M�M�M

���������ā@���f�d�́��d���t�F�[�U�~�d���t�F�[�U�@�Ƃ��l���ĂȂ����

�t�F�[�U�ɂ͓��ς��O�ς��Ȃ�

�����������܂��ŁI�H�@(^p^;�@�m�����Â��ăT�[�Z��

�t�F�[�U�F��2Vsin(��t+��)�@�� Vexp(j��) �̂悤�ɕ\�����@

�����A�ɍ��W�n�̂��Ƃ���������������̂�;^p^)

>>17 �����ق��Ă����Ȃ��̂ł����H

>>26 �t�F�[�U�́�2Vsin(��t+��)��Vexp(j��)�ɑΉ�������v�Z�@�Ȃ̂Ŗ{���͋Ɍ`��

���������̎����E������sin(��t+��)�����@�藝�œW�J�����Ƃ��� sin��t ������ cos��t �����ɑΉ�����

����ŃC���s�[�_���X�� R+jX �̂悤�ɒ����`�����{��������ǂ����

��R^2+X^2 exp(����) ��=arctan(X/R) �̂悤�ɕϊ����邱�Ƃ͂悭����

�d�́��d�����d���@�̊W�͂���킯��

>>29 �u���d�͂͂���ł���

�t�F�[�U�͌𗬌v�Z�̃e�N�j�b�N�Ȃ̂ł����͂����Ȃ����Ƃ�����

�𗬓d�͓͂��ɂ����ŊԈႦ��l�͉��x�ł��ԈႦ��

>>25 �̎� Vexp(j��v)�~Iexp(j��i)=VIexp�oj(��v+��i)�p

�̎����� VIcos(��v+��i�j �ɂȂ�̂œd�͂�\���Ă��Ȃ��ł���

�ʑ������K�v�Ȃ̂Ɉʑ��̘a�ɂȂ��Ă���

�Ȃ̂łǂ��炩�̋������Ƃ��Ĉʑ����ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ�

��������Ƌ����͓����ɖ����d�͂�\�����ƂɂȂ�

�����łǂ���̋������Ƃ邩�ɂ���Ė����d�͂̕������ς��

�d���̋����~�d���Ƃ���Ɩ����d�͂͐i�݂���

�d���~�d���̋����Ƃ���ƒx�ꂪ��

�L���d�͂����Ȃ̂��A�����d�͂����s�瑊�d�͂Ȃ̂��A�̘b��

>>31 �u���f�d�́v�i�d�͂̕��f�\���j�̕��������߂��܂�

�������L���d��

�����������d��

��Βl���瑊�d��

�ӂ��[���͂��Ă���

�������[�u�����Ⴍ���܁[�I�@�����Ⴍ���܂̂Ȃ���

�ނȂ̂��{�C�Ŋ��Ⴂ���Ă�m���

�x�N�g���}���Ɨ������₷���C�����Ă��肪�Ă����肪�Ă�(^p^)

�t�F�[�U����u���l�����o���e�N�j�b�N

>>6 �@���ȃ��X

���̌v�Z�́@Vr�̐�̕��ׂ��A

��R�ƃC���_�N�^������ɍ\������Ă���ꍇ�̂��́B

Vr�̐�ɂ͕���ɂ��e�핉�ׂ��ڑ������̂�

���̍\�������ł܂��Ƃ��Ȍ��ʂƌ�����͎̂����������Ǝv���܂����̂�

�P�����܂��@�ւ�����̂����ǂ��Ȃ����ˁG�����(^p^;

�w�̂Ȃ��㔼�g���̂悾��j�Ɣl���Ă����l���A�ǂ낭�̂���������

>>38 �@�^��_�⑫�B

Vr�̐�Ɍq����Ă镉�ׂ̓��A

����̒�R�����ɗ����d����

�x�N�g���̌�����Vr�Ɠ����Ȃ��ȁB

2019���d���@�d�͊Ǘ���Q���������Ƃ��Ă��邳�Ȃ��Ő������^��Ȃ�ł���

�ݖ�u�}�Ɏ����悤�ɁA���d�@��蒼�A�N�^���XX�������d������ĕ��ׂɗL���d��P,

�����d��Q���������Ă���ꍇ���l����B

�����ɑ��d�[�d����Vs�ڃA��d�[(���ג[�j�d����Vr��0�Ƃ���B

�܂��A�����d�͂̕����͒x�ꖳ���d�͂𐳂Ƃ���B�v�Ƃ����ݖ₪�����āA

�o��͑����̂ł����t���}�͍����̕����ł��B�F�t���͎̂����`�������܂����B

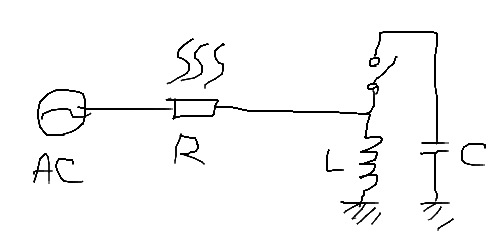

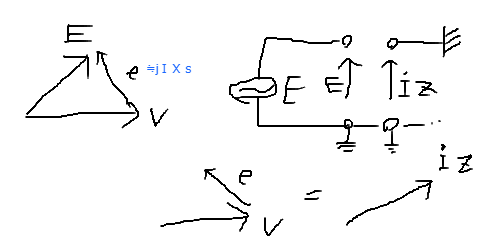

�ӂ��[������������ƁA���Ƃ���R��C������Őڑ�����Ă���ꍇ�A

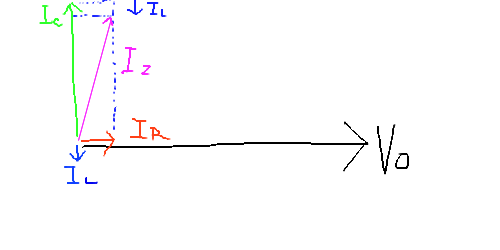

��R�ɗ����d��I1�ƃL���p�V�^�ɗ����d��I2���l����Ɛ}�̂悤�ȊW�ɂȂ�Ǝv���܂��B

I1�̃x�N�g����Vr�̕����ƈ�v���AI2�̃x�N�g����I1�ƒ�������Ǝv����ł��B

�����d����Iz�͍����x�N�g���i�Ίp���j�ƂȂ�̂��ȁA�ƁB

IzZ��Vr �ŁA���A�N�^���X��X�́@���ʂ̂��߂�XL�Ɛ}�ł͏����܂�����

�������炪����̖{��ł��B

jXL�����A�N�^���X�ɂ����ėU�������N�d�̓x�N�g��IzjXL��

Iz�̃x�N�g���ƒ�������A�ƍl���܂����@���̔F���͐������ł��傤���H

�܂��AIz���㑤�ł����������E����Ɓ@��E�������Iz�ƒ�������IzJXL�͓|��Ă����܂�����A

Vs��Vr�ƂȂ�͂��ł��B���ꂪ�t�F�����`�����Ȃ̂��ȁA�Ǝv�����̂ł������̗����ł����Ă܂��ł��傤���H

�ݖ�Ƃ͊W�Ȃ������̎���ŋ��k�ł��i�O�O�G

���֖@�ł͋N�d�͂łȂ��ēd���~���ł�����B

�����܂��B�������t�F�����`��Ɠd���~���Ȃ̂�

���Ȃ��_���_���Ȗl�ɁA�P�ʂɂ��ċ����Ă��������B

>>42 �}�̂悤�ȉ�H�̗����Ƃ��Ă͂����ނˍ����Ă���

�������t�F�����`���ʂ͂��̂悤�Ȍ��ۂ������̂ł͂Ȃ�

>>44 ���ł͂Ȃ�

�C���s�[�_���X�ɓd��������Č����d���͌����ɂ�����炸�d���~���ƌĂ�

�d�C�w��n���h�u�b�N1967�N��1179�y�[�W�����p

�u���d���������ׂ̏ꍇ�C�[�d�d�������H�ɗ����ꍇ�ɂ́C���H�̃��A�N�^���X�ɂ��d���~

�������d�[�d���ɉ��Z����āC��d�[�d�����㏸����B���̌��ۂ�Ferranti���ʂƂ����B�v

>>46 ���肪�Ƃ��������܂����B

W/m/k �� W/(m*K) �ł��ˁB���肪�Ƃ��������܂����B

����̂��߂Ɋo���悤�Ǝv���̂ł����A

a/b/c �� a/(b*c)

a/b/c/d �� a/(b*c*d)

a/b/c/d/... �� a/(b*c*d*...)�@�Ƃ��������ł悢�ł��傤���B

�u�ŏ���a���K�����q�ɒP�Ƃŗ��āA�c���b c d... ���S������ɂ���Ηǂ��B�v

>>48 >>46 ����ł͂���܂������̗D�揇�ʂƓ����ƍl����̂�����

�Ȃ̂ŗᎦ�̂悤�� / ���A�Ȃ�ꍇ�͂��܂���ɂȂ�Ȃ�

�ŏ��̎���̂悤�� a/b�Ec �̏ꍇ�͂����܂��ɂȂ�̂� SI �ł̓J�b�R���g���Ə����Ă���

�ȑO�̏������ł́u�E�v���ȗ����� a/bc �̂悤�ȕ\�L�������̂ł��̒P�ʂŕ\���ʂ̈Ӗ��𐳂�����������̂����

42�t

�����܂�

�����[���A���d�H�̐Ód�e�ʂ͓�����H��͕��ׂƕ���ł��傤����t�F�����`���̂��̂��Ⴄ���˂��E�E�E������

���Z�q�\�L�̌�

���Ԓu�L�@�Ȃ̂��O�u�L�@�Ȃ̂���u�L�@(�t�|�[�����h�L�@�Ƃ��ėL��)�Ȃ̂��@�Ƃ��l����Ƃ������낢���J����(^p^)

��u�L�@���Ɓ@�����Q�̂Ƃ�a/���ƁA����������Ȃ����ǁ@�O�D�T�ɂȂ�Ɗ��҂��Ă����̂��ȁE�E�E

RPN�ȓd�쎝���Ă�l���܂��[�I�I �Ƃ��������w�͂ł�����@

http://calc.exinfo.biz/ �@���߂������@orz

>>50 ���ׂƐ��H�萔�͋�ʂ��Ĉ����悤�ɂ�����

���ׂ͐藣���邪���H�̑Βn�e�ʂ͐藣���Ȃ����C�ӂ̑傫���ɕς��邱�Ƃ��ł��Ȃ�

>>42 �͈���Ă͂��Ȃ�����肭�ǂ�����

�܂��͕��ׂ���菜�����H���Ό`��C-L-C�ŕ\���Ď�[�d�������߂Ă݂ẮH

���[��C�͓d������Ȃ̂Ō����Ȃ����猋��L-C�����H�ɂȂ�

�������Βn�e�ʂ���H���[�ɐU�蕪���Ό`��H�ŕ\���̂͂����܂ŋߎ�

�t�F�����`�𐳂�����������ɂ͕��z�萔��H�̒m�����K�v�ɂȂ�

LC���傭��łȂ�A�C�O�̃t�F�����`���ʂ̉���ӂ��[���}�@�݂����ɂȂ�܂���ł���

���ב��̃L���p�V�^�ւ�Vr����������̂�Ec���Ic�̌����������Ƃ킩��@�d���~����jIcXc

���d�H�̃��A�N�^���X�͓d�����L�Ȃ̂�IL��ɂ���]���ā@jjIcXL�� -IcXL

jIcXc ���ق�0�̂Ƃ��Ɂ@�C�O�̃t�F�����`���ʂ̉���ӂ��[���}�@�Ɉ�v���܂��ł��ȁA�����(^p^;

�{���ŔY��ł������Ɍ������Č��������̂ł����@�ʑ����ňËL����ꍇ

�L���p�V�^��ICE

�C���_�N�^��ELI�@���Ă����o�������֗��ł��肪�Ă��@���肪�Ă�(^p^)

�ԈႦ��

2019�N�d����� �d�́E�Ǘ��Ȗړ�����3(5)�ȃ��ł�����ǂ��A

>>54 �x�ꖳ���d�͂̒������i�ݖ����d�͂̏���R���f���T�ڑ��Ɠ���

�Ȃ̂œd�����㏸����

���d�@��ƕ���ƂŐi�݁E�x�ꂪ�t�ɂȂ邱�Ƃɗ��ӂ���

�悭�m���Ă����Ƃ���

���d�@�̐i���^�]����㎥�^�]���i�x��j�����d�͂���荞�ݓd���������邪�������萫�Ȃ�

�����̂�������肪�Ƃ��������܂�

�d���ł���������

�⑫

>>57 �͌n�����猩���ꍇ

�R���f���T���猩��@�i�ݓd�������ꍞ�ݒx��d��������o���Ă���

�@�@ �@�@ �Q__�@�@�@�@����

�x�ꖳ���d�͂ɑ��āA�i�ݖ����d�͂��Ԃ��đ��E������A

�Ⴆ�H��̔z�d�n���ɃC���_�N�V�������[�^��ڑ����ĕ��ׂ��|����

���[��E�E�E�v��LC�����H�ł���ˁB

SC�̐i���d���͏[���d���Ɂi����d���ʑ�����݂�j�i�������܂܁A

�U�������ׂւ̒x���d���́i����d���ʑ�����݂�j�x���̂܂܁A

�傫�������ăo�����X�������ꍇ�ɗ��҂����E����

�L���q�z�t�̖@����낵���������o���a�̓[���ŁA�n������̓d���l���O�ɂȂ�A

�Ƃ������Ƃł�����i���R���f���T�̏[���d�d�����̂͐i���̂܂܂��Ǝv���܂���B

���������Ȃ���t���[�n���h�Ƃ͎v���x�̍�}���(^p^)�J�J�J���掩�^

���I�@�p�����������܂����̂ł��ꂩ��ǂ�ł��܂��T�[�Z���G

https://jeea.or.jp/course/contents/03301/ >>62 �d�C��H����͂���ꍇ�d����d���̌��������炩���ߌ��߂�

�d���͑Βn�d���ł��܂���͂Ȃ����d����

�E�n�����畉�ׂɗ��������𐳂ɂƂ�̂�

�E���ׂ���n���ɗ��������𐳂ɂƂ�̂�

�ɂ���Ĉʑ���180������Ă���

���ꂪ�����̂���

���Ȃ݂ɗL���d�́E�����d�͂Ƃ��ۑ���������̂�

�d�͂����������d���ɒu���������ɍl�����ق������������Ȃ�

����̓G�N�Z���搶�ɍ�}���Ă��炢�܂�����(^p^;

�i�������d�͓��ł��{�����������炵�đO��ŏ[�d�E���d��

�J��Ԃ��Ă��Đi�������d�͓��ŏ[���d���o�����X���Ă��āi�Ζʐρj�A

�n�w�����d�͓��ł����l�Ƀo�����X�i���݂�F�ʐρj�A

���ꂪ�͗����P���Čn���������d����}�����Ă���Ƃ���

���������ăo�����X�i�Ԗʐρj�A

�i�����I��Y���̂O����Ȃ��ā@�x�ꂩ�i������

������݂���Ƃ����̂��Ȃ��Ȃ��E�E�E������

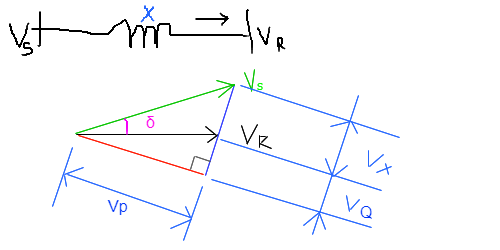

>>65 Ql �� Qc �͏u���d��

�����d�͂ł͂Ȃ�

�����d�͉͂�H�̏�Ԃ��ς��Ȃ���� VIsin�ӂŕ\�������l

�ӂ̐����ɉ����Ė����d�͂̕������ς��

�킩��ɂ�������ǂ����������̂ƍl���邵���Ȃ�

������ς��Ƃ����������������肪�Ƃ��������܂��B

�w����Ă̂͌Â��A�ȂƑ����c�_�ł�����

���N�Ƃ���������i�����j��@�����A�������Ȃǂ̕����̔�����

�����킯�ŁA�n�������Ŗ����������Ƃ���ƕ����Ƃ��a瀂�

�w��I�펯�Ƃ͈قȂ錩���ɂȂ肩�˂Ȃ��댯���܂��B

�@�x��𐳂Ƃ����A�����d�͂̔��������Ƃ��������A

���������d�C�d�͔��ł̕����I�f�{�̗L����₤�̂��A�d���̎�����

�����Ȃ낤�Ȃ��A�Ǝv���A�ᔻ�I���ӎ������X�ɂ��˂Ȃ�ʂ�

�����܂Ŏc���T�Ԃ��傢�̍��A�v���Ă���܂��ł��A�͂��B

�x�X�X�~�}�Z���V�K������ł�(^p^;

�����炭�ψ���e�ʂ̖��ł���͉ˋ�̘b�ɂȂ�̂ł��傤���A

�������Ӑ}�I�Ƀt�F�����`���ʂ���ԉ����Ď��v�n�̓d�����҂����ꍇ

�����d�͂���Ȃ��L���ȕ��ׂ̑��厞�ɂ͂ǂ��Ȃ�̂ł��傤�B

�d����������Ɠd���~���ɔ����d���������Ă��܂��@�ȂC����������ł��������G

����ϕ�����R��H�Ȃ̂��Ȃ��E�E�E����ǁG(^p^;

>>68 ���������^������͂ʼn����ł���̂��d��1��2��Ȃ킯�ł���

�����ŎQ�l����NG�����ǎ����ł͉����Ă�������

>>54 �̓d��2��ߋ���E��2������^���Ă���Ă���

�����m�ł��傤���lj�

https://www.shiken.or.jp/answer/pdf/332/file_nm03/2019_2_2.pdf �d���̑傫������PQ�̊W��`�������̂���d�[�~���}

�ǂ����ł��[

����������ɂ����Đ���

> ���������o��́A���ׂ⋟���d�͂����̃o���C�Ȃ�Ȃ��E�E�E

�Z���I�ɂ́A�ϐ����܂���Ȃ�@�l�Œ肳��Ȃ��Ɓ@��ӂɂ͒�܂��̂ł́H

>>74 ���ۂɂ�3���Ɨ��ϐ��Ŏc��2�͏]���ϐ����Ď��ł́H

�E��[��]�m�Q�n���ʏ푗�d�A���v�Ƃ������ƐV���ȓd���͓d���d���̌�����

���̎��v�Ƃւ̋���������Ɍ�������B����_���d������Ȃ��ł����

�n���������点��A�Ƃ��������ŋK��d����������

�����m�R�n�m�S�n�����t�F�����`���z�d�̏�L���߁A

���v�Ƃ̑������n���d���̑����������炵�A

���̎��v�Ƃւ̋���������ɑ����������܂��B

�g�[�^���̓d���������X�Ȃ�d����������������鑤�֓]�����čs���Ă��܂��I�H

(����ɍ\������Ă��锭�d�@���������ł͂Ȃ���R�������������ł��傤����

����Ă��Ǒ��E����Ĉ���_�������Ĕj�]�܂ł͂������A�ł���)

>>74 ��2�̉��悭�������ꂽ��

�������͂����Ɠ����

�����Ƃ��d�������߂�ꍇ�͈�ӂɌ��܂�Ȃ����Ƃ�����̂͊m��

��2(2)��0������45���Ɍ��肵�Ă��邪���ꂪ�Ȃ��ƃ�=75�������ƂȂ�

�d�����ُ�ɒቺ�������������d���s���萫���䂫�N����

>>76 ���͐}�������Ȃ��̂Ŕ����z��

�ڂɌ����Ȃ��d�C����r�I���S�m���Ɉ����Ă���̂͌v�Z�Ǝ��ۂƂ��悭��������

�Ȃ̂œd�C�H�w�ł͂܂��v�Z�Ƃ������ƂɂȂ�

�w����1�N����d���C�w�Ɠd�C��H���݂�����d���܂��

�d���ߋ���E��2�Ŏ��ۂ�PQ��ς��Čv�Z���Ă݂ẮH

Q<0�i�i�݁j��P�𑝂₵����{����Vr���傫���Ȃ�́H

������ȈՂɌ�������ɂ͓d���~���̋ߎ������L��

v=��3I(r cos��+x sin��)

�����ǂ���� v=(rP+xQ)/V �Ə�����

P�̑����͏�ɓd���~���̑���������炷

��R�����ւ̓d��Ir��

�e�ʐ����ׂւ̓d��Ic�Ƃ̕����C���s�[�_���X�ւ̓d��Iz��

��R�����ׂ̑�����Iz�f�ɐL�тāA

���d�o�H���A�N�^���XXL��X�Ƃ��ė��L���邯��

Iz�ƒ���\��������d�����ʂŁA

���d�H���A�N�^���X�̓d���~���ɂ��Vr�̓d���㏸���t�F�����`���ʂł��傤����

IzJX�� Iz'jX�ɂ܂ʼn�������邩��A�p�@Vr-IzjX�@���݊p�ɂȂ��͈͂ł�

��R�����ׂ̑���͎�d�[�d���̏㏸�����낤�Ǝv���܂��邼�B

���w�E�̐����ɒ��ڂ��Č�������̂Ȃ�A

�L�����ׂ�Δ������đ召������Ⴆ���̂��낤�Ƃ͂������܂����E�E�E

�o��p�ɐ�������Ă��Ȃ�������p����Ƃ����̂͂���͂��₱�������ō��������܂��ȁG(^p^;�ł����

�~�@�L�����ׂ�Δ�������

�Ă��������ꂩ�B�����ɑ����Ă��܂��悤�Ɍ�����Ƃ������́@���F�@�[�m���̖�A�݂����Ȃ��̂����ł��ȁB

�}�͊��ɂ���Č������茩���Ȃ������肷��

����̗[���͌����������͌����Ȃ�

>>81 �����͂����Ί댯�ŕK���v�Z�Ŋm���߂邱�Ƃ����

��2(2)�̐��l�ł�������PQ�����낢��ς���Vr�����߂Ă݂�ςޘb���Ȃ�ł�₱��������H

�L�����v�Z�@�i���f�v�Z�j����ʉ����Đ}���v�Z�@�̗��p�͈͂����肳���悤�ɂȂ���

Steinmetz���̌��тɂ��Ă͂����Ȃ�

�d���~���̎��͓d����Ȃ�3�킩��K�{�ł́H

���̓d���~���̒l�́A���d�o�H�̐�́u���ו����v�ɂ�����d���~���̎��ł͂�����ʂ��H

>>85 �Ⴂ�܂�

���d���H�ɂ�����d���~��

���������d���H�ɂ�����d���~���Ƃ�

�i���d�d���̑傫���j-�i��d�d���̑傫���j

�̂��ƂŁi���d�d���̑傫���j-�i�d���~���j�Ŏ�d�d�������߂���

���A�N�^���X�̓d���~���͊m���ɓd���̑傫���ŕς�邯���P���ς��ƈʑ����������ɕς�邩��c

�m���ȑO�ɂ���Șb�������悤�ȁc

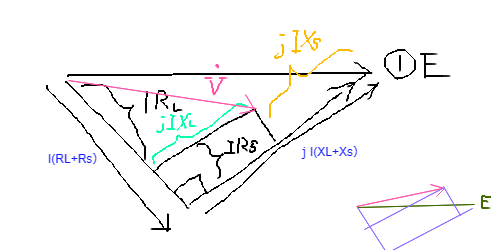

��R����������� Vs, Vr, ��, P, Q �̊W���͓d���ߋ���E��2�����ׂ�

�W���ɉ������܂ōڂ��Ă������ Excel �ɓ���Ă��낢��v�Z����ΑS������

��Q�̂悤�Ȓx��ʑ���dot{I}�̂Ƃ���Vs��Vr�ł��傤�����

���t�F�����`��悤�Ȑi�݈ʑ���dot{I}���������ő��v�Ȃ��ˁH

�W����̎��@���AP=(1�^�w)*�u���u��sin�@�炵���̂ŁA

Vr��P��X���i1/(Vs sin��)) �ƂȂ�Ƃ������̂ŁAVr��P�ɔ�Ⴕ�Ă���悤�ł�����

����P����������AVr����������ˁG�����(^p^;)

R1�̒�R�l�ς��Ă݂��cVr�̃s�[�N�l������B

���ꂥ��������(^p^;

10k:13.02802V

100k:13.02835V

1000k:13.02837V

�����������@�n���p�r�����R�X�g�ł����f�J�C�e�ʐ��f�q���������Ă��Ȃ��ȏ�ˋ�̘b�ł�����

>>89 �����ӂ�Ȃ���Ȃ�܂���

�W���̕��@��PQ�����낢��ς��ēd�������߂�̂͂�����Ƌ���������

���͂��̖��͓d�͒����v�Z�̗��Ƃ��čŏ��ɏo�Ă�����̂ʼn�͓I�ɓ������o����قڗB��̗�Ƃ��ėL��

���ʂ̃A�v���[�`�� sin^2+cos^2=1 ���g���ă���������� Vr^2 �Ɋւ���2�����������o�Ă���Ƃ�������

���̉����ȉ��ɍڂ��Ă����iVs=1.0 p.u.�CX=0.5 p.u.�j

Vr^2 = [ 1-Q + sqrt{ (1-Q)^2 - ( P^2 + Q^2) } ] /2�@�i�������������j

P�̑����ɑ��Ă͏��Vr���ቺ���邱�Ƃ��킩��Ǝv��

�t�F�����`���Ă鎞��Q���O���Ǝv���܂�����

�y�C�X���G���z�@�c���Ƀ}�C�N���`�b�v���`����

://2chb.net/r/baby/1663472592/l50

>>92 PIC�̎���L�^�[�I�I�I(^p^)�i������

>>91 ���v

�茳�̒����v�Z�v���O�����ʼn��_���v�Z����v���邱�Ƃ��m���߂Ă���

���̎�����킩�邱�Ƃ�

�EQ=0��P�������₷���d�����ቺ����90���ɒB����O�ɑ��d�ł��Ȃ��Ȃ�

�E��[��C���Ȃ���Q<0�Ƃ���Ɠd���ቺ��}�����d�ł���悤�ɂȂ�

�EQ=0�Ȃ�P<0�i�t�����j�̏ꍇ�ł��d���́u�ቺ�v����

�E�n���d�������ɂ͖����d�͂̒������d�v�ł��̂��߂ɒ����ݔ�������

�����[�����A����A���̓G�N�Z���ɏ�L���˂������(��)�̒i�K�Ő�������Ȃ��G���[�ɂȂ��Ă������G

✕�@�����ɐQ���Ⴄ

>>95 �������������Ƃ킴�킴�������̂�2���������̌����܂�������

�������������

1-2Q-P^2

�ƂȂ�̂�Q=0��P>1���ƕ��ɂȂ�i�d�����đ��d�ł��Ȃ���ԁj

������ƕ⑫

�ǂ����P�ʖ@���ċp���Ă킯�킩��Ȃ�̂ŋ��ӎ��������Ȃ��̂ł���

�P�ʖ@�͓d�͍H�w�̌v�Z���ł͕K�{�Ȃ̂ł�����}�X�^�[����܂��悤

������������

�u�ԓI�ɉߑ�ȓd���ʁA�Ȃǂ�

�I�[�f�B�I���ƉȊw�͑�������

�l�^�����݂����Ȃ��ƂɂȂ肻���ł����A���[�J�[�i�A�����Ёj�ɂ���

�Ȋw�Ƃ����͍̂Č����̋c�_�Ȃ̂�

>>104 ���̉����ω������ꂪ��ʓI�ɑ���\���ǂ���

���ꂪ�Ȋw�ɂȂ��ނ��ǂ����̕����ꓹ

������ς����特���ς�����Ƃ����̂͂��ꂾ���ł͉Ȋw�I�Ƃ͌����Ȃ�

�������]������ɂ͓�d�ӌ��@�̂悤�Ȃ��̂��g��Ȃ��Ƃ����Ȃ��ł��傤

�����_���ɕω�����l��

������ς��āA���ɉ����ς��Ȃ�

�N�b�\�������C��������

�����Ƃ����ā@�����Ȃ��ȁB�@���S�̂����ꕔ�̏W�c��

>>109 �I�[�f�B�I�I�^����ԃA�z������

�������H�@�������������������̒Ⴓ�Ȃ牻�ϐ��Ƃ�����T�₼�E�E�E

�I�[�f�B�I���i�̃u���C���h�e�X�g�͕��ʂɂ��܂����ǂ�

�����ƃl�^�ɂ����P�[�u�����A���ԓ��ōŋߍw�������P�[�u�������������

�u���C���h�ŕ]�����܂���

�V���b�v�ł������킹���q�ƃI�[�f�B�I�@��̕]�����邱�Ƃ�����

�Č����ɂ��ẮA�d�����ɑ傫���ˑ�����̂�100%�͓�����ȁH

���ɃE�`�̂悤�ɕϓd�������ԉ����Ƃ���̏ꍇ�͓d���ϓ����傫���̂�

�����̕ω����傫��

�Ȃ̂ŃI�[�f�B�I�ɂ̓N���[���d���K�{�Ȃ�ł���

�ŁA���ɂ̓d�����o�b�e���[�Ȃ�ł�

���Ȃ݂ɁA�w���������Ȃ̂�����ł�

https://stella-inc.com/stellawebsite/stromtank-audio-power-product-range/ >>112 >>113 �������������z�H

>>115 �����Ԉ���Ă��܂���(�y����)

���d�g�̔��M����T���ƂȂǂ͎d�������Ă���̂��낤�Ǝv���̂� http://2chb.net/r/newsplus/1667355936/l50 >>115 ���A���邢�͏��Ȃ���ł��������W�J������̂͘_���I�Ƃ͂����Ȃ��ˁB

>>113 ���I�[�f�B�I�I�^�ł��鍪�����Ȃ��B

���C�������ϕi���I�[�f�B�I���_���I�ł��Ȃ������m�ɂ��邱�Ƃ��Ȃ����Ƃ��A

���������̂ł���A�������͓����B

�ӂ������W�F�l���[�^�Ȃǂ̔C�Ӕg�`������Ő��������𗬏���

>>118 ��������������������������

�I�[�f�B�I�I�^���Ă��̂�

�d�q��H�Ƃ��Ă̐��l����Ƃ��鉹���ƁA

>>121 �u���C���h�e�X�g���瓦���܂���Ă�̂��I�[�f�B�I�I�^

���Ă��������������̂�

���������u�܂��v�ʂȂ�����

���������o���Ă邩�o���ĂȂ���

���k�����͕]�����s��ꂽ�肵�Ă���

�d�q��H�Ƃ��Ă̐��l����Ƃ��鉹���ƁA���[�U�[�̎�ς���Ƃ��鉹���Ƃ��A

�����ł����u�@���v���u�q�ϓI��ɏƂ炷���Ƃ��Ȃ��A��ςł��肪�������Ď����v�Ƃ������ƂȂ�A

>>126 ���Ŕ��� / ���ȊO�̏��Ŕ���

����͋�ʂ��悤��

�v���V�[�{���Ƃ��Ĕ̔������獼�\����

���Ȃ݂�

���ȊO�ł̉��o���l���Ă�l�͓��R���邪

�I�[�f�B�I�@��̌����ځA�d���A���i�̉��i�A...

����Ȃ̂��|�p�Ƃ�

�q�ϐ����d�����闧�ꂩ�猩�āA���������i�A���������ꂪ��绂��Ă���l�q���A�䖝�Ȃ��Ƃ����C�������킩�邪

�咣���R���R���ς��̂��I�[�f�B�I�I�^�̓���

���̏��������e�������J���ō��ꂽ�Ȑ��i��

>�I�[�f�B�I�I�^��

>�咣���R���R���ς��̂��I�[�f�B�I�I�^�̓���

https://www.biccamera.com/bc/c/av/highendconnect/index.jsp �X�s�[�J�[�ɍ��z�c�i�����[���H�j�Ђ��ƁA���̗֊s���������܂�炵�����B

���̗֊s���ĂȂ�H�@�����(^p^;

>����Ȃ̂��|�p�Ƃ�

����ȍ��\�W�c�̈ꖡ�����̔ɂ��邩�Ǝv����...

>>138 �����Ă�{�l���킩������肵�āB

����������ƃI�[�f�B�I�ƊE�̍��\��������������ǂ���

BOSE�݂̂����ȉ�������H(�d���Ƃ�)�������Ă���z�͂��̍ۂ����Ă����āA

�t�ʑ��̋�ʂ͂��炵����

�����ȃu���C���h�e�X�g���s���Ă鏊�����邩��

�����F�X�Ǝ��������Ƃ�����

>>144 �܂��ŁH

(�E�����g�J�@�������Ƃ�����Ȃ���)

���E�����Ƃ��t�ʑ��ł��ł����H�I

>>147 �����������ʂ������Ǝv��

���Ԃ���������T���Ă݂�

�_���I�ɂ́A

>�����ɃI�[�f�B�I�I�^�̔������Ԃ��Ƃ�ł邩���킩��

>>149 �S�̌��Ԃɂ�����Y�ƂƂ����Ӗ��Ł@�ł��o�ϋK�͂������

�v�����l��QOL�ɂ����Ĕj�œI�Ɉ����Ȃ̂�

�A�C�h���Y�Ƃ���Ȃ����낤���ƌ����\����

�Ȃ�ƂȂ����Ă���B�����͂Ȃ����ǁA�P�[�X�ɂ���Ă̓J���g�����[�������G

����̈ӌ��ɏ����̗������������A100���ے肵�����V�������Ȃ��̂�

�Η�����I�[�f�B�I�}�j�A�͕��݊��Ȃ�

���r�W�E�����U��œ����������Ɣ��d���͂�

����������������Ȃ���

�P�ʖ@�͓d���E�d���E�d�͂��ꂼ��ɒP�ʊ���߂�̂��E�E�E�Ӂ[��ށB

%�C���s�[�_���X��100�Ŋ�������C���s�[�_���X�̒P�ʖ@�\��

���X�S�����Ȃ̂ɁA����ɕS�Ŋ�������@�����܂�Ԃ�̂�����I�I �����G

���A���ꂢ���܂����A�S�����́@�P�ʂ��S���̈ꂳ��ā@�������́@�S�{�ɂȂ��Ă���̂�����A

���[��ށB�@������Ł@���̐������Ȃ�

>>160 �܂�

�E�P�ʖ@�ŕ\���ꂽ���ʂ�V�EA�E���EW�ŕ\���ꂽ�ʂƓ����悤�Ɍv�Z�ł���

�E�d���̊�l�͊e���̒�i�d����p����

���Ƃ��v���o��

�̏�O�̌̏�_�d�����i�d���Ƃ����

�Z���d�����̏�O�̓d��/�̏�_����n���������C���s�[�_���X��1.0p.u./(%Z/100)

�Z���e�ʁ��Z���d���~��i�d����1.0p.u./(%Z/100)

�ǂ�������l�I�ɂ͓����Ŋ�d�����|�����A�P�ʂ̒Z���d���ɂȂ邵��e�ʂ��|�����VA�P�ʂ̒Z���e�ʂɂȂ�

�O�M�M �������ɂ킩�ɂ͒ǂ����܂����x�����x���ǂݕԂ������v���܂� ����������܂�

�P�ʖ@�Ɋ��ꂪ�K�v�Ȃ̂�

������ł��E�E�E�[���N���X�@�\�ɂ��ĂȂ�ł���

https://faq.fa.omron.co.jp/tech/s/article/faq05210 �Ӗ��������̂ł����A�𗬕��ׂ̏ꍇ����\������

�g�����X�̗l�ȗU�������ׂ̏ꍇ�̓`�\�E

�J�p�V�^�̗l�ȗe�ʐ����ׂ̏ꍇ�͐i���œd���������͂��ł��̂�

�d���̃[���N���X���ɐ�ւ��Ȃ���ق��悤�ȋC�����Ȃ��Ȃ��悤�ȁE�E�E

�d�������ɒ��ڂ��Đ��䂵�Ă��܂��Ė{���ɑ��v�Ȃ�ł��傤���H�H�H

�g�����X�̃��b�V���J�����g�������́A�ň�����ݒ肵�āA�d���[���N���X�ōs��

>>165 �~��ւ��@���I��

���[���N���X�@�\�iSSR�p����)

��SSR�̃[���N���X�@�\�́A�𗬕��דd���̃[���{���g�t�߂�ON���邱�Ƃɂ��A

�d���I�t��Ԃł́A�d�����[���Ȃ̂�����A�d���̃[���ŃI�������

����]�ʂ�A�d���̃[���N���X���ɐ�ւ����ł���

�d���̎Q�l���E�ߋ������Ɂ@���d���̗�p��

�P���ψ���ɂ��Ă킯�킩��Ȃ�����ł���

���H�����ɗ����d����I1-I2����Ȃ��ł����B

���������̊��������O�ɂ����ꍇ�A�ψ���P�F�P��

�P���ψ����I1��I2�@�ŁA�@Is���O���Ǝv����ł���

�ł�������Ă����̕���C���_�N�^���X����Ȃ��ł����[

����C���_�N�^���X�ɓd��������Ȃ��Ȃ�Ă��Ƃ͖����Ǝv����ł��������G

�t�F���C�g�_�A���e�i�͕ϑ����邩�A�S�_�A���S������ɐ��������č���Ă݂�A���E���䂪��ŏI�ɂɂ������

>>170 ����͒P���u���z�ψ���v������

���z�ψ���͗㎥�C���_�N�^���X��������ŗ㎥�d���[���̂��̂ł�

�i�P�F�P�̗��z�ψ�����l����킩��j

�g�����X�̗㎥�C���_�N�^���X�ɂ�铙����H�̓��o�́A���܂茩�����Ȃ��B

�Ȃ�ւ��@�A���y�A�^�[�������ōl���郂�f����

�C���_�N�^���X�����傶��Ȃ��ĘR�ꎥ���O�Ƃ�����ˁH�����(^p^;

������ƕ⑫

�C�b�g�A���̒��C�b�g�̎��ゾ�ƌ������A�g�����X�͐̂���

�_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO magnetizing inductance

���z�ψ���͒P�̔̔����ꂷ�A��ɗ㎥�C���_�N�^�ƕ������킹�Ŕ̔������B

�C���_�N�^���X����������

�����V���[�Y�̃C���_�N�^�Ȃ�A�C���_�N�^���X�������������O�a�d���͑傫����B

��R�l������̓d�����L���̒f�ʐςɑ��Ē���������̏ꍇ�A�Ƃ����̂͑z�����ł���

���t���炸���������܂�

�ߓn��Ԃƒ���Ԃ������ƕ����čl���悤

Capacitor((�U�d����)�~�d��)�ɒ�������̒���ԂȂ炻���d���͂O�Ɏ������邾�낤����ǂ�

���z�ψ���͌����ɍ�����̂ł͂Ȃ�

�u(�����d�͔������u�Ƃ�����������)���H���A�N�g���v�̂悤��

>>190 ���H���A�N�g���ƕψ���Ƃł͎g�p�ړI���܂���������Ă���P���ɔ�r���Ă͂����Ȃ�

���H���A�N�g���͒x��d���𗬂��̂��ړI�ŏ��v��kVA�e�ʂƂȂ�悤�ɃC���_�N�^���X���������Ă���

�\���I�ɂ͋�S�i�p�S�͂���j��M���b�v�t�S�S�ɂ��Ď��H�̎��C��R���Ӑ}�I�ɏ��������Ă���

�ψ���ł���Ȃ��Ƃ�����ƗL�Q���v�Ȃ̂Ŏ��H�͂ł��邾���R�ꂪ�������Ȃ�悤�ɍ��

���̌��ʗ㎥�d���͒�i�d����1%���x�ƂȂ�n���^�p�ł͂��܂���ƂȂ�Ȃ��i�ߓn���ۂ͕ʁj

������H�I�ɕψ���Ɠ����U���@�͌Œ�q��]�q�ԂɃM���b�v������̂ŗ㎥�d���������דd������r�I�傫��

>>191 �召�W���t�Ȃ̂Œ���

���H���A�N�g��

�~�@���H�̎��C��R���Ӑ}�I�ɏ��������Ă���

���@���H�̎��C��R���Ӑ}�I�ɑ傫�����Ă���

�����̃��������̂�����g�N�A�g���H���݂킩���

���H���A�N�g���A�Ȃ�ŃM���b�v�t�ɂ���̂��Ȃ��E�E�E

>>195 �V�����g���A�N�g���͒����ݔ��ł��薳���d�͂���荞�ނ̂��ړI

�Ȃ̂ŃC���_�N�^���X�͈ӊO�Ə������Ȃ��Ƃ����Ȃ�

�ȒP�̂��ߒP���Ƃ��Ⴆ��10kV��10000kVA�̃V�����g���A�N�g���Ȃ�1kA�̓d��������Ȃ���Ȃ�Ȃ�

���A�N�^���X��10���ŃC���_�N�^���X�͖�0.03H�ƂȂ�

���Ƃ͎����Őv���Ă݂�M���b�v�̕K�v�����킩��

������L=0.03H��10kV�����ċ����O�a���Ȃ�����

�≏�͂��̍ۖ������K�v�ȃp�����[�^�͓K���ɉ���

������肪�Ƃ��������܂���G�@���[��E�E�E�E�@�S�c�C�S�S�ɃM���b�v�݂������

�t�[���G�������炢�͕����悤��

���X���������ꎚ�����炳���ǂ�����

>>197 �������������o�����������Ăق���

���z�����ōς܂���̂ł͂Ȃ������Ő��l���o���Ĕ[�����邱�Ƃ����

��b�ƂȂ鎮�͓d����Ȃ�K�{��

V = 4.44 f N ��m = 4.44 f N Bm A

�ő厥�����xBm�͍ޗ��ɂ���Č��܂�̂Ŋ���N�ƓS�S�f�ʐ�A�̐ς����l�ł���悢

N�����낢��ς��Ď��ۂ̐��l�����߂Ă݂�悢

�S�S�̑��͏��Ȃ��Ƃ�������[�߂�ʐς��K�v�Ŏ��H�̒����͂���Ō��܂�

�Ȃ�N��傫����������̂@�BA��傫����������͓̂S�@�B�Ƃ���

�K�Ȕz���i���הz���j�ɂ������̂��o�����X�̂悢�v�ƂȂ�

���H�̒������ǂ��ɏ������̂��悭�킩��܂���ł����� 4.44=��2*�@�����ł�V��Vrms�B�����l���������ǁABH�J�[�u�Ƃ��������ƐU���l�̕���������₷�����B�����p���ˁB

>>201 �b�����낢���Ԃƕt��������Ȃ�

�C���_�N�^���X

����1�R�C���삵���Ƃ��ăC���_�N�^���X�͂�����ɂȂ�H

�����̖��

����͂�����P���r���̖@���Ɠ����œS�����������łȂ��������p���܂߂��@��̃R�X�g���l�����Ȃ���Ȃ�Ȃ�

�S�@�B�ɍ��Ɗm���ɓ����͌��邪�傫���d���Ȃ邵�S����������

�Ȃ̂ʼnߋ��̌o���܂��o�����X�̎�ꂽ�v�ɂ���̂����הz���Ƃ������Ƃ���

�O�a�̖��

�d�͌n���̓C���s�[�_���X���Ⴂ�d���ƍl������̂ʼn����@����Ȃ����Ƃ��̒[�q�d���͂قړd���d���Ɠ�����

�d���d���������g�Ȃ�[�q�d���������g�Ń��A�N�g���Ȃ玥���������g��ɕω����Ȃ���Ȃ�Ȃ�

�O�a���Ȃ���ΐ����g�������d���������g�����O�a������Ƃ��̕����œd���������K�v�ɂȂ�

�Ȃ̂ŖO�a�������Ɨ㎥�d��������Ă���

�ɒ[�ȏꍇ�����Ώ̗̂㎥�˓��d�����펞����Ă���悤�ȏƂȂ�ƂĂ����e�ł��Ȃ����낤

�Ȃ�قǔg�`�̈ێ��̂��߂ł������E�E�E�Ђ悤�ƂȂ�Ƃ������A���ꂩ�ȁA

����H�@�ł��A���v�ߑ��ɉ����đ����̕ϓ��͂���ɂ��Ă�

>>205 �ł���

��������

>>200 �� Bm ��K���ɑI��ŋ����O�a���Ȃ����߂̐v����

�ō��x�̓C���_�N�^���X�͑��v�H

�ŏ��̖ڕW��

>>196 �ł���

>>201 �̐v�ŃC���_�N�^���X�͖ڕW�� 0.03H �ɂȂ��Ă���H

>>206 http://jl4ens.world.coocan.jp/coil.htm ������Ă����ف[�ނ[���݂���

�ڕW��0.03H��30000��H�Ł@23�Ő��l�����Ă݂���

�䓧�����P�C�R�C�����a�P���A����

coil����21.295c����30003��H�������ł���E�E�E

(���B��C�̓������ŏo�������Ȃ�@��c��;)

>>208 �b�����炵�ē����Ă͂����Ȃ�

�����Őv����

>>201 �̃C���_�N�^���X���Z�o����̂ł�

1�����K���łȂ���Ί����͏C�����Ă��悢

�I�[�_�[�������������x�̂����

�菇��

�d���̑��������߂�

�S�S�̐��@�����߂�

�R�ꎥ���͂Ȃ����̂Ƃ݂Ȃ����C��RRm�̎Z�o�c�������x�͈�l�Ƃ݂Ȃ����H�̒��������ϒl�ōς܂���

�C���_�N�^���X��N^2/Rm

�O�D�O�R�g���i�P�O�Q�j�^�q��

�q�����P�^�O�D�O�R��33.3[H^-1]

Rm=L/(��0 ��r A)

�S�̔䓧�����F120�`20000�A�Ƃ��1000�Ɖ��肷��

��̒����R�C��(�H)��23�w�C�x�C����������

L=�R�R�D�R��1.256��*1000*23��0.962���P��

�f�ʐς́E�E�E�����ʼn҂�������(^p^)

>>210 �ǂ����ђʌ`���A�N�g���ł̓C���_�N�^���X�m�ۂɋ�J����悤�ł���

���������𑝂₵�ăo�����X�悭�v���Ȃ����܂��傤��

�ŏ���

>>195 �M���b�v�̖ړI�͒�d���Őv�������O�a�Ƃ͊W�Ȃ��悤��

�i�d���̃t�B���^�`���[�N�̂悤�ɒ�i�d�������߂�꒼�������d��Ƃ��͂�����������j

�M���b�v��BH�J�[�u��Q�����ēd���Ԍ����L���邽�߂���B���̑���

�p�x�ł����E�E�E�@�����������瓯���ړI�̕ʑ��ʂȂ̂���������

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11214427146 �����̓G�l���M�[�̓t�F���C�g�R�A�̗l�ȓ������̍����ޗ��ł͂Ȃ��A�ނ���Ⴂ��C�M���b�v�̒��ɒ~������

�M���b�v���Ŏ����������ƍL���邾�낤���ǁ@���������������@�G�l���M�[�����߂₷���Ȃ���납�H

�N���Ӗ��킩��l���܂����E�E�E�H(^p^;

>>213 �V�����g���A�N�g���͒�d���E��d���Ŏg�����̂�����B-H�͂��͂₠�܂�W�Ȃ����Ƃ�

>>205 �̂Ƃ���ł���

�Ȃ̂�

>>211 �𑱂��悤

���E�G�l���M�[���x��HB/2

�M���b�v�����ɍL���Ȃ����B�͂قڈ�l

H�̓M���b�v�����S�S���̃ʂ��{�ɂȂ邩��G�l���M�[���x����s�{

>>212 >>195 �̍X�ɑO��

>>191-192 �����ė�肪

>>196 �����ǂ�ł��炦��Ɗ�����

>>214 ������ƒ���

�~�@B-H�͂��͂₠�܂�W�Ȃ�

���@B-H �J�[�u���Q�邱�Ƃɂ��d���̊Ԍ��̍L����͂����ł͂��܂�W�Ȃ�

���[��@�킩���@�����t�b�g�[����������[(^p^)

�G�l���M�[�ۑ��ɗL���Ȃ�o���o���݂���Ⴆ�����@�Ǝv�����炷�łɍ݂�����

https://www.tdk-electronics.tdk.com/ja/2796444/products/product-catalog/ferrites-and-accessories/cores-with-distributed-air-gaps �Ă��������S�ɋ݂����Ƃ��X���b�g����邾���ł����Ⴄ���H�����(^p^;

>>217 �{�Ƃ��Z�����Ȃ��Ă����̂ł������������Ă��܂��܂�

�{���I�ɂ�

>>212 ����̌����Ƃ���Ȃ�ł���

�v���Ă݂邱�Ƃ����߂��̂͂�������Ȃ��ƂȂ��Ȃ������̂��̂Ƃ��Đg�ɕt���Ȃ�����

���������聨�S�S�f�ʐρ�������[�߂�S�S�̑��T�C�Y�����聨���H�̒��������聨���C��R�����聨�C���_�N�^���X���v�Z

���v�菇

1�ł�L������������

2��E3��Ƒ��₵�Ă䂭�Ƃǂ�����0.03H�ɂł��邩������Ȃ�

�ł�����͂����炭���Ȃ�ɒ[�ȓS�@�B�ɂȂ�傫���d������

�ɒ[�ȓS�@�B�⓺�@�B�ɂȂ�Ȃ������i100���x���Ȃ��j�Őv����ƃC���_�N�^���X���傫���Ȃ肷����

���]��0.03H�ɂ���ɂ͎��C��R�𑝂��Ȃ���Ȃ�Ȃ�

����ŃM���b�v��t����

�Ђƌ��ł����Ȃ�u���`�Ōo�ϓI�ɏ��]�̓�����̂ɓs�����悢����v

�Ђ����Ђ�[���

https://www.hitachihyoron.com/jp/pdf/1980/10/1980_10_12.pdf ���y�[�W(�͎��ʏ�P.51)���S�S�`�\���̏ꍇ,��ʂ�,���A�N�g���̓��ʂɔ�Ⴕ�ēS�S�r�̋��̐��@���傫���Ȃ�,

��L������ƈ�v����̂ł������d�E������(�L�`�M�G

�d���̎Q�l�����Ƌ�c���M���b�v�t�S�S���Ƃ�����������������

�����d�͂���Ƃ��̎����ł́@���i�ϓS�S���C���{�����[�g�S�S�����W�A���S�S�@�ɕϑJ���Ă���炵���B

https://www.chuden.co.jp/resource/seicho_kaihatsu/kaihatsu/kai_library/news/news_2010/news_107_N10713.pdf �o����e�⋳�ȏ�����������Ȃ��Ƃ�����݂�ƁA������̓S�S���M���b�v�t���Ƃ������Ȃ̂�������Ȃ�������

�Ƃ���傤���ĂȂ�ₗ�@�e�ʂ�ȁA�R�s�y������i�摜�n�o�c�e�����炩�j�����Ă��E�E�E

>>219 �����玩���Őv���Ă݂���ĉ��x�������Ă�ł���

�r�������Ă����猋�ʂ����W�߂Ă݂Ă��G�w�l�^�ɂ����Ȃ�Ȃ�

�v���Ō�܂ł����Ƃ���Ă���̌��ʂ̐��ۂ��܂߉��炩�̃J���͓����悤�ɂȂ�

�e�ʂ�������M���b�v���L����̂͂����炭������

��Ⴉ�ǂ����܂ł͌������ԕs���ō��̂Ƃ���킩��Ȃ���

�t�A�v���[�`

��U�@��c�O��Őv

���Ɂ@�S�S��菓�������

���債�Ă��܂����ߏ�C���_�N�^���X�������̊����������炷(^p^)

���łɁ@��

�X���b�g���߂ɁB�@�����̖O�a�ɋ߂Â��ƐԂ��ɁB

�i�p�x���ς��A���͐�����������j

�́A�ނ���s�p�̕���������(^p^)

�������₳�A�q�X�e���V�X�����āA

���S�Ҏ���̂Ƃ���ŁA�R���f���T������H�̓d���ŁA���͂̓d���ɍ����g������

�u���b�W�_�C�I�[�h�̑S�g������ɃJ�p�V�^�ɒ~�d���镽����H�Ȃ�

����̂�[�Ȕg�`�ɂȂ邾�낤����

�_�C�I�[�h�̉������x���Ԃɍ��������g�Ȃ疳�ʂɂȂ�Ȃ���ˁH�����(^p^;

>>227 ���̗����ō����Ă�

�͗����i�L���d�́j/�i�d�������l�~�d�������l�j

������Ǔd�������l�Ƃ��Ċ�{�g�����������l����ꍇ�ƍ����g�����ׂčl����ꍇ�Ƃň�����͗��ɂȂ�

�O�҂���{�g�͗��C��҂𑍍��͗��ȂǂƌĂ�

�ቺ����̂͑����͗��̂ق�

���͂̓d���ɍ����g�����Ɨ͗���������

����g�ɂ��������͗����P����́H

�ŋߔ��g������H�̗͗��ɂ��Ęb��ɂȂ��Ă�̂ōl���Ă݂���

���d�ŗ͗��ƌ�������ǂ���w���́H

�_�C�I�[�h�̏��d����0V�A���ׂ͏���R(R)�Ƃ���

�d���ő�l(Vm)�A�d���ő�l(Im)=Vm/R

�d���̎����lVrms=Vm/��2

�d���̎����lIrms=(Im/��2)/��2=Im/2

�L���d��=�S�g�̔���=(Vm/��2)*(Im/��2)/2=Vm*Im/4

�瑊�d��=Vrms*Irms=Vm*Im/(2��2)

�͗�=�L���d�́^�瑊�d��=(Vm*Im/4)/(Vm*Im/2��2)=��2/2=0.707107

����ō����Ă���Ǝv���̂����A�Ⴆ�Ή���URL�̍Ō��

�Ƃ����LTspice���g�������g�����̃t�[���G��͂ɂ��͗���

�ڂ��Ă��ė͗���0.916189�ƂȂ��Ă���B

https://cc.cqpub.co.jp/system/contents/1691/ ���̈Ⴂ���l����Ɣ瑊�d�͂ɒ����d�����������ĂȂ�����B

�����œd���g�`�̃t�[���G�������v�Z�����

������ Idc=Im/��

��{�g�̎����l Ifrms=Im/(2��2)=0.353553Im

�����g�̎����l Ihrms=Im��(1/8-1/(��*��))=0.153879Im

��{�g�̔瑊�d��=Vrms*Ifrms=Vm/��2*Im/(2��2)=Vm*Im/4

�L���d�͂Ɠ����Ȃ̂ŗ͗�=1

��{�g+�����g�̔瑊�d��=(Vm/��2)*��(Ifrms^2+Ihrms^2)=Vm*Im��(1/8-1/(2*��*��))=0.272653Vm*Im

��{�g+�����g�̗͗�=(Vm*Im/4)/(Vm*Im��(1/8-1/(2*��*��)) )=1/(4*��(1/8-1/(2*��*��)) )=0.916918

LTspice�̌��ʂƂقڈ�v����B(LTspece�͗��z�_�C�I�[�h�łȂ����炩�덷�͂���)

������+��{�g+�����g�̔瑊�d��=(Vm/��2)*��(Idc^2+Ifrms^2+Ihrms^2)=Vm*Im/(2��2)

����͍ŏ��Ɍv�Z�������ʂƈ�v���ė͗�=0.707107

>>232 ���̈Ⴂ��

>>229 �̊�{�g�͗��E�����͗��̈Ⴂ�ɂȂ�

�ǂ�����d�v�ŋ�ʂ��Ď�舵��

�d�͉�ГI�ȗ͗��́i�L���j�d�͌v�Ɩ����d�͌v�Ƃő��肳�����̂ɂȂ�

�����g�Ⓖ�����͂ǂ���̓d�͌v�ł����肳��Ȃ��̂Ŋ�{�g�͗��ɑ�������

�����������g�͔z�d�n���Ɉ��e�����y�ڂ��̂ŃK�C�h���C�����݂����Ă���

�p���G���Łu�����͗��̉��P�v�́u�����g�̗}���v�Ƃقړ��`��

>>233 ���肪�Ƃ��������܂��B

���g�����̒������͂ǂ���̔g����邩�͊m��50%�Ȃ̂őS�̂Ƃ��Ă͕��

�債�����ƂȂ��̂�������܂���ˁB

���܂�˂��l�߂čl���������Ȃ������̂ŕ��ɂȂ�܂����B

>>234 ���g�����͕ψ���ɒ����Ύ��������N�����̂ő�e�ʂŎg����Ƃ܂���

�������ۂ̗p�r�͂������e�ʂɌ���ꐮ���@����̕ψ���Œ��������J�b�g����邱�Ƃ������̂Ŕz�d�n���ł͂��܂���ɂȂ�Ȃ�

������ł��傤��

�T�C�N���R���o�[�^�[���ĂȂ�Œ��߂̑���GND�d�ʂ��g��Ȃ����H

�����������Ԑ��̕����@�j���ɋ߂��Ǝv����ł����E�E�E(^p^;

���J��ɋ@�B�I�ɐ�ւ��邾���Ŏ������Ă��邩��ł��ȁG

����o���ł����@�������v��pCT���������H�́A���O���O�ɓ���Z������Ƃ�������

�t�@���f�[�̖@������A�t���~���O�̉E��̖@��

���̈���ŁA���d�@��g�����X�ɂ����邻�̎��ꂪ

�����ϓ������ēd����������Ƃ����Ӗ��ł�

�������A�e�u�i���m�[�g���藝����o�������Ȃ̂ŁA�ǂ��炪�{���I���Ƃ������ƂȂ��̂��낤�B

������ł��B�o�͒i�ɃJ�p�V�^���Ԃ牺���邾�������A

���̐��F���݂����ɃC���_�N�^�ƃZ�b�g�ɂ��Ă����������A

���ׂ��傫���Ȃ�A�d�����������

�C���_�N�^���t�N�d�͂��A���[���܂őO�i�̃J�p�V�^��

�`���[�W���ꂽ�d�ׂ��z���グ����悤�Ȃ��������ł���

�������ł����H�@���������\���ɁA�Ȃ��O����܂����H

���̎q�̖��O�́A�����ς��^���p�X�t�B���^�ƌ�������B

�����܂��B�S�̂��ƃΌ^�Ȃ�ł��ˁB

�S�̂Ƃ��ẮA�ς��^�t�B���^���̂��̂ŁAEMI�t�B���^��A�^��ǃA���v�̓d����H�Ɏg����

T�o�b�N�E�E�E����͂�����A�t���C�o�b�N�g�����X�̐e�ʂł����H�I(^p^)

�Ό^������A���̓����ϊ���T�`��OK

������ł�,�Ƃ�,�J�p�V�^�A�Ƃ���������t�ɂ����Ɠ����Ă��Ȃ�ĊF����Ȃ�Đe�ȂA����

247�̘_�|�A�z���グ�\�͂��@���ߕԊ҂���T�^�\���ł��Ɓ@�ǂ����������̂�낤�E�E�E(�L�`�M�@���ʂʁ@�킩���

���������ꂪ�A����e�ʂȃJ�p�V�^�Ɠ�����������

�J�p�V�^�A�J�p�V�^�A���߂�(?)�̒P��A�ł������ȑO�Ɏ��ɂ����悤�Ȃ��ǂȂ낤�H

�O���̋L�����܂����S�ɂ͎v���o���Ȃ��悤���ȁE�E�E(^p^)

>>256 �I�[���Ђ́u��w�ے��d�C��H�v�ł͂��̗p����g���Ă���

�i���Ȃ��Ƃ���2�łł́j

�킴�킴�L���p�V�^�Ƃ��R���f���T�Ƃ��̌�������ċ����Č����J�s���V�^���Ƃ܂ŏ�������ŃJ�p�V�^���̗p

>>259 �m���Ɂu��w�ے��@�d�C��H(2)�@��3�Łv�ɂ��J�p�V�^�̕\�L�������

�����@www.rainbowseeker.jp/xoops/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=344&forum=10&noreadjump=1

�̈�ԉ��̐}�ɃJ�p�V�^�Ƃ���ȁA�Ȃ�O�A�������͐��10�N�A20�N���炢�̂ɂ��������邯��

�Â��̂��C�����Ȃ��ł��̂܂g���Ă���H�@���J�p�V�^�ł������Ă������q�b�g�����ɃL���p�V�^���o�Ă���

��w�ł̓J�p�V�^�Œʗp���Ă��Љ�ɏo����ʗp���Ȃ���Ȃ����ȁA�m���

�d���J�b�p�V�^�E�E�E���̎M�ɗd���d�ׂ߂Ă���B

�J�p�V�^�A�Ƃ���������t�̖{�A�����Ɠǂ�ł��Ȃ�ĊF����Ȃ�Đe�ȂA����

���̓W�J�A����҂���ԋ����Ă��邾�낤�ˁA����Ȃ������X���ɊȒP�Ȏ������₷��ɂ������Ă܂Ƃ��Ȍ��t�g���Ȃ������̂���

�ǂ��ł��������Ƃ��C�ɂȂ����Ⴄ�A�z������

���܂�����֍ۃh�C�c�̓h�C�`���ƕ`����

�����ȃN��

����A�n���K���[�̓}�W���[���Ńt�B�������h�̓X�I�~���Ă���Ȃ����

�܂�Ȃ���ɂ������̂��V�Q�̓���

�����������@���܂��瑊�k�ɏ���Ă���(^p^)

>>270 AI(chatGPT)�ɉ��Ă�������_(^o^)�^

���[�E�E�E�@�����[�@SN�䂪S/N�Ȃ�A

���{��Łu������v�ƈꌾ�Ɍ������Ƃ��ɁA

>>271 chatGPT�ɃV�X�v���Ԃ����l����ł���

�y����z��R�Ƃ��̃J���[�R�[�h�̌�C���킹(�u�����畞�v�Ƃ�)�̏��o���

���날�킹�ł̊o������

�����̃��W�I�ł݂����ǁA���Ԃ̒��҂��A�Z���p�C��搶���畷�����̂ł́B

�N��ɂ���ĈقȂ邵�A�G�����Ȃɂ����ŏ����낤���ǁA���F�͊b�q�Ŋo������

�ǂ�����{�ȏ�ɑ�����Ƃ����̂�

��R�̃J���[�R�[�h�͓��̐F7�F�ɔ����Ƃ��̒��Ԃ̊D�F��3�F��lj����Ă��邾���������C���킹����܂ł��Ȃ�������

�Ȃ����@�������l�^�l���悤����(^p^)

��[���A�d�グ�ɁA�X�g�[���[�����đ��݂Ɋ֘A�t���ċL�������łɂ��悤�A�������悤(^p^)

��C���킹�Ŋo����ƁA���̊o�������̂��o�Ă���܂łɎ��Ԃ��������Čォ���J����

���A�ł����F���ŏ����猾���o�����玞�Ԃ�������ȁA���ƒ�������

�F�������Ȃ�A�ŏ�����S���m�F���Ȃ�����

���u�ڂ��A���F�ɓ����ĂȂ�����Y����Ă��܂����v

��������ނ�����������̂͊e���ڐF���ɒu���Ă����ȁE�E�E

>>289 ���߂�ˁA�ڂ��A���E�����ˁA���̂��������ƒ��F�����F�ɓ����

�o���o���̒�R�P�[�X����~�����̒T�����Ɩ�����

�ŏ���1k�̌�������@���@���@�ԁ@���o����

>>292 >�����Ă��e�X�^�[�Ŋm�F���邵

>��R�F�Ȃ�Ċo���Ă����ɗ����Ȃ�

�܂��e�X�^�[�Ŋm�F���Ă̂͂��̒ʂ肾��

���ۖ�蕔�i����ɖ��n�̒�R�����S�{����{��������

���̒�������҂̒�R�l�T���̂��đ�ς���

��R�I�ԓx�Ƀe�X�^�[�Ŋm�F����Ȃ���

��ɐF�Œ�R�I��ł��炻����e�X�^�[�Ŋm�F����̂������ǂ���

�R���p�N�g�� 10cm x 6.18cm ���炢�̒�K�݂�����

>>294 >���n�̒�R�����S�{����{��������

����ȃA�z�ȏ�Ԃł���Ȃ���

�J���[�̃t���b�g�P�[�u��3cm���炢���Ēu���Ă���

���i����������������̃f�o�b�O������Ƃ��ɁA��R�̎����~�X���Ȃ������m�F����̂ɁA

���聨����i�V���R����

�`�b�v�J�p�V�^�ɋ[�Ԃ�����R��A

��R���VI�J�[�u�ł̃O���t�̖ʐρA���M�ʂ͎ΐ���������

�_�C�I�[�h�̂₢�@�F�t���������ʐς��Ăǂ������j���A���X�E�Ӗ������Ȃ���E�E�E�i�L�`�M�j�H

���B���M�ʂ���Ȃ��ȁA�d�������B��b������̃W���[����

>>301 ��R�̕���IV�ƌ��_�ō\��������`�ʐςȂ̂ɁA�_�C�I�[�h���������������ɂȂ��ĂȂ��̂͂Ȃ��Ȃ̂��B

��r���Ę_����Ȃ瓯���ɂ��Ȃ��ƁB

�����������A���z�d�r�̃X�g�����O�X�A

��������i�ŋt���h�~�_�C�I�[�h���܂��Ă�݂����Ȃ���

��̒�R�Ɍ����Ă���`�ɒ��ڂ���ƁA

������Đ��p���ɂ��邾���Ŕ��M�������������ˁH

�����[�A�ق�Ɖ����ܓV�˂���(^p^)

�������̓_�C�I�[�h�̔��M��VI*t�Ō���̂��Ԉ���Ă�̂��ȁG�����(^p^;

�S�����A�X�g�����O�X�̓Z�����A���W���[����A�˂��̂́i�X�g�����O�X����Ȃ��āj�A���C�����G

�����A���Ⴄ���AI�͏c���������ȁG

�p���ɂ���_�C�I�[�h��VI�Ȑ�������J�[�u���Ɖ��肵��

�d���ɓ�������ƁA����I2,�O������I3�Ƃ����

��̂R�O�P�ł̐F�t�������ʐς������Ă���̂��H���������[���J�������Ȃ��Ă�����(^p^)����

��d�����Ł@��RR���O�{�p���ɂ����ꍇ�̔��M��

�d���~�����P�^�R������d����W=VI�́@��(�p���ɂ���O)�̂P�^�R

��d�����ŁA�_�C�I�[�h���O�{�p���ɂ����ꍇ��

��{������̎d���ʂ͐��F��`�ŁA

����1/3�Ɣ䂷�ƐԐF��`�����ߖ�Ă�B

�ߖ���ʂ͌��I�ɁA�Ƃ����قǂł��Ȃ��������E�E�E�E����˂�B

�ł��m���ɔ��M������Ă��Ǘ}���ł���̂Ȃ�A�_�C�I�[�h�Ȃ�č������i�ł��Ȃ��ł��傤��

(��ʉƒ�p�r�Ȃ�A���C�{�������đ����͖����ł��傤���j

�����̔�p�Ό��ʂƂ��Ă͗D��Ă���̂ł͂���܂����G�����(^p^;

�݂�ȓd�C�ɏڂ����ȁB�d���Ƃ������Ă�l�H

�w�d�C�̌��ƌĂ�ł��������x�E�E�E�E�E�d��

���������̂��悭�킩���A���M�}�������Ȃ��R���_�C�I�[�h���Ȃ��ق����ǂ��̂ł́H�H

���̏ꍇ�̔��M�̑��ʂ�V*I*���ō����Ă�B

>>313 �_�C�I�[�h�̃p���ڑ��́A������H�ɂȂ�AVf���Ⴂ�_�C�I�[�h�ɑ啔���̓d�����W�����邩�疳�Ӗ�����ˁB

>>312 �R���p���[�^��FET�ō\�����ꂽ���z�_�C�I�[�h�ɑ�ւ���̂����ˁB

���z���d�p�l���̃X�g�����O�����ɂȂ���Ƃ���

�t���h�~�_�C�I�[�h���e�X�g�����O�ɒ���ɓ���Ƃ��̂��I�[�\�h�b�N�X�ȍ\���Ȃ��ˁB

�e�i�̃A���C�Ƃ��f�q�Ƀp�������ɐ��M�K���Ƃ��̃o�����X��R����Ă�����

�t���h�~�_�C�I�[�h�͗v��Ȃ��悤�ȋC���������

�Ȃ�ł݂�ȓ���Ă�낤�ȁG�����(^p^;

>>315 �d����������@IV�Ȑ����

���̓d���ɑ�������d���ɂȂ����

���̑f�q�̂��̓d���ɑ�������d����

���̑f�q���S��������B���S�ȓ����ɂȂ�K�v�͖����A

�d�����Ȃ�ׂ����炷���Ƃ������̗}���ɂȂ���Ƃ����b�ł��ȁB

>>316 �V���R���_�C�I�[�h�͉��x���オ��ق�Vf��������̂œd��������Ă�_�C�I�[�h�ɂ��d�����W������悤�ɂȂ��Ă��܂��̂�B

������_�C�I�[�h�����ڑ����Ă��N�����҂��Ă�悤�Ȍ��ʂɂ͂Ȃ�Ȃ��B

>>317 �������Ă邱�Ƃ�

>>316 �����������Ŕ��_���Ȃ��Ƃ����Ȃ��B

�_�C�I�[�h�̕���ڑ��͋֎肾���A�ǂ����Ă���d�����������Ƃ��́A�e�X�̃_�C�I�[�h�ɏ����Ȓ�R������邱�Ƃ͂���A�������_�C�I�[�h�͓��ꃁ�[�J�[�A���ꃍ�b�g����

>>319 �ɏ�����Ă��邱�Ƃ��K�v�ɂȂ�̂́A

(1)�ً}�Ŏ莝���̕��i�łȂ�Ƃ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��ꍇ

(2)���肵������̂�1�ŏ����������̂��Ȃ��悤�ȏꍇ

���Ǝv�����A�X��舵���̕��i�����ł��̂�����Ă�������Ȃ�Ƃ��������͂��낢��ȕ��i��I�ׂ�̂����A

�߂����Ȃ��ƂŐ����_�C�I�[�h�̕���Ȃ�čl���Ȃ����������Ǝv���̂��B

��d���Œ�R�������Ƃ����f�q�͖����́H

>>321 PTC�T�[�~�X�^�B�d���������Ĕ��M����ƒ�R�l��������B�ق��ɂ����肻�������ǁA

����ɐڑ����ꂽ�_�C�I�[�h�ɗ�����d���̂����}����Ƃ����ړI�ɍ����I�Ɏg�������Ȃ��͖̂����悤�ȋC������B

���ɗ��z�I�Ƀ_�C�I�[�h�̃o���c�L�����������Ƃ��Ă��A��������ɂ��Ă�VF�͂قƂ�Ǖς��Ȃ��B

RB160MM-60�̃f�[�^�V�[�g�́AVF vs IF �� �O���t�����Ă݂�ƁATj=25����

>>324 ���ۂ̑f�q��PN�ڍ������łȂ��A�����R�������邩��A���ꂪ�����Ă���Ă̂����邩��ˁB

>>324 Vf�̂�����Ⴆ��20mV�������Ƃ��āAV-I�J�[�u��20mV�V�t�g�����瓯���d�������������̃_�C�I�[�h�ɗ����d���͂ǂ��Ȃ�H

�{���炢����Ă��Ȃ����H

�����Ȃ�Ɣ��M���{���炢����Ă��Ă����Vf�̏������_�C�I�[�h�ɓd�����W������B

����A�_�C�I�[�h�ɗ����d����(�Q�{�p�����œK�ɓ��삵�ē����d��������邱�Ƃ�����)�ɂ��Ă�Vf�������ɂȂ�킯�ł͂Ȃ��B

V-I�J�[�u����ސ������Vf�̂�����x�ɂȂ�悤�Ɏv���B

>>326 >>324 �ŁA��������ڑ����m�肵�ĂȂ��̂͂킩����?

>>324 �Ŏw�E���Ă���̂�

�E�O���t�������l������œd���U�ł����VF����������Ƃ������z������̂ɂ͗L�ӂ�VF�̍��Ƃ�������B

�E���\mV�`100mV���܂�̈Ⴂ�̂��Ƃ��umV�I�[�_�[�Ȃ̂Ŗ����ł��郌�x���v���Č����Ă�̂���?

���Ă��Ƃ���B

����ڑ������߂Ȃ��A�Ƃ������������邱�Ƃ͗ǂ��̂����ǁu����ڑ����Ă�����̂�mV�I�[�_�[�Ŗ����ł��郌�x���v�Ƃ���

�ԈႢ���̗��R�ł̐����͂��Ȃ����������Ǝv�����ˁB

VF�̂���ł̓d���̏W���ɍi������ǂ��Ǝv���B

��i�d���ȏ�𗬂����߂̕���ڑ��ƍ����Vf�������邽�߂̕���ڑ�����������ɂȂ��Ă�ȁB

�݂�����1�{��1t�݂�郏�C���[��4�{�g����4t�݂�v�͂��Ȃ��ł���

�C�`���o�`���̊Ԃɍ��킹�ɕ��ʂ���邱�Ƃ͂Ȃ��Ǝv���B

>>329 ��i1A�̃_�C�I�[�h����������Ɍq���ł��A1A�ȏ㗬���Ă͂����܂���B

�d�͕���ł͑ψ���e�ʂ𑝂����߂Ƀp���[�����̂̒���E����ڑ����̂���s���Ă���

�P���ɕ����Ă��_���Ȃ̂͊m������

>>332 �f�q������l������ׂ��f�o�C�X��f�q�����Ȃ��ɕ���ڑ������Ⴞ�߂Ƃ����b����B

����ɊY�����Ȃ��ꍇ�̕���ڑ���ے肵�Ă���킯�ł͂Ȃ��B

���[���Ƃ������X�̗���̒��ł́A�ׂ����O��͈Öق̗����ɂȂ�̂ŁA���������e���X�̒��ɒ�`���������킯����Ȃ����A

�ۂ��Ɨ����l���ߋ����X���y���ǂݍ����炢���Ɨ�����͂߂Ȃ��͎̂d���Ȃ����ǂȁB

�����������Ă����l���o�Ă���킯�ł�����܂����A��������ǂ�łق����ł��B

LED�̃p�b�P�[�W�����Ń`�b�v�����ɂ���Ƃ��́A�����E�G�n�̗אڂ���`�b�v���g����

�I�n���[�S�U�C�}�X(^p^)

���������Ƃ���AIV-curve�A�������d������Vf�ȍ~�̗����オ�肪�A

�V���R���_�C�I�[�h�̏ꍇ�̓V���b�g�L�[�o���A�̃_�C�I�[�h�ɔ�ׂ�

�}�s�ȌX��������݂����ł���B

�������}�̂������D����

�����F���A�@���x�㏸���F���F�@��i�^�]���d��Icom�ȏꍇ�A

��i�^�]���ɐ�����t���h�~�_�C�I�[�h�ł̓d���~��Vcom��

���̗����オ��ɓ͂��Ă��Ȃ��ꍇ�A���鎖�͊m���ɖ��ʂȂ������Ǝv���܂���B

����fig�D���̂悤�ɂu�������������オ��Ɉ����������Ă���ꍇ��

���鎖�ŕ�����������Ǝv���܂��B�B�B

�s�̕i���������Ă݂�Ƌt���h�~�_�C�I�[�h�p�Ƃ���

�V���b�g�L�[�o���A�_�C�I�[�h�̂��s�̂���Ă���悤�ł���

�t����ψ�����Ă�̂�����c��������S�z��(^��^;

�������D����

�������Ƃ���Vcom�͕s�K������ȁB

iVcurve�̐ώZ���a�ȃO���t��p�ӂ��Ă��炶��Ȃ���Vcom����Ȃ������ˁG���[����(^p^;

>>316 ���������Njt���h�~�_�C�I�[�h�̕K�v����

�\�[���[�p�l���A���C�̓����E�ꕔ���V���[�g���[�h�Ō̏Ⴕ���ۂ�

�Y�����̌��N�d�͂Ȃ��`�Őڑ������

���̑��d���̃c�F�i�[�_�C�I�[�h�I�ɋ@�\���Ă��܂�����A���Ƃ��������B

(���J�j�Y�ނ̓A�o�����V�F�~������Ȃ����Ǒ��z�����d�p�l���̋N�d�͂͏������d���̏d�Ȃ������̂�����

����ȏ�̓d�����Ƒ�d���𗬂��Ă��܂��j

���̏ꍇ�ɂ̓o�����X��R�͖��Ӗ��ł����T�[�Z��

�����̑��d���̃c�F�i�[�_�C�I�[�h�I�ɋ@�\���Ă��܂�����

�A���C�d���Q�O�OV�̃V�X�e���ŁA

�ꕔ�̏Ⴕ�ēd���P�T�OV�ȃA���C������Őڑ�������

�t���h�~�_�C�I�[�h�Ȃ��ł́@�Q�O�OV�̌n���̓d�͂�

�i�ߕ��ׂœd���~�����ĂP�T�OV�ɂȂ�܂Łj�������܂�Ă��܂��G

��Ӂ@���ߊ����ւĎv���������̂́A

�̏��1����150V�ɂȂ�����Ȃ�őS�̂�150V�ɗ�����H

���z�d�r�Ƃ����f�q���̂�PN�ڍ��_�C�I�[�h�̏������d�����̓d���߂Ă��邾���̍\���B

���A����������������a���ւ̉ɂȂ�̂��ȁG

PN�ڍ��̑��z�d�r�͓d�����B���w�����̓d�r�͓d�����B

�N�d�́�emf�@�͂悭�������A�d�����̏ꍇ�́A�N�d���ł����H�H

>>311 �d�C�E�i�M�C�k�ł��˂킩��܂�(^p^)

>>344 �ǂ������d�����ł�����d�����ł������˂���H�����

�킩��܂��B

�f�u�ɂ��̒藝�Ɩ�ؒ藝�œ����ϊ��ł��邩��A

>>346 �@

�@�ǂ������d�����ł�����d�����ł������˂���H�@�́A������̂��B

�{���̑��z�d�r�͔���`�Ȃ�łǂ����̒藝���g���ˁ[

�������������A�g�����W�X�^��FET���^����݁[��ȁA����`�B

�m�[�g���ŕϊ�����Ƃ��Ă��ǂ������̈�ŁA�ǂ������ϊ����ł���̂��͕ς���Ă���킯�����B

>>349 ����`���ƕϊ��ł��Ȃ��A���ĂȂ��?

����́A�g�����W�X�^�Ō����Ah�p�����[�^�̗�Ő������t����ˁH

���z�d�r�̓d���d������

http://www.solartech.jp/module_char/ ����荶���͂قړd���������E���͂قړd����

������R������_�ɂ���Ē������ς��

�œK����_�i�ő�o�͓_�j������Ŏg�����ǐ��`���͓����

��������Vf100V�Ƃ��̃_�C�I�[�h(���z�d�r)���̎d����

�̕������_�C�I�[�h�̔��M�ɂ������Ȃ����@��肱�ڂ������������o�����d�́�353�̐}(������90�x��])

����ȁ@�����

���z�d�r�͋t�o�C�A�X���낪

���z�d�r���ł�����PN�ڍ��_�C�I�[�h���ƍl����Ȃ�A�������Ƃ��ɃA�m�[�h�����v���X�ɂȂ�̂����ǁA���̌��ʁA���z�d�r���̂�VF���o�͓d���̐����ɂȂ�B

>>358 ��x���Ȍ����Ă˂��ŏ�����

�t�H�g�_�C�I�[�h���g�������Ƃ˂��́H

�_�C�I�[�h�Ƃ��ď������ɓd���𗬂��Ƃ��Ƃ͌����I�ɑS���ʕ��̓d������

�o�J��

�t�H�g�_�C�I�[�h�����������ǁAPN�ڍ��ł���ȏ�AVF�̓d���Ő������Ă��܂��B

�ŁA���z�d�r���g���Ă���Ƃ��ɁA�A�m�[�h�����v���X�ɂȂ��Ă���킯���ǁA����������āu���z�d�r�͋t�o�C�A�X�v���Ă����̂���?

>>357 �Ή��ʂ���ɂ����s�J�`���E�u�s�J�s�J�[�I�I(^p^)�v

�l�Ԍ��F�i�T�g�V�[�I�I�I�@����͓d�C�l�Y�~����߂邼�[�[�[�I�I�I�I�j

�𗬉�H�̖����d�͓͂d���ɋA���Ă������Ă������ǁA��̓I�ɂǂ��Ȃ�́H

�d���Ƃ��ė������B

>>364 �d�q���������߂̉^���G�l���M�[�ɂȂ���Ă��ƁH

1/4�����̊Ԃ͓d�����畉�ׂփG�l���M�[������

>>366 �����炻�́u�d���ɃG�l���M�[���߂�v���ăG�l���M�[�͋�̓I�ɂǂ��Ȃ��

�^���G�l���M�[�ɂȂ�Ƃ��A�|�e���V�����G�l���M�[�ɂȂ�Ƃ��A��̓I�Ȑ����𗊂�

���d�@�ƕ��ׂ�1��1�ōl����ƃG�l���M�[���߂�Ƃ��͔��d�@������B

>>367 ���ʂɓ������o�Ă�l�Ɍ�������A

�U��q�Ɠ����ŗ��z�I�ɂ͂����Əz���Ă�B

�G�l���M�[�������Ȃ��̂����炸���Ɠ����U���ł������肫����B

�t���̖����d�͂�����Αł������������ǁB

�����ĉ�H�̓d����f�������͕��ʃC���_�N�^���X���狭��ȃG�l���M�[���J����P���킯�����A����̓T�[�W�A�u�\�[�o���Ȃ���ŃG�l���M�[������Ă��炤�B

�v���ɖ����d�͂���ɂ��������Ă�͓̂d�͂͏������̂Ƃ����Œ�T�O��

�����d�͂�̊��ł���悤�Ȏ������Ăł��Ȃ����̂��ȁB

>>365 �d�q�Q���@�����@���߂̃G�l���M�[�@���ȁB

�d�q�P�̂ɒ��ڂ���Ɛ��A���y�A����ĂĂ�

�ړ������Ȃ�Đ��Z���`���x����ˁH

�����̑�����d�q���x�Ƃ��d�q�f�ʂ̋�̒l�͊o���ĂȂ����ǁG

>�R�U�V

������A�J�p�V�^�͓d��ɂ��ۂĂ���

�C���_�N�^�͎���ɂ��|�e���V�����Ƃ����������Ⴀ����́H

���R�V�O����A�����d�͂������Ƒ���������͎̂����ł��B

�R�U�W����̌�������ς���Ɓ@�����d�͂�������

���ʂɍs��������d���������Ȃ��ēd�����]�v�Ȕ��M����A

�U�������ׂɓK�Ȑi���R���f���T�Ŗ����d�͂E�������

���v�Ƃƕϓd���Ƃ����ԓd���Ƃ��ψ���́u���M�v�͕K�v�ŏ����̗ʂɂ܂ŗ}�������B

���点�镪�͊m���Ɂu�����v���������킯�ŁB�B�B

���R�V�P

�͗����P���u�̓����E���O����Ԃ��ւ�����悤�ɂ��Ă�����

���d����ɐ݂����K�X���M����悤�Ȓ�R�̓d���G�������ˁH

>>368 �Ȃ�قǔ��d�@�����̂�

���ꂾ��������������

����[

���ׂ��������������̂�

>>372 �����d�͂œd�������M����H

�{�C�ŗ������Ă�Ǝv���Ă�H

�����d�͂����������ɂ���đ�����d���Ƃ����̂͗��_�I�ɂ͓d���ƒ��s���鐬���̓d�����������Ȃ��B

��R�����ɗ����d���͂��̏u���l�ł�I��I��R��

���d�@�Ɩ����d�͕��ׂ��Ȃ��d���̕����͒�R0�ł͂Ȃ��̂ŗL���d�͂������Ƃ������Ƃł́H

�����ł��B�����Ȃ�ł��B�E�E�E�E�����͊��l�ŁA���d���ȁI�I�I

>>377 ��R�����ɗ����d�����������z�肷��̂ł���A����͗L���d�͂������Ă���Ƃ������ƁB

�����d�͂����M�Ɋ�^���Ă�킯�ł͂Ȃ��B

�����Ɠ����g���Ă���Ȃ����H

�����d�͂̑������͗��̈����ł��Ȃ�

>>380 ���ׂ̖����d�͂ɂ���đ������d���̓��ɔ�Ⴕ�āA���d�������M�����ˁH

>>381 ��O��Ƃ��Ė����d�͂Ƃ����̂͏u���l�ŕ\�������ꍇ�Ɉ�����̕��ϒl����ɂȂ鐬���Ȃ��B

�d���̓��Ƃ͂������t�F�[�U����Ȃ��𗬂̏u���l�Ōv�Z����Ȃ�A�ʑ��̈قȂ�sin�g�̐ςɂȂ�B

��������ƕ��ϒl���Ƃ���0�ɂȂ�Ȃ��������L���d�́A0�ɂȂ鐬���������d�͂ƂȂ�B

�����ƎZ�o�ł�����Ō����Ă�낤�ȁH

>>374 ���d�@�Ƃ͏����Ⴂ�����ǁA

�X�e�b�s���O���[�^�[(��F2���o�C�|�[��)�̓d�����ȉ��̈ȉ��̏�Ԃɂ���ƁE�E�E

���ڑ��F�����̗͂ʼn��

�Z���F�d���͂ʼn��

�J�p�V�^�F���ڑ����A���y���͂ʼn��i�e�ʂɂ�邩���H�j

���ʑ��̈قȂ�sin�g�̐ςɂȂ�B

���ڑ�������������

>>382 ����L���p�V�^���X�������z�I�ȃR���f���T���A

�S��R(������)1���̓d���ŁA

�����l100V�̂�����g����Sin�g���o�͂��闝�z�I�Ȍ𗬓d���ɐڑ������Ƃ���A

�����l1A�̓d��������܂����B

1:���̉�H�S�̂̔瑊�d�͉͂�VA�ł����H

2:�R���f���T�ŏ�����L���d�͉͂�W�ł����H

3:�d���S�̂ŏ�����L���d�͉͂�W�ł����H

4:���̉�H�S�̂ŏ�����L���d�͉͂�W�ł����H

5:���̉�H�S�̗̂͗��͉�%�ł����H

>>386 ����������A

>>386 �P���ɐ������邽�߂ɃA�h�~�^���X���g��

Z��R�{jX�@�x��G�{jB

�h���u�~Y���u(G+jB)

S=�u�~�u�~�iG�{jB�j

�����ŃT�Z�v�^���X�������d�͂ɔ�Ⴕ�Ă���͖̂��炩

�܂��T�Z�v�^���X���������Ă��L���d�͂͑������Ȃ��B

>>388 ���������̖����d�͂Ƃ����̂͑��z�d�ԂƂ��������p������������Ɗ�b�ɒu���ׂ����e�ł���A��b�I�ȉ�H�̋��ȏ��ɂ͋L�ڂ���Ă���B

���X�����d�͂Ƃ͉����H�Ƃ����b��

�����d�͂������Ɋ֗^����Ƃ����\���͂ǂ������Ă����

���z�d��H�ԂŖ����d�͂��n���ɗ^����e���͕��f�`���ł̓d���~���̑���ł���B

����͓d�����Ƃ��̃E�F�u�T�C�g�ɂ͐��m�ɋL�ڂ���Ă���B

���̓d���~����₢���[�̓d�����R���g���[������ɂ͖����d�͂��������邩�A�L���d�͂��܂߂��瑊�d�͑S�̂�������K�v������B

�܂葹���̌����͖����d�͂��̂��̂ł͂Ȃ��A�����d�͂ɂ���Đ������d���~���̕⏞�̂��߂Ɂu�����������L���d�́v���琶����

>���������̖����d�͂Ƃ����̂͑��z�d�ԂƂ��������p������������Ɗ�b�ɒu���ׂ����e�ł���A��b�I�ȉ�H�̋��ȏ��ɂ͋L�ڂ���Ă���B

�����d�͂ɂ��d���������ɂ�鑗�d���̑����͔��d�@���猩����L���d�͂��Ƃ����̂�

�b�̔��[�������ɖ����d�͂Ƃ͂ǂ�Ȃ��́H����n�܂��Ă���

������

>>392 >���d���̔��M�͋������炦�Ȃ���B

��ʘ_�Ƃ��Ă͗͗��̈������v�Ƃ͊��������Ⴂ����

���邢�݁A���̕��̓d�C���L���d�͂̓d�C��̌W���Ƃ���

�������Ă���A�Ƃ��������ˁH�����(^p^;

�����d�����C�ɂ��Ȃ������Ȃ�A�g�����X�͂���Ȃɂ܂��Ȃ��Ă��悭�A

>>386 >>396 �����W���͖����ł����I�H

�d���������������ȊO�ɂǂ�����Ă����Ȃ���ł����I�H

>>400 �X�}�\ 1�O��AA�̂ƍ������Ă�orz

https://www.shiken.or.jp/answer/pdf/190/file_nm02/S2%28K%29.PDF ��P�i1�j���@�Ń��[���J������������̂ł����A�@�B�I���͂�ς��邱�Ƃ�

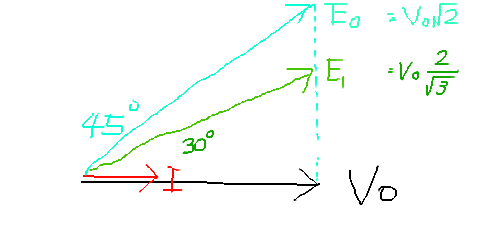

���������p��45�x��30�x�ɕω������Ƃ��̃p���[�̔�����߂�o��Ȃ�ł���

�Q�l����ጩ��Ɨ�����W�J�ɍۂ��āA

�����p���ς����ɓ����@�B�͂�ω������Ă��A�����̓d��Vi���ω����Ȃ����Ƃ�O��Ƃ��Ă���悤�ł��B

���������ǂ��̏o�蕪�܂���ƁA�����d�����ς��Ȃ����Ƃ��ǂݎ���̂ł��傤���H

�����m�̕��A������������Ə�����܂��A��낵�����˂��������������܂�m(_ _;)m

�����U�N�d�������d�@�̊J���d�������x�N�d�́���]���x���ς�邩�㎥�߂��Ȃ�����s��

�ǂ����ł��B

�@�B�I�����p���[��ς��Ă���]���x�Ƃ��ς���̂��E�E�E�������d�@�Ȃ̂���

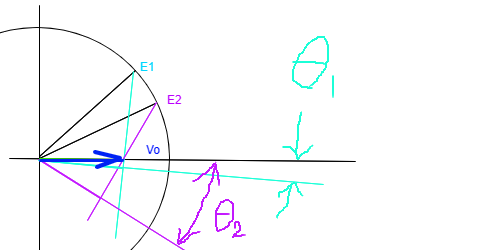

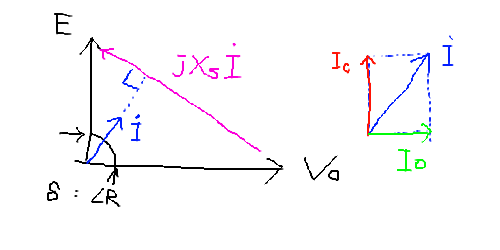

�Ƃ���ƁA�����d���@����Ȃ��ē������d�@�̃x�N�g���}�́E�E�E�E������A���t�}

����H�@�����p���[�ς��ēd����������Ɠ����N�d��E�͑������ˁH�H�i�L�`�M�G

�x�N�g���}�ʼn����ς���ĉ����ς��Ȃ��������߂�̂͂����`���l

Xs�͌Œ肾�낤���@�d����������Ȃ�Xs�ł̓d���~��IjXs���L�т����

�U���N�d�͂�E�͉��т�Ⴄ��H�Ƃ��}�C�i�X�Ȃ�k�ނ��Ƃ��\��������܂���

��������X���肵�Ă���C�����邪�c

�܂�A

>>403 �́u�Ȃ��Vi�������Ȃ́H�v�́A

�u�����@�B��]�͂�ς��Ă����̏ɉ�����

���d�@�̗㎥�d�������ē���Vi�ɂȂ�悤�ɂ��Ă��邩��v

���Ă��ƂȂ��ˁE�E�E�@�������A��XsI�ȓd���~�����o�ẮA

�ڑ���̌n���d��Vo������

���ƂȂ�l�ɓ����N�d�͂����Ȃ���

�b�����Ȃ��ƂɂȂ����Ⴂ�܂���(^p^;

������x������Vi�i�x�N�g���}�ł�E�j�͑��x�N�d��

����������G�������A�N�^���X�ɂ��Ă�

��Ӎl���Čo�ߕł��G

�i�܂��t�F�����`���ʂ̑��݂Ŏ����Ƃ͂����j

V0��E0�����蓾��킯�ŁA

�Ƃ��O�x��蕉���x��͗��p�ł�E0��V0

�O���Ɓ�(��/�Q)�@�E�E�E�͈̔͂ȗ͗��ł�E�O��V0

(��/2)���Ɓ@�E�E�E�͈̔͂ȗ͗��ł�E0��V0

�h��̓������A�N�^���X�ɂ��Ă�

�d�C���@ �d���O��p���{�@���ꂾ���@�B�i���ŁjP150������ɂ���

�u�d�C�q����p�̓��A�N�^���X�ŕ\����v

�d�C�q����p���A�N�^���X�{�d�C�q�R�ꃊ�A�N�^���X���������A�N�^���X

�ƁB

�����܂��āA

�㎥�d��������A�d�C�q����p�̋������ϓ��ł���

�@�B�I�����͂�ω������Ă�V0�����ɂȂ�悤��

���䂷�邱�Ƃ͉\�Ȃ̂ł��傤����ǂ�

E0�͕ω����鎖�ɂ͂Ȃ�̂ł͂Ȃ����H�Ƃ��������̋^��͎c���Ă��܂��܂����G������

���̖��̂悤�ȏ�1�@-���������n�ƌĂ��

�o�蕶��ǂݕԂ����猾�y�ӏ�(�ȉ��̃J�M���ʓ��̕���)���������̂ŁA

�������������@�`�����݃{�^�����������

�m�F��ʂ��o��Ɓ@�G���������܂����ȁE�E�E������

Vo��I�������ɂ�����闝�R�́H

�͗��p�͕ω������

>>408 �ɂ��������Ƃ���

�ȒP�̂��߂ɒP���Ƃ���� I = (E-Vo)/jXs

�iI, E, Vo �͂��ׂăt�F�[�U�j

���̂悤�ȓd�����I�[���̖@���ɏ]���ė����

(1)b�̂悤��X2��lj�����Ȃ�Xs���ω������̂Ɠ������ʂɂȂ邪Xs���̂��̂͒����ł��Ȃ�

P=(E�EVo/X)sin�̎������Ē�����H�����m��Ȃ���Η�������ł��傤

���̓d�͂Ɣ��d�@����������Ă��錴���@�̓��͂��o�����X����悤�Ƀ����܂�

I�̈ʑ��Ɓ@V0�̈ʑ���V0�̐��

���ׂ̗͗��݂̂Ɉˋ�����Ⴄ��X���ˁG

�t�F�����`���ʂ̂悤�ȁA�e�ʐ����ׂ��x�z�I�ȏȂ�

���}�݂����Ȍ����ɂȂ�̂ł��傤���ǁA�����

�C���s�[�_���X��������(���ׂƂ��Ă͑傫��)���ׂ��ݖ��

���y����Ă���̂�V0�Ɠ����������ɋ߂����̂���Ȃ��̂��Ȃ��A��

��������ł����@�������Ⴂ���Ă��܂��ł��傤���ˁH

�t�F�����`��Ԃ̓d���t�F�[�U��90�x�߂������J�j�Y���̕⑫�F

Vo �̐�ɂԂ牺���镉�ׂ�

�������e�ʐ����ׂ��x�z�I�ŁA

Ir��������������Iz���قڗ����ƂɂȂ�A

�Ƃ������ɉ��߂Ƃ������������Ă���܂��ł��G

���Ⴂ�ǂ��낶��Ȃ�

�������d�@�ɂ���Đ��ݏo�����d�͂��A

���̗��z�d�����ł�����n��Vo�ɒ����Ƃ�

�������d�̗͂͗��p�������d�̗͂ʂŕϓ����铹�����v�������Ȃ���ł��������G

�����p���S�T�x�ƂR�O�x�̂₢�A

�Ƃ��ϓ������E��l�ɕۂ��Ƃ͉\�Ȃ̂��ȁH

(�Ă��Ɓ[��Vo�ō�}���Ă݂�A����)��ԓI�ɂ͉\�Ȃ̂��E�E�E

�n�����̖����d�͂��ǂ��������m�o�H���o��

����E�l�ɂȂ�悤�ɜu�x����Ƃ����̂��낤�c�s�v�c��(�Ƃ������A

�Ȃ���Ă��Ȃ��̂��Ȃ��E�E�E�ނނ�)

�𗬉�H�͂������������I����������Ȃ���

�g���N�ɒ��˕Ԃ��Ă��邾���ł���

���ʐϖ@�Ƃ��ɏo�Ă��邠�̃O���t���v���o����

�S�T�x���R�O�x�ɂȂ�̂�

�g���N�������ā@�t����(�H�@�������͑����por���p) ������낤�Ȃ��A�Ƃ����̂�

���o�I�ɂ͐����͂���Ă��A�͗��p���ς��̂��ǂ����[���������[�E�E�E������

�𗬉�H��͂ł͐}���v�Z���D��Ă���ꍇ�����邯�ǃX�^�C�����b�c�����f�v�Z�@��̌n�����Ĉȗ����f�v�Z���嗬

���p90�x�ōő�p���[�Ȃ̂�

�ł��������x���҂���^�C�~���O������݂������ȁA�ƁB

����ϕ��p���傫��90�x�Ƃ�����

���p0�x�̎��Ɣ�ׂē����N�d�͂�

�傫���Ȃ��Ă邶��˂����H�Ƃ����^����[�߂��B

�Ă��������p�����̎��Ȃ�ē����N�d�͂̋ɐ����]�܂ł͂����Ȃ��Ă�

E0�����������N�d�͂ɂȂ��̂��H�ƁB�@�܂��v���t���̒i�K��

�S�R�m�F�͂ł��Ă��Ȃ�����ǂ�

���������p90�x�Ƃ����̂��������������ł���E�E�E

���p�ɉ����ĕ���ɃJ�p�V�^������悤�Ȑ�����

���d�@�����Ɍ`������Ă�̂��Ȃ��A�ƑM��������������m�F�G

�������d�@�̋��ȏ��T���ׂ��E�E�E������

���ˉ������ׂ̏I�[��R����˂��́H�����

>>428 ���I�[�ɂ���Ȃ瑗�[���͒���I�[�ɂȂ�Ǝv����ł����

�v�������̂ł����A�o�����ʐM�ł͕���I�[���K�v�Ȃ̂ŁA������ɉ�H�����킹���̂�������܂����

>>426 �܂��͖ϑz�I�������̂č����w���x���̋��ȏ��œd�C��H������������Ƃ������߂��܂�

���ɂ�͂荂���w���x���̋��ȏ��œd�C�@�B�������Ƃ悭�킩��悤�ɂȂ�Ǝv���܂�

�������A�N�^���X�{�w��d�����f���͓d�C�@�B���_���瓱����铙����H

������H���o�Ă���Ɖ�H��͂��݂�����@�����܂�Ă���d�C�n�̊w���͈��S����

�����w�Ƃ����̂́A�����Z�ȑ�̂��Ƃ��H

�����@�E�����Ȃ��͈͂Łi���ߓn���͓e���p �����͓�����]���x�Łj

�V���v���Ȃ��̂�ϑz�I�����ŕ��G�����ď���ɔY��ł�悤�ɂ��������Ȃ����

�w�Z�ɂ����������w�������ĕ\�ʓI�Ȃ��Ƃ͂悭�m���Ă��邪��b�����������Ȃ��̂łȂ��Ȃ��P�ʂ����Ȃ�

���Ȃ��̒��ʼn����[���ł��Ȃ��́H

�P�D�����@�������C���s�[�_���X�{�w��d���̓�����H�ŕ\����邱��

�@1-a�D�w��d���͗㎥���]���x���ς��Ȃ�������ł��邱��

�Q�D��d�����̓d�����ϓ����Ȃ�����

�@2-a�D��K�͓d�͌n���͂قڒ�d�����̐�����L���邱��

�@2-b�D���d�@1�䂭�炢�ł͑�K�͓d�͌n���̓d������g���͂قƂ�lje�����Ȃ�����

�R�D�d�C��H�I�Ȍv�Z�Ō����̌��ۂ��\����邱��

>>432 �P�Ɖ^�]�ƌn���A�n�^�]�Ƃł͌������̓����͑傫���Ⴄ

����͎������l�\���N�O�ɔY���Ƃ�����

���ǂ���͎����̏���Ȏv�����݁i�ϑz�I�����j������

���d�@�̒[�q�ɂȂ���̂���R�Ƃ����Ɗm���ɗ͗��͈��œd�����ϓ�����

Vo�̒�d�������Ȃ��Ɠd�������ŗ͗����ϓ�����

��X�Ɠ������d�@�̋����ɂ��ĔY�ݑ����Ă���킯�ł���

�����������������Ɋ�Â������̌@�艺���Ȃǂ�فX�ƍs���Ă���܂��G

�͗����ς�錏�A�͗�����ʂɑ���ʑ��Ȃ͕̂ϓd���⒌��g�����X�Ȃǂ�

�����Ă��邩��Ȃ�Ȃ��̂��H�Ƃ����̂��C�Â��Ƃ������M���Ƃ��Ă���܂�����

�͂܂��ŁA��ʂɋ��ȏ��I�ɂ͈ʑ����x���͕̂t�}�E���Ɏ������悤��

RLC�����H�ł̓d���x�N�g���̍������Ɨ������Ă���܂��B

�d��(���d�@)���̓s���ŗ͗����ς���Ă��܂��Ƃ������߂͂�����Ƌ��ȏ��I�Ȑ��E�ɑ���

��G���������̂��Ȃ��c�Ƃ����뜜���o���܂����ł�;(^p^;

��ŁA���p(�����p)���X�O�x�ɂȂ�Ƃ��i�ݗ͗��̃n�Y�ŁA����ߍ��킹��̂�

�J�p�V�^�I�Ȑ������d��(���d�@)���Ɍ`�������̂ł́H�Ƃ������߂��ȑO���܂������A

�Z���Z�̂��w�E�ɂ��Ə���R�����Ԃ牺�������͓d�����㏸�����܂������ŁA

�������J�p�V�^�I�Ȑ��������d�@���Ɍ`�������̂Ȃ�ΊO��������R���낤��

�i�ݗ͗��ɂȂ��Ă��ꂻ���Ȃ��̂ł����i�܂Ȃ��炵���̂Ł@���������Ƙ�������݂������ȁA�ƁB

�n���ƌq�������Ɓ@����R�Ԃ牺�����悤�ȒP�Ɖ^�p���Ƃł͋������Ⴄ�A�Ƃ������b�ɂ��Ă�

���d�r�����p����Ɓ@�\���ɏ��������ׂ��ƒ�i�d�����ێ��ł��邯���

���ׂ��傫���Ȃ�Ɠ�����R�ɂ��d���~�������݉����Ď��o����d�����������Ȃ鑤�ʂ�����܂����B

�n���Ɍq�������ƒP�Ɖ^�p�Ƃł̈Ⴂ���ׂ�ہA���דd���̋K�͂͑����Ă������̂�����A�Ƃ����̂�

�^��Ƃ��Đ����܂����ł��A����Ȃ��ł��G

(�����͏��e�Ȃ̂ŕt�}�������邩������܂��@���̎��͘A���Ő}�݂̂��ƂœY���܂��G�j

�`���I�ȓd�C�H�w�ł�

�EEo��肪�[���ł��Ȃ���Γd�C�@��̋��ȏ����E�E�E

���܂Ȃ�

�d���ړI�Ȃ�������̐������ᔻ�Ɋo����̂��N���o�[��������܂���

���e�ɔ[���ł��Ȃ�������@���Ɖ��p�ɂȂ����Ƃ��������i���̂̎�|�A

�d�C�𗝉����Ă���Z�p�҂Ƃ����|�����E����Ƃ������A

�v�́@�������Ƃ��������@��������܂ŗ�����[�߂����킯�ł������܂�

E0�͂����܂Łh�����ׁh�U���N�d�͂ł�����

���p���ꍇ�̋N�d�͂�E0�Ƃ����������ǂ�����

���ȏ��ɍڂ��Ă��铙����H����͔��f�ł��Ȃ���Ƃ��Ⴂ�܂����ˁG

�����(^p^;

���ɓ������Ȃ疳���ׂȂ�ĕ\���͔���Ȃ��l�ȋC�����Ȃ��ł��Ȃ��ł��������i

���E�Ƃ����͕̂s�K�ȂЂ傤�����

�O��Ƃ��������K�ȋC�����܂�

�ˋɋ@�Ɖ~���@�̈Ⴂ���悤���J���������̐Ȃ̂ł܂��܂���F�����m��܂�����

�����炱�����ȏ���ǂ�łق����̂ł�

����R���ׂł͐����Ȃ����ǁ@�n���ƘA�g�����琶����i���͗��ȁ@���̓d���́A

�������d���͓������Y�����Ƃ�����������߂����Ƃ���d��

�����^�]���Ă�����萶���Ȃ��̂ŗ͗��Ƃ͊W�Ȃ�

�d�C�w��u�d�C�@��w�v��ǂƂ��������g�]����̖��������������ł��ꂪ�K�����ǂ����킩��Ȃ�

����ɓ�����H�������o�ł�����Ƃ̉�H��͎͂����łł���

���ꂪ�ł��Ȃ��Ȃ炻��͌𗬗��_���g�ɕt���Ă��Ȃ������

�O�ɓd�C��H�̕��������߂�������

����}���قɓo�^���{�l�m�F�܂ōς܂���l�b�g�œǂ߂�ÓT�I���ȏ�

�㓡���Y�F�u�d�@�T�_�v�ۑP�i1959�j

https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/detail/R300000001-I000000989908-00 �����܂����тŔ����Ă����̂ő����������܂���5/1���\�肾�����ł��@��������

�܂����Ă��Ȃ��B����͔z�����\���������̂�

�����́u5/4�܂łɓ������Ȃ������� ���̗����ԋ������\�ł��v�\���������E�E�E

�z���Ǝ҂̂Ƃ�Ԃ�Ȃ̂��Ȃ��B�B�B

�i���������Ɍn���̂����Е��f�������悤�ȓT�^�I���̎��ɎU�������A

�T�C���g�̔��g�݂����ȁj�@P �����p �W�}�̃O���t���݂��

�ő�p���[�������p�����p�̎��ł����ǁA

�������d�����Ē[�q�d��(�n���d��)�Ɠ����U���N�d�͂̍��Ő�����炵���̂�

�t�ʑ��̕�����R���ꂻ���ȋC�������ł����Ȃ�Œ��p�����ő�Ȃ�ł��傤�˂��E�E�E������

(���ȏ��I�ɂ͒��p������2���p�ɋ߂Â��ƒE������Ƃ������b�������Ǝv����ł����j

�@�B��]�͂�]������ʂ̓��p���̂悤�Ɏv���Ă��܂��܂��A

�Ă��Ƃ́@�ǂ����܂������Ƃ��ł��傤�Ȃ��G

�\���̈�Ƃ��Ďv���̂́@�㎥�d���ƃg���N�����ł͗U���N�d���͒�܂炸�A

�U���N�d�����@���������p���قȂ鎞��

���邩�炶��Ȃ��Ȃ��A�Ƃ����C���������܂�(^p^;�@�������d���̗���s�������m��܂�����

✖�@�@�B��]�͂�]������ʂ̓��p���̂悤�Ɏv���Ă��܂��܂�

V�Ɠ��ʑ�����E=V

�����p��E�ő�A

���p�@���Ɓ@E=0

�݂����Ȋ�������Ȃ��̂��Ȃ��E�E�E�ƁB

E��V�����x���Ɓ@V>E�Ł@�g���N�͕��Ƃ������A�����d���@�Ƃ��Ă̓���ł��傤�ȁB�@�����(^p^;

�d�@�T�_�A����ɓ������Ă܂��B�ψ�����U���@���

�]�~�I�m��������ł��낢��ʔ������Ȗ{�ł͂�����ǁA�{����

�W��A���ڂ��Ă��铯�����d�@�ɂ��ẮE�E�E�@���[��B

�����Ԓm�肽�������������d���ɂ��ẮA����͒��҂̌�F����Ȃ����ƁE�E�E

P.201�A�P���O�����̂P�O�OV�i�����d�@�ɒu���������l��

�\�����Ꭶ�ɗp�����Ă���̂�����ǁA�{�P�O�OV���Ɓ[�P�O�OV����

�Z������Ă��āE�E�E����Z�����̂��A�ƁG�@���łȂ�e���p�A��Z�łȂ��Ȃ��E�E�E

�����炪�܂������Ƃ�̂��Ȃ��E�E�E�������G

����Ȋ����̍\���Ȃ�ł���

>>446 ���̐}�͉������������Ȃ�

G1�EG2�͓d�����ł͂Ȃ��d�@�q�̈Ӗ��Ȃ̂œ����C���s�[�_���X��������Ă���

�悭����ƊE���������O�ɏ�����Ă��ĈÂɓd�@�q�ł��邱�Ƃ������}

�d�C�@��H�w�ł͂�������������������̂�

�ǂ��ł��G����A�S�̂̍\���}���̂́@(E���t�ʑ�����Ȃ����)�@�Ȃ��

�܂��}���悭����Ɗm���Ƀ~�X������

5ch�͗�����͒N���ǂ̃X���ɋ���̂����A���^�C���Ŕc�����Ă邩���

���x�݂Ƃ��ɃX�}�z�ł�����`���Ƃ��͗e�ʐߖ�̂��߂ɂ����ŊJ���Ă��ł���

���������ƂS�S�V�ŐV���i�V�\���������̂Ō������Ă܂����G

�h���̌�

�Ȃ�قǁ@���[���Ԃł��ˁB

�����A�d�O���@����ς��Ⴄ�Ƃ����܂�

�Ƃ����̂��A��������Ȃ��c���͉����H�ƍl�����

�n���̐�̕��ׂ�ʂ��ďz���闬��(���c��)�ȂƎv����ł��B

�����́A�n���̐�̕��ׂ��o���Ɂ@�[�q���Ńo�C�p�X���@���d�@���甭�d�@�ɗ���鐬�����낤�A�ƁB

���̐����ł͒������Ɉʒu����͔̂��d�@�̋t�����m�ł�����d�O��

�}�̐����Ǝv���܁[���B�����Ă邩�m���(^p^;

�܂��㓡���Y201�y�[�W�œ����@�̕���^�]�̏����̈�Ƃ���

> 3�j�e�N�d�͂̈ʑ����������ɓ��������ƁD

�������Ă���̂ōŏ�����t���ɂȂ�悤�ȕ���^�]���l���Ă����͂Ȃ�

���Ƃ̓m�[�h�������I�ȍl�����iE0=E20-E10�j�Ƃ��邩���[�v�������I�ȍl�����iE0=E20+E10�j�̈Ⴂ

�d�C��H��������������Ă���ǂ���̍l�����ł�������邵������ʂ͓����ɂȂ�

���������{�����͓̂�����H��E0�s�ς��[���ł��Ȃ���������ł͂Ȃ��́H

���ꂪ���̂܂ɂ�E20��E10���͔F�߂Ă��܂��Ă��Ă��̈ʑ����ǂ����ɉ����Ă��܂���

>>439 �Čf

> ���ȏ����E���ǂ݂��������ł͒f�ГI�m�����������Ȃ�

> �悭�����ꂽ���ȏ��������Ă�������ǂݍ��ނ��Ƃ������߂��܂�

���ȏ�����������M����Ȃ炻�������ƏK�͓��

���[��E�E�E�B���̋��ȏ��ł̓}�C�i�X�L���ē��l�̃x�N�g���}��p���Ă�����̂�����܂������܂��A�v�̓L���q�z�b�t�̓d������p���Ă邿���j���A���X�Ȃ̂ł��傤��

✕�@��d����

���[�@���Ⴄ���@���d�̊E���͗㎥�d������

���܂낤�Ƃ���Ȃ��A��������]�����鎖��

�������d���́@�����U���N�d��E0�ڃ@(���})�ƒ[�q�d��(�n���d��)V�̘�����

�d�ʍ����������鎖�����������邯�ǁA

���p���O�x�E�����ł��i�E���d���̗ʎ���ł͓����U���N�d�͂̑傫����

�����Ȓl���Ƃ肦��킯�Łj���͗L�ӂ̒l���Ƃ肦����E�E�E

������E<V��E>V����Ic�͋t�����B

�������d�����Ė����͈ꑤ�ʂɒ��ڂ�������Ȃ��ˁG�����(^��^;

�������d�@�ɂ�����d�C�q����p�͗͗��ɉ����ĊE���ɔg�y���A

�U���N�d���̑��������錻�ۂ̂悤�ł͂��邪�A���p��30�x����S�T�x��

�ω������ۂ̗͗����ǂ��Ȃ�̂��H���A�����̐���@���܂����f���ł��Ȃ��B

https://jeea.or.jp/course/contents/12105/ �@�Ȃǂ��݂�ƁA�͗��ƌ����Ă�

�U���N�d�͂ɑ��Đi��ł��邩�x��Ă��邩��_���Ă���悤���B

�Ƃ������Ƃ́A�����A�[�q�d��V�ł͂Ȃ��U���N�d��E���Ƃ����

����̋c�_�̃P�[�X�ł́@�d��Ic��E�����x��Ă���ʑ����낤����

�E�������ėU���N�d������������̂ł͂Ȃ����Ǝv����

�ق�Ƃ���E����ɂ��Ă������̂Ȃ̂��A(��������)�C�}�C�`�m�M�͖���(^p^;

�u�������Ƃ��Ɂ@CVCC�d������d�����[�h�Ɉڍs��������Ă鎞����

�d���������ɂ߂�Ɓ@�o�͓d�����オ��v�悤�Ȉ�ۂ������Ă邩��A

�������d�@�̋@�B���͂𑝂��������p���s�p���瑝����

�����d�͂傳�����悤�ȂƂ��ɁA�U���N�d���͖{���ɑ����Ȃ��̂������E�E�E

�Ƃ����̂��C�ɂȂ����̂��Ƃ������B

�E���p�ɉ����ĊE���̈ʑ����ς�邽�ߋN�d�͂��ς��\��������

�E�n���Ƃ̕��p�ɔ����������d�������������̓d���ɑ���d�C�q����p��

�@�J������������A�U���N�d�͂�������\��������

���̓�̉\���͌����Ă�������ǂ��A�Ȃ�ł����ɖ������Ŕ�т��Ȃ����Ƃ����ƁA

���p���R�O�x���S�T�x�ɂӂ��d�ʍ�����h�����傷��Ƃ��A

�d�����Ɉ�肾�Ƃ��Ă��A�������������[�v�̍����C���s�[�_���X�y��

(���̑���ɂƂ��Ȃ�)�������鎖�œd����������A�v���[�`�ł���������̂��Ȃ��A

�ĂȋC�����Ȃ��ł��Ȃ��킯�ł���G�w���͈��ł�����������Γd���͑�����킯�ŁB

�C������ēd�C�q����p�̂������̂��Ȃ��E�E�E�@����������莝���̖{�Ƃ���

�s�����ĂȂ��ŁA�܂��߂ɐ}���ٍs�����G�O�M�M

���B�}��Xs�̈ʒu���炢���ĕs�K���ł����ȁG���[����

�d�C�@��������ۂɍ��������̗��R���K���������������ʂƂ����������ł��Ȃ�����

�ǂ��ł��G�@����͐}���ق��x�݂�

�����͊�ꂽ�̂ł����Ŋ��̌����}���ق̓d�C�H�w�̒I�́E�E�E����̕����[�����Ă���(^p^;

���T���������傫�ȂƂ���Ɋ�����ł����@�Ƃ�莝���̖{�Ƃɂ�߂������������d�@�̎��ɔY�ޓ��X�G

�{��ɂ͓��ݍ��܂Ȃ��͈͂łł����������E�����ꎋ�삪�L����܂���

�������@�B��]�͂������ĕ��p��{���ɑ��₹��̂��H�Ƃ���

���˂Ă�艷�߂Ă����^�₪�������̂ł����A���̖��ɂ��Ă͔F�����傫���O�i���܂����I

�n���Ɛڑ������Ɨ������^�p�̓������d�@�̏ꍇ�́A�[�q�d���̈ʑ��͌Œ肳�ꂸ�A

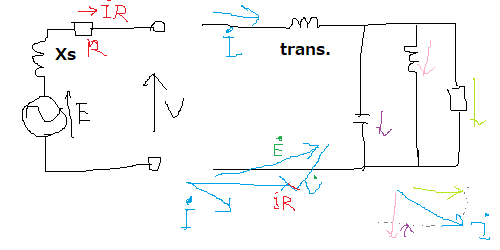

(�����C���s�[�_���X(���̐��������}�ł�Xs��Rs�ƕ\�L)�ƁA

�[�q�O����(���ł�RL��XL�ƕ\�L)�Ƃ�)�����C���s�[�_���X�ɂ����

�d���ʑ������肵�A���̕����ɂ���Ē[�q�d�������肷����ȁI�@�ƋC�t���܂����B

�������A��������ł͉E�}�̂悤��

�U���N�d���ʑ������[�q�d�����i�����鎖���N���肦��ȁA�ƁB

����͂�@�������d�@�A�Ȃ��Ȃ��Ȃ̋����q�Ł@�ʔ����ł�(^p^)

�����@�ɂ��Ă��@�ǂݒ����Ă݂����v���܂���`

�����@�̓d�@�q����p�A�������͐��� >>463 �����@�ł͓d�@�q�d���͈�l�E�u���V���ō��E�Ώ̂ɂȂ�̂�

�������̂��邢��1���̕���ȃR�C�����ςݏd�Ȃ����`�Ƃ݂���

�Ȃ̂ł����̍������E�i�d�@�q�N���́j�̓u���V�������ɂȂ�

�E���N���͂ƍ�������Ɓu�߂ɂȂ�v

�����Ȃ�قǁA�d�C�q���̎��͐���

�����(���u���V������)�ɓZ�߂���킯�ł��˂�G�@�ǂ����ł�

�@���_�͖ړI�̕����Ɖ�������ĂȂ��Ł@�������ɂł�

�[�����Ă����߂Ă����Ȃ��Ǝ����Ɂ@�Ԃɍ���Ȃ�����ǂ��A

�D���Ȃ�����蓹�ł���Ƃ����͓̂Ɗw�̑�햡�ł�����܂����

�@�d�C�q����p�A�ق�Ƃ��Ɏ��ȋN���̎�����d���������̂��E�E�E

�������̎��]�œd�����ړ����Ă��邱�Ƃ��l�����

�d�����@���������ɉ��тĂ���̂��@��k�����Ɏ{�݂���Ă���̂������

���d���Ԃɂ��u����p�̈Ⴂ�v�������ł����˂��G

��w�ɂ��ĕ��������ƂȂ��b�ł��� �{�Ƃ͋��d���ł��Ȃ�

����ɖl�����m�Ȃ��������ł��ȁ@�������G

�n���C�ɂ��Ă͔���Ȃ�����m���ɑ��݂���킯�ł�����A

���������Ēn���C���ā@���]�Ɠ���������]���E�Ȃ̂��ȁG

�l�������ƂȂ�������(^p^;

���͐���k�Ȃ�@���d������k�ł����s�ȑ��Έʒu��

�����Ȃ���ˁH�Ǝv�����l�������悤�B

�V�k�S�Ȃ���⑫����ƁA�n���C�̕��p�A�g���L���t�߂��ƂS�X�x���炢�炵���B

���͐��́@�قڂT�O�x���炢�u�߂Ɂv�n�ʂ��琶���Ă銴���B

�����瓙�d�ʖʂ��S�O�x(�X�O�|�T�O���S�O�j���炢�ŗU���N�d�͓͂�����Ȃ����ȁA�ƁB

�d���ȊO���Œ肵�Ă���ꍇ�́A���������d���������������ŋN�d�͂���������悤�Ɍ����邯��

�ǂ��������c�̖@���ƁA�t�@���f�[�̉E�肪���l�Ƃ̊ԂɁ@�[���������Ȃ��E�E�E

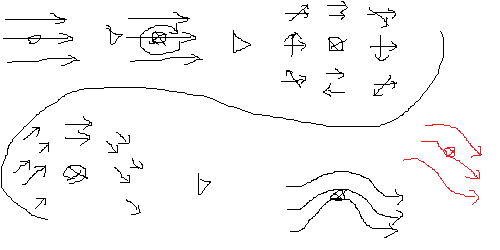

�����̓��[�v�����C�o�Ɏq�Ɍ����Ȃ��ā@���͂��ǂ��y�Ԃ̂����f��������

���͐��̈ꕔ���ƂɌ��čs���@�����c�̖@���Ƃ����ƓK�����Ă��ł��ȁE�E�E

>>469 �n���C�͐��O�Ńp�X���Ă邪�������͓d���C�̊�b�ŏK��

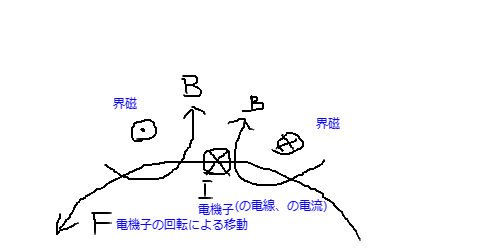

�����c�̖@����

�@V=-d��/dt

����E�̐}�ł͈ȉ��ɒ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ�

�E�d��������邽�߂ɂ͕K���A�H���K�v

�E�����͖����ɍL�����z���Ă����ł͂Ȃ�

�����������݂��Ă��镔���̒����i���Ƃ����ׂ����G�}��I�̕����ɑ���j��L�Ƃ��d���A�H��}�̂͂邩����i�����܂Ŏ������y�Ȃ��ƍl����j�Ƃ���

���̂��}��F�̌����ɑ���v�ňړ�����ƋA�H���܂߂�1���R�C���̎����i���𐔁j�͒P�ʎ��ԓ�����

�@B�~L�~v

�ő�������

����Ď����ω����狁�߂��N�d�͂ƃt���~���O�E�肩�狁�߂��N�d�͈͂�v����

�r���ő����Ă��܂���

�Ȃ̂�

>>468 �̍l�����ŊԈႢ�Ȃ�

�n���C�Ɋւ��Ă��ϓ����Ȃ���Γd���͏o�Ȃ��͂�

���C���Ȃŕϓ�����ƒn���C�U���d���ƌĂ��d��������邱�Ƃ͒m���Ă���

�����̂���[���ف[�����Ƃ��[����

���[�v���������鎥���̕ω����N�d�͂ނ̂ŕБ������`���Ŏ��͐���

�����A�T�T��T�ł����@�@�O��������Ă������G

>>475 >>465 ������܂łł܂Ƃ��Șb�ɂȂ��Ă������Ǝv������

�܂��ƂĂ��Ȋw�I�Ƃ͎v���Ȃ��悤�ȏ�Ԃɖ߂��Ă����悤��

���������b���������Ȃ獡�x�͓d���C�w�̕��������߂���

���Ȃ��Ƃ��}�N�X�E�F���̕������̈Ӗ�����Ƃ��낪�����������ł���Ƃ���܂�

���d�@�̉�]�q�ƌŒ�q�Ƃ���̉����Ĉꏏ�ɘg���Ɖ�]�����Ă��d�����o����͂��Ȃ�

���[��E�E�E��Ȋw�I�ƌ����Ă��Ȃ��B

>>477 �t�Ɏ���Ȃ��V�i���R�E�j�͎��E�����̐����ɂ���ċ�ʂ���̂��H

���鎞������ʒu�ɂ����鎥�E�͂����Ȑ����̂��̂��x�N�g���I�ɍ�������đ��݂��Ă���͂�������njX�̐����ɉ����Đ�����������肷��̂��H

�]��ɓ��ݍ��F���ŋ��k�Ȃ�₯�ǁA���̋��E�͉������Ƃ������ɋA������Ǝv�����B

���삪���������E�E�E

>>480 �𗬋@�ł͂����������ۂ����邪�c�O�Ȃ��璼���@�ł͂����ł͂Ȃ�

���������d�@�q�N���͂̌����ɂ͎��ɂ��������Ȃ��i��ɂ͂��邪�d�@�q�d���������j

�v���N�����Γd�C�@��̏����ۂ��Ȃ����đ̌n�I�ɗ����ł���悤�ɂȂ�܂ő����̔N�G���K�v������

�����̌o�����Ǝ��ۂɐ��������ē���ȃ��[�^��������Ƃ��ɂ���Ƃ��낢��Ȃ������悤�Ɏv��

�����Ő��s�ŏ����Ă������̏����ɂ͂Ȃ�Ȃ����낤��������ق��Ă��邱�Ƃɂ����

�����܂���

����̋c�_�Ł@�ǂ����ʔ������Șb��Ɏv������

�܂����Q����������K�r�ł��G

�������������������ڑ�����

�������d�@�̓����g���N���債�ĕ��p��

�傫�������ꍇ�̋c�_�ł����̂Ł@�d�C�q����p�ƌ����Ă�

����̃j���A���X�͓d�C�q�ɗ���铯�����d���ɑ���d�C�q����p�̋c�_�ł�������

�����@�ɒu��������̂͂��Ɠ����܂��邪

����d���ł̕���d���������̓d�@�q����p���Ǝ����j���A���X�Ɏ����������܂��ʁB

�����d�@�q�d������葝�₵���Ȃ�E�E�E

�d�C�q�̎��͐��i�Ԑ��j���I�Ɍ��Ă݂��

�d�@�q��]�ɂ��@�E���̎��͐����[�v�i�j���A����������t�����ɕω����Ă���킯��

�E���R�C���ɑ��锭�d�����i�ɂ�鑝�����j�́A����ς蒼���@�ł�����Ƃ������܁`���i^p^�j

�i�v���̎��̓h�E�ȂႢ�H�I�Ƃ������̂����₫�����������̂�

�V�k�S�Ȃ���⑫��Y���Ă����ƁA�d�q�_�̌`��ɂ̓O���Ƃ����낢���

�^�C�v��������ǁ@�T�˂̌��f�ł͑Ώ̎��������Ăā@�d�q�̉�]������

�̐����ꌴ�q���ɊܗL�ł�������āA���E�����Ⴄ����(�����I�ɂ͓d�q�͓�ň��

�Z�b�g�Ƃ��Ă��̎��Ԃɖ����^�����邾�낤�Ǝv�����@���͂܂�

�����܂ŔF�����@�艺�����Ă��Ȃ��B���`���̋c�_�ł͒��`���̂̒��ł̓d�q�̐U�镑����

�N�[�p�[�Ƃ������ϔO������炵��������)�B�@���̂Ȃ��ŁA���ɂȂ镨���������f(�c�Ƃ�)�̂₢�A

���̂Ȃ��Ƀh�[�i�b�`���݂ā[�ȋO���������āA�����ł͓d�q��

�P���q���ő��E����Ȃ��`�ł��邮��z��������B

�Ă��ƂŁA���q���̒��ɓd�q�̏z���[�v�ȒP���R�C�����ܗL���Ă���ˁB

(���f���Ƃ̑Λ��ő��E���꓾��̂Ō��f�̕��ю���Œ����ł�����E��������)

�Ă��Ƃʼni�v���̒��ɂ��@(�z��)�R�C�����@����(��)�܁`��

�ȑO�A�x�N�g���}�Ƃ̂ɂ�߂����Ł@�������d�@�ɉ��z�J�p�T�^�I�ȐU�镑����

�\�����Ă����킯�ł����A���������@(���[�^���[�R���f���T)�̑��݂�m��

�ĊO�����Z���ǂ݂Ă��̂��I�H�Ƃ��ʔ��������肵�Ă��܂�����

���������@���������d�@�������d���@���㎥�ʂ̒����Ŗ����d�͂̑傫����

����ł��邻���Ł@���̂���������s���Ńx�N�g���}�̕��K�Ƃ�����

���������Ă����肵�Ă�������ł��E�E�E�@�������A�N�^���X�Ɉ������d���́A

�x�N�g���̌����ɗ����̉������������@�͗��P���ĉߗ㎥�����Ƃ���

���d�@���d���@���Ői�����x�������ς��Ƃ���������l�b�g�ł͎U����

�����̂Ƃڂ������炩���܂����[���ł����ɂ��鍡�����̍��Ō�����܂�

�t�}��RCL�����H�̃x�N�g���}�B

���_���炷�ׂẴx�N�g�����͂₷

���s�̋��ȏ�����

�����z�u���������A����������Ă���C������(^p^)�ǂ

�����@�̂��Ƃ����q�ׂ�����ۂ��Ɠ����@�ɂ��₳��Ă���{�Ȃǂ�

�}���قɂ���܂������@���������@�̃x�N�g���}�͌������炸�G

�}�͂���������܂���ł��������t�ł̉����

https://jeea.or.jp/course/contents/04104/ �@�ɂ���܂����B

���x�ꖳ���d�͂��������邱�Ƃ́A�i�ݖ����d�͂�����邱�ƂƓ����ł���B

V���Ȑ��̗͗��P�ȒJ�����ɁA���E���i���x�ꂩ�Ȃ̂��@���d�@��

�d���@���ŕς��̂́A���ꂪ�������Ȃ̂�������Ȃ̂����Ď��Ȃ̂��Ȃ��B

�������x�N�g����͋ɐ����]���邾�����Ɖs�p���݊p���̈Ⴂ�����肻���ŁA

���܂����ɂ킩�ɂ͏����Ƃ������[���͂����˂Ă��܂��E�E�E���ʂʁG

�������̕��p���厞�� �����͂������Ă���̂ɓd�����������Ȃ�

���ׂ��炭�p���[�̍����ɊY�����邾���͓d����

���債�Ă���̂��낤�A�Ƃ������킯�ł����A

���C��������Ă���E���R�C���Ɠd�C�q�R�C���̊������͓����Ȃ̂ɓd����������Ƃ����̂�

���Șb�Ɏv���ăg�����X�ɂ܂Řb��߂��Ė�X�ƍl���Ƃ�킯�ł���

��̐}�̃g�����X�ɂ�����{���R�C�������ɑ}�������

������n�������Ȃ��g�����X�ɂ��Ę_�����Ă���

���ȏ��̊������Ƌt���ŁA�Ƃ����b�ɂ���ƃG�l���M�[�ۑ����ɒ�G�����Ⴄ�̂�

�����炭���}�̏ꍇ�͂T�OA�Ȃ̂��낤�Ȃ��A�Ƃ́@�Ȃ�ƂȂ��v���킯�ł��B

�������鎥���Ƃ��̕ω��͕ς���͂��Ȃ̂� �P�O�OA���ƂɂȂ��̂͂ǂ������킯����

�����C�����Ȃ��ł��Ȃ��̂ŕϐ���̋c�_��ǂݕԂ��˂ȁA�ƁG����Ȋ����ł�

�������������B�������������̂Ƃ���

�l�������t�Ȃ�ˁH

����ȁB�����ēd���Ǝ��E�`�����s���ȓ���̌��ۂ��Ƃ������Ƃɒ��ڂ����

�ψ���ɂ͂܂��Nj��ȏ��I�ȃq���ă��V���J�[�u�Ȃ��̎��E�`����

�d���ڑ����ɂ͏�Ɉׂ���Ă�̂��낤�Ƃ���������

�����I�[�v���Ȃ܂܂œd�����i�قځj����Ȃ���

�ꎟ���ɂ��d�����i�قځj����Ȃ��Ď��E���̂�

�i�قځj�`������Ȃ��̂��낤�ȂƂ����ӓ_��

����C�t�������B

���̊ϓ_��~������ƁA���̋^��Ɏ������B

�d����[�ǁ[�̋c�_�ł��������t�}�����邯�ǁA

����A�d�����ړ����Ȃ��悤�ɌŒ肵�Ă�������

���͕��t���ۂłقړd���������Ȃ���˂����H�Ƃ����E�E�E

����A�������������玥�E�̕ό`�������̓d���������邾�낤�Ƃ͎v������ǂ�

����ł��Œ�d���ւ̎������͓d���}�������ɂȂ�낤�Ȃ��A�Ƃ������܂���

����A�v���Ⴂ���@�m���(^p^;

�σg�����X�@�^�b�v�@�V���[�g

�������p�̓��͉�ʂƊԈႦ��(^p^;

����[�̃V���[�g�����ւ̌��y�͂Ȃ������E�E�E

�ǂ��Ŏ��₵���炢���̂��킩��ɂ̂ł����ł����Ă��炢�܂�

���d�͉\

��ڐG���d�@�Ƃ��@��ڐG�[�d�@�Ō��������`

>>493 100�N�ȏ�̂Ƀj�R���E�e�X�������p�������C������

�g�ѓd�b�Œ��M���������LED������

>>494 �͉\�ŃT�C�Y���s���Ȃ�ł���

���肪�Ƃ��������܂�

>>495 ���ׂĂ݂܂�

���肪�Ƃ��������܂�

>>496 ����Ȑ̂ł����@�e�X�����������ł���

���肪�Ƃ��������܂�

>>497 ����Ȃ̂����ł��ˁ@���p�����Ă�̂���

���肪�Ƃ��������܂�

5G/6G ���C�����X���d�@�@�Ƃ���

���w���x���̒m�������Ȃ��̂ł����A��H���w�Ԃɂ�����ǂ����ȎQ�l������������Ă�������

>>500 �{��ǂ�ŕ��ł͂Ȃ��Ď����ō���Ă݂鎖���ǂ����Ǝv���܂�

�܂��̓L�b�g����鎖����n�߂Ă͂ǂ��ł��傤���H

�͂t����������̂͂͂t���̗��K�ɂȂ�܂����A�u���b�N�╔�i��}�����̂��Ƃ��낢��ƃA�����W���ł��܂��̂ŕ��ɂȂ邩�Ǝv���܂�

�{���ɓ������̂��o���邩�͂킩��܂��A�ȉ��̓�̂�͈����̂Ŕ��c�t���̗��K�ɂ͂Ȃ�܂�

Youmile C51 4�r�b�g�f�W�^��LED�d�q���v���Y�X�C�[�gDIY�L�b�g�Z�b�g

�d�q��H�@�L�b�g�@�Ō�������Ƃ��낢��o�Ă��܂�

>>500 >>500 ����猕v�̖{��������₷���ł����ł��B

�d���AOP AMP�ȂǁA��łł͂���܂����A

�d�ł���Ă��Ď�ɓ���₷���ł��B

�p�\�R���̂��Ƃ̓��[���J�������Lj�ʘ_�Ƃ��ā@���܂ɂ����������Ȃ����@�́A

�F�l���肪�Ƃ��������܂��B

>>501 �L�b�g�͊����ʐ^�����Ȃ���g�ݗ��Ă邾���Ƃ�������ȃC���[�W�������Ă܂������A��H�}���Ȃ���\�z����L�b�g�������ł��ˁB���ɂȂ肻���ł�

�u���b�N�╔�i���h�������ǂ������ł��ˁB�d�q�u���b�N�Ƃ������i�ł��傤���H���Ƃ������ł���

>>502 ����猕v�̏��Ђ������̂ł���

�l�b�g�ŕ\����������Ɠ�����ł����������痧���ǂ݂��Ă݂܂�

>>503 ��ꂽ�p�[�c����肵�Č������邱�Ƃ��ڕW�������̂Ń\�t�g�ʂ͂��܂�C�ɂ��Ė��������ł����A�v���O�����ł���l�������������ł���

>>504 �C���̋Z�p�邽�߂ɕ����������A�Ƃ������Ƃł���A��{�I�ɂ͖{��ǂ����ł̓_���A������K�v

�C�����Đv���͊ȒP���낤�Ƃ��v���Ă��܂����ǁA�{���͍��邩�璼������ǂ�

�{���͂����Ȃ��ǁA�C��������͌̏���e���炦������A���ƌ̏���𐄒肵�ĕ��i�������Ē����OK

�����Ȃ�Ăǂ��ł��ǂ��A�����ĉ��ځA�ł��A�ǂ����Ă��킩��Ȃ��Ƃ��͊�{�ɖ߂��čl����

���̎��ɂ͒m���Ǝ��H���K�v�A���i�����ĉ�H�}���쐬���Ă��̓����ސ����āA�Ȃ�Ă��Ƃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ�

�Ȃ̂ŁA�܂��͉���������ē���������Ă݂āA���܂������Ȃ���l���Ė{��ǂ�ŁA����Ȃ��Ƃ����Ȃ���X�L���A�b�v����

�������A�e�X�^�[�Ƃ��I�V���Ƃ�������K�v�ɂȂ�ˁA���ɂ������ĂȂ��l�͂�݂����ɕ��i�������邵���ł��Ȃ���

468���}�̒���R�C���\�����āA

���ꎟ���ɕϊ�����������H�ŕ`����

����\�����Ǝv�����E�E�E�������A���ȏ��I�ȗ��z�g�����X�ł́B

���ł���Ȏ����ĉ�������������邩�Ƃ����ƁA

Z1��HiZ�œR�C�����̎��͐��������Ƃǂ߂Ă��A

����̉��}�̂悤�Ɏ��͐���������`�œd���𗬂��Ǝv�����ˁB

�^�b�v�t�g�����X�ł͍ŊO�[�̒[�q��p���Ȃ��ꍇ�A

�����HiZ�ɑ�������I�[�v���ȃR�C������������R�A�������`��

�}������Ă��܂��킯�ŁA������ċN���͂Ȃ��Ǝv�����ˁE�E�E

�d�@�v�w�̋��ȏ��Ȃ����Ă��^�b�v�̕�����[�ɔz�u�����

�R�ꎥ�����s�ϓ��ɂȂ��Ĉ��e�����邩��R�C���̕��̕�����

�z�u����Ə������Ă���E�E�E

����@�V��ł��镔�����V���[�g������ɔz�u���Ă������Ⴄ�H�Ǝv��������B�����(^p^;

(�������d�@�Ɋւ�����𑱂��Ă����͂����d���U�����W�鎖�ۂƂ͂������ړ_���e���ɂ���܂��苰�k�ł͂���܂��邪) >>507 ���̃����O�́A�U������Ď��E�����������ɓ����āA���ʂƂ��āA1�����̃C���_�N�^���X������������̂ł́B

�����Ȃ̂��Ȃ��B ���̉~�ɂ͂X�O���Y�����d��������āA���������ɂ���d�������ƒ��ɕ����܂�

�Ȃ�ł�˂�

>>512 �������ق�L�����݂̂Ȃ̂łX�O���Y���܂�

����L�����́@���K�̃g�����X�̓��ɂ��܂܂�Ă�낤����

�O���ɉ�H���q�����Ă�ꍇ���ₒ���q�����Ă�Ƒz�肳��܂��̂ŒZ�������ꍇ���L�����͎x�z�I�ł͂Ȃ��Ȃ�ł��傤

��R���������ƕ��ׂƂ��Ă͑傫������

�ł͒�R�O���Ƃ�����AL�����c���ĂȂ��ł��傤

�O�D�O�O�O�O�O�O�O�O�P����

��{�ł���AL�ɗ���闬���d���͓d������X�O���x���

�s���ɂ��ڂ������J�j�Y����

�E�d�������ʂƂ��Ē��x���ʑ�

��R�O��ƃW���[���M����������Ƃ��������ŁA�i����d�́��O�j

�Ă�����������H�̐�͒Z������o�H�̏���R��

���̌o�H�i�}�̐ԁj�̃C���_�N�^���X���������ł��B

�U���N�d�͂ɂȂ�����H���������ɂ݂�

�L�����ƌ�������̂Ȃ�@�ꎟ��������

���������l���Ȃ��Ƃ�����Ƃ��Ⴄ�H

�g�����X������āA1�����Ɍ𗬓d������������A�����̓d����2�����Ɍ���āA

�j�āA���ꂩ�A�d�r�̒��ł͓d�����t��

LTspice�Ƃ��ŃV�~�����[�V�������Ă݂���B

�A�[�XD���ELB�A�[�X���闝�R��ELB��H�Ŋ��d���Ȃ��ׂƂ悭�����܂���

�R�d�Ւf��́A�R�k�d��������邱�ƂŎՒf����B

>>528 ���̋��p������A�[�X�̒�R�l�������Ȃ�̂ł����H

����ڑ��Ȃ�Β�R�l�������邱�Ƃ͂����Ă��オ�邱�Ƃ͂Ȃ��Ǝv���̂ł���

�A�[�X�ɗ������d�����s����͓d���̂Ƃ��̃A�[�X�₩�炱�����ɖ߂��Ă���Ǝv���Ă�̂����������ԈႢ

�R�d�Ւf��̐�̃A�[�X�ƁA

�Y��Ă����̂ł����A���ׂĂ݂���A�A�[�X��R��2���ȉ��Ȃ狤�p���ă��[��������݂����B

>>530 ����͎���������܂����AELB�A�[�X�ɓd��������Ȃ��Ƃ��������͂����ł����H

>>531 �Ȃ�ŒP�Ƃɂ���ƃA�[�X�A���p���A�[�X�̒�R�l���Ⴍ�Ȃ��ł����H

�Ⴆ��D��̐ڒn��R��100���AELB��100��������

�ꏏ�ł́H

����Ȃ��A�����A�݂����ȃC�`�[���ōl���Ȃ��ŁB

>>533 �s���悪�������痬��Ȃ���

�A�[�X�����L������A�����ŘR�d�����Ƃ��ɁA���������ʲ��߰��ݽ�ɂȂ��ăA�[�X���̓d�ʂ��㏸����

�ŁA�G��Ɛl�̂�ʂ��ăA�[�X�ɖ߂��H���`�������̂Ŋ��d����

�����B

�R�d�Ւf����Ă����͍̂s���ƋA��̓d���̍������o���Ă��

>>537 >100���̐ڒn�������p���ĘR�d�Ւf�킪�����ɂ����Ȃ�̂́A���Ȃ�ɒ[�ł��B

�̒ʂ�ŁA���肦�Ȃ����炢�ʌn������R�d���Ă��Ȃ��ƁA�R�d�Ւf�킪�����ɂ����Ȃ錻�ۂ͂����Ȃ��ł��ˁB

>>535 �Ⴆ�A�[�X�̐ڒn�����Ƃ��āAELB�A�[�X��S���ɐڑ������Ƃ���

ED�킪�R�d���܂����B���ŔG�ꂽ�l�Ԃ��S����G��܂����B

����Ŋ��d���Ȃ��̂ł����H���R�n�ʂ���߂��Ă����d���Ŋ��d����Ǝv���̂ł���

>>539 �������Ă�̂�������Ȃ�

�ǂ�Ȗϑz���Ă�̂��}�ʂɂ��Ă݂��Ă���Ȃ����ȁH

>>536 �R�d�Ւf�@����Ȃ��悤�ȓd�ʍ����ĉ�V�H

�Ⴆ��100���̃A�[�X��100V�������Ă�����A1A�����B

���Ȃ킿�A�[�X����1A����Ă���̂Ȃ�A�d�ʍ���0�ɂȂ��ĘR�d���N�����A�R�d�Ւf�@�͓����Ȃ��Ƃ������Ƃł����H

������肢���܂��B

>>539 �����Ă�����X�N�͉�����A�Ƃ������O����Ȃ�����?

>>541 �ڂ����v���Ⴂ�����Ă������肦�Ȃ��b�̋c�_�����邱�ƂɈӖ��͔����Ǝv���܂����A���̉��߂ł������ł��B�ǂ����B

>>542 �Ȃ�قǁB�v�͂������ĈӖ����Ȃ����Ă��Ƃł��ˁB

>>543 ��Ȃ킯�Ȃ��ł���

�܂����蓾�܂��A���ɃA�[�X��100v�������Ă����Ƃ��Ă��d���͗����Ɍ��܂��Ă邶��Ȃ��ł���

>>544 �}�������ăA�b�v���Ă�B

�łȂ��Ƌc�_�ɂȂ�Ȃ�

>>545 ������������ł��B

ID:SzLI/wKg�͗������Ă��ꂽ�悤��

�ꉞ����Ȃ�ɔ[�������͂��炦���̂�

�����������̒��x�̎��₷��}�ʂ��Ȃ��Ɨ����ł��Ȃ��l�ł́A�܂Ƃ��ȉ���o���Ȃ��Ǝv���̂ŘJ�̖͂��ʂł���

���ꂪ�킩��Ղ�

https://memo-labo.com/elb.php �R�d�Ւf�킪�����Ȃ��Ă��ʂ̂Ƃ���̘R�d�ŐڐG�d�����オ���Ă��Ċ��d�̂����ꂪ����

����ς藒�������

�̈ӂɃ~�X���[�h���Ę_���I�ɔj�]���Ă邩��

�I�n���[�S�U�C�}�X��(^p^)

>>526 �@�����̃R�C���Ǝ��C�������Ă��

�ǂ�����Ďw�肵�ėǂ����[���J�����̃��E�E�E������

�g�����X���i���Ɗ��������Ƃ��悭�킩��Ȃ��B�B�B

>>527 ���������Ă݂�Ɓ@���ɓ������������Ƃ����̂��������Ǝv������

�ڒn��R�̎�O���͏[�d����Ă܂����H

�i�ڒn��R�l���Q���Ƃ��Ȃ�댯����Ȃ��d���ɂ܂œd���~�����Ă���邩��

���p���Ă������Ƃ����̂������炭�����K���ŔF�߂Ă������Ȃ낤�����

�t�c�[�̐ڒn��R�l����j��R�d�Ւf��ȋ@��Ƃ̐ڒn�ɂ̋��p�͊��d�̃��X�N������Ƃ����킯��

�ڒn�������ʌɍs���Ă���A

��x�n���ɓ������d����

���l�̐G���Ă���@��Ɍ����đI��I�ɗ���Ă����قǒn���͋����Ȃ����B

(���Ă��A���߂ɗ����E�E�E�ߐڗ���������Ɛڒn�Ɍo�R�œd������������

���d��d�q�@��̌̏Ⴊ�����鎖������̂ŁA�����������n��ł͐ڒn���Ȃ�����

���S�Ƃ������Ƃ����蓾�Ă��܂��̂Ł@�ڒn�H������Έ��S�Ƃ����킯�ł��Ȃ���₪��)

�Ă������@��@���p���ꂽ����ł�